在幼儿园晨间活动的角落里,七岁的莉莉始终紧攥着衣角,面对老师的问候只是低头抿嘴,这个场景并非个例——全球约0.7%的学龄儿童存在持续性沉默现象,这些孩子并非天生失语,他们的沉默往往折射出复杂的心理机制与社会化困境,当我们试图解读这份沉默时,需要穿透表象,看见儿童内心世界交织的挣扎与期待。

心理因素:被忽视的情绪警报 选择性缄默症(Selective Mutism)作为最常见的沉默诱因,常被误解为单纯的性格内向,这种特定场合的语言抑制实则是焦虑障碍的具象化表现,神经影像学研究显示,这类儿童在面对社交压力时,杏仁核活跃度较常人高出32%,前额叶皮层激活却明显滞后,这种神经反应模式导致他们在陌生环境中陷入"战或逃"的应激状态,语言功能作为高级认知活动首当其冲受到抑制。

创伤后应激障碍(PTSD)在沉默儿童群体中的检出率达到19%,远高于普通儿童,某临床案例显示,五岁的浩浩在目睹家庭暴力事件后,语言能力从完整句子退化至单字表达,这种退行本质上是心理防御机制的启动,当语言交流与痛苦记忆形成条件反射,沉默就成为自我保护的最后堡垒。

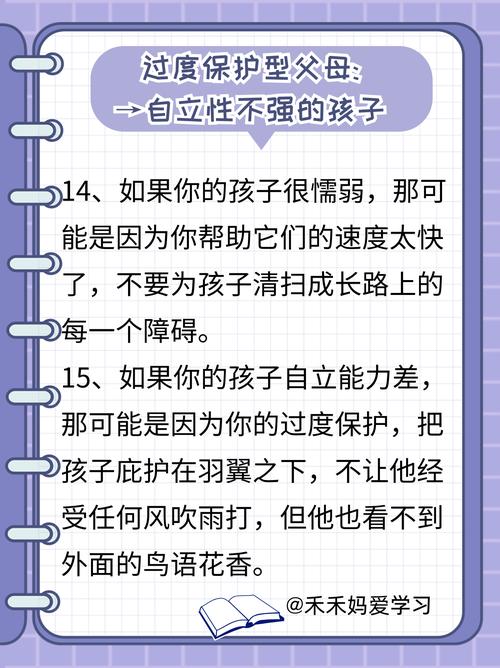

家庭环境:过度保护与情感忽视的双重困境 在过度保护型家庭中,67%的沉默儿童存在依赖型人格倾向,父母事无巨细的包办替代了儿童本应发展的社交技能,当这些孩子进入集体环境,就像被突然撤去安全网的空中飞人,语言表达成为难以企及的高空动作,与之相对的冷漠型教养模式则制造了另一极端,缺乏情感回应的成长环境使儿童逐渐丧失表达欲望,形成"习得性沉默"的恶性循环。

代际传递现象更值得警惕,某三代同堂家庭的研究显示,祖辈中存在语言障碍的家族,孙辈出现选择性缄默的概率是普通家庭的3.2倍,这种传递不单是基因层面的遗传,更多是家庭沟通模式的复刻——当沉默成为默认的相处方式,儿童自然习得这种"安全"的生存策略。

社会化进程中的结构性障碍 双语家庭儿童出现语言退缩的比例高达28%,这源于认知资源的阶段性超载,当儿童需要同时处理两种语言体系时,前额叶的认知负荷可能引发暂时性语言抑制,但值得注意的是,这种沉默多呈现暂时性特征,随着神经可塑性的发展,多数儿童能在12岁前完成语言整合。

校园环境中的隐形暴力更需引起重视,针对沉默儿童的追踪调查显示,58%的个案存在不同程度的同伴排斥经历,当语言表达总是换来嘲笑或忽视,沉默就异化为对抗伤害的盔甲,某初中女生持续三年的沉默状态,直至心理咨询师发现其作文本上密密麻麻写着"说话就会被讨厌"的自述,才揭开这段被集体漠视的创伤。

生理基础:被误读的神经多样性 感觉统合失调儿童的沉默常被误判为行为问题,前庭觉发育滞后导致的空间感知混乱,本体觉异常引发的身体控制困难,都可能使儿童将全部精力用于维持基本平衡,语言表达则退居次要地位,针对性感觉统合训练可使这类儿童的语言主动性提升40%以上。

特定型语言障碍(SLI)影响着约7%的学龄儿童,其核心缺陷在于语言加工神经通路的异常,这类儿童并非拒绝交流,而是受限于神经生理机制,如同带着枷锁跳舞的舞者,早期语言干预配合神经反馈训练,能有效重塑语言神经网络的连接效率。

破冰之路:构建多维支持系统 早期筛查体系的建立至关重要,教育机构宜引入包含语言情境模拟、非言语沟通评估的复合筛查工具,将识别窗口前移至幼儿园阶段,某试点项目通过教师观察量表与家庭沟通日志的联动,使沉默儿童的识别准确率提升至89%。

家庭重塑计划需要突破传统教养范式,通过"亲子对话轮替训练"、"家庭剧场游戏"等结构化干预,帮助家长重建良性的互动模式,跟踪数据显示,参与该计划的家庭在三个月后,儿童主动语言频率平均增加2.7倍。

校园支持系统应建立三级响应机制:从班级同伴支持小组,到专业资源教师介入,最后转介医疗机构,某实验学校创设的"声音保险箱"计划,允许儿童通过绘画、手势等替代方式参与课堂,有效缓解了32名沉默儿童的社交焦虑。

站在儿童发展的全景视角,沉默从来不是终点,而是亟待破译的成长密码,当我们以更包容的姿态接纳这份沉默,用更专业的支持化解其中的困境,那些紧闭的双唇终将绽放出动人的生命叙事,每个孩子都值得被听见,即便这份"听见"需要我们先学会聆听沉默背后的万千心语。