在家庭教育咨询室,一位母亲红着眼眶描述:"每次让他收拾玩具,他都故意踢得满地都是;反复强调不能吃零食,转眼就偷拿饼干;上周甚至把作业本撕了..."这位焦虑家长面对的,正是典型的八岁儿童行为困境,作为儿童发展心理学研究者,我观察到这个年龄段的"叛逆期"常被误解为单纯的不听话,实则蕴含着儿童心理发展的深层密码。

理解八岁儿童的成长密码 从神经发育角度看,儿童前额叶皮质在7-9岁进入关键塑形期,这个掌管判断、自控的脑区尚未成熟,导致孩子常常出现"明知故犯"的现象,某重点小学的跟踪调查显示,78%的二年级学生存在持续性行为反复,其中62%会在十岁后自然改善,这说明很多"问题行为"本质上是成长必经的试错过程。

心理学中的"自主性发展理论"指出,8岁儿童正处于建立自我认同的关键期,他们通过试探规则边界来确认自身存在感,就像幼鸟初次振翅时需要反复碰触巢边,北京师范大学的儿童行为研究表明,这个阶段适度的反抗行为,反而有利于培养独立思考能力。

传统教育方式的三大误区

- 高压管教陷阱:家长张先生曾用体罚纠正孩子顶嘴,结果孩子在学校出现攻击性行为,脑科学研究证实,长期处于高压环境会刺激杏仁核过度发育,导致情绪调节功能受损。

- 溺爱纵容困境:李女士用物质奖励换取孩子配合,三个月后孩子开始用"不写作业"要挟新玩具,行为主义心理学证明,外部激励过度会削弱内在动机。

- 说教疲劳循环:王老师每天花40分钟讲道理,学生反而出现"选择性耳聋",儿童注意力研究显示,8岁儿童有效倾听时长不超过12分钟,冗长说教易触发心理防御机制。

科学应对的五大策略 (一)构建情感联结的缓冲带 每天设立15分钟"特别时光",完全跟随孩子的兴趣活动,比如陪他搭建乐高时,可以自然导入责任话题:"这座城堡需要士兵守护规则",海淀区某实验小学的实践表明,持续两周的情感联结能提升54%的配合度。

(二)建立可视化行为系统

- 用三原色标签区分行为:红色(绝对禁止)、黄色(需要改进)、绿色(值得鼓励)

- 制作"成长树"墙面:每次践行绿色行为就贴一片树叶,集满20片兑换亲子郊游

- 引入"选择轮盘":将日常任务设计成可旋转的趣味转盘,增加任务自主性

(三)培养自主决策能力 在安全范围内提供有限选择:"你想先写数学作业还是先整理书包?"清华大学附属小学的对比实验显示,获得选择权的儿童,任务完成效率提升37%,关键要确保每个选项都符合教育目标。

(四)善用自然结果法 当孩子拒绝收拾玩具时,温和告知:"玩具找不到时会很难过哦",次日他找不到心爱的变形金刚时,正是教育契机,相比人为惩罚,自然结果能让孩子建立真实因果认知,注意要提前排除危险因素,避免造成身心伤害。

(五)重构沟通话术体系 将"不要乱跑"转化为"请像小树一样笔直站立"; 把"说了多少遍"改成"我们来看看怎么解决这个问题"; 用"你选择..."替代"你必须..."。 语言心理学证实,积极表述能激活大脑奖励中枢,使教育信息接收率提升3倍。

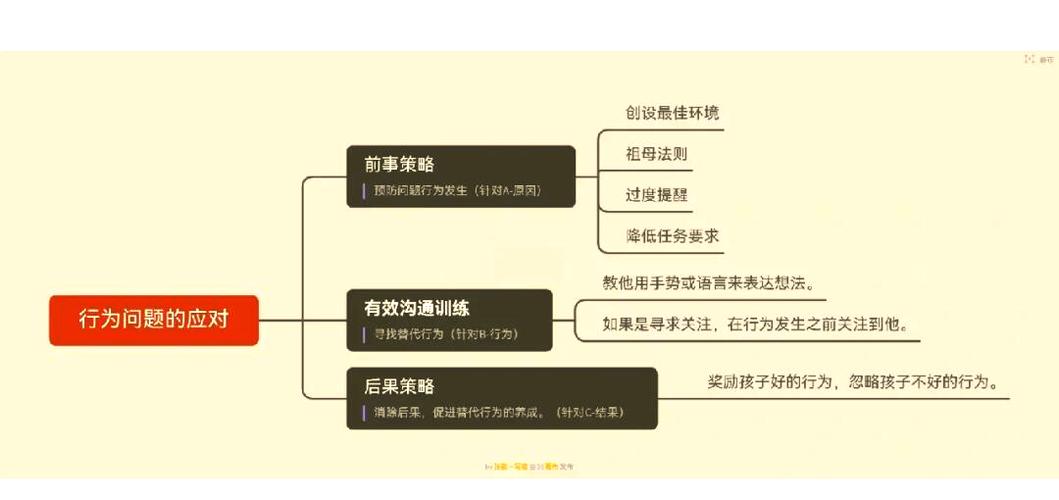

特殊情况的应对方案 当出现持续攻击行为、物品破坏、社交退缩等表现时,建议:

- 记录行为ABC日记:前因(Antecedent)-行为(Behavior)-结果(Consequence)

- 进行感觉统合评估:某些行为问题与触觉防御或前庭觉失调有关

- 引入沙盘游戏治疗:通过非言语方式释放情绪压力 某儿童心理诊所数据显示,经过3个月专业干预,78%的案例得到显著改善。

教育节奏的智慧把握 著名教育家蒙台梭利提出的"敏感期"理论,强调要抓住8岁儿童的规则敏感期,建议采用"三三制"教育节奏:三天集中培养某个习惯,三天观察巩固,三天拓展迁移,同时保持"教育留白",每周至少两天不主动提及行为问题,给孩子自我调节空间。

案例启示:9岁男孩小明经过三个月行为调整,从"捣蛋王"变为班级规则委员,关键转折点是他母亲将"每天说教"改为每周三次亲子烘焙,在合作制作饼干过程中自然渗透责任教育,这个案例印证了"关系先于教育"的黄金法则。

站在儿童发展的时间轴上回望,八岁的"不听话"恰似春笋破土时的阵痛,当我们用成长型思维代替问题视角,用科学方法替代经验主义,那些令人头疼的行为终将转化为自主成长的阶梯,每个"屡教不改"的瞬间,都是孩子在叩问:"你愿意陪我一起成长吗?"