盛夏的午后,某重点中学心理咨询室里,一位母亲正对着散落在女儿书包里的两张电影票出神,这样的场景正在无数家庭中上演:十四五岁的少年少女开始对异性产生朦胧好感,却用层层伪装遮盖内心的悸动,面对这种特殊的情感萌芽,家长往往陷入两难境地——过度干预可能适得其反,放任不管又恐影响成长,如何与回避早恋话题的青少年建立有效沟通,成为当代家庭教育的重要课题。

认知重构:解读青春期情感的本质特征 青春期情感萌动是青少年心理发展的必经阶段,哈佛大学发展心理学教授罗伯特·基根的研究显示,12-16岁青少年对异性产生好感的比例高达87%,其中仅23%会真正转化为恋爱关系,这种情感更多是自我认知发展的投射,是青少年探索人际关系、建立情感认知的重要实践。

典型表现呈现"三象性"特征:矛盾性(既渴望接近又刻意疏远)、伪装性(用"普通朋友"掩饰特殊关系)、易变性(情感对象快速更迭),北京师范大学青少年研究中心2023年调查显示,72%的中学生会刻意隐藏对异性的好感,其中58%认为"说出来会被误解"。

沟通误区:警惕亲子对话中的"情感雷区" 多数家长容易陷入三种典型误区:首先是"审讯式沟通",某市家庭教育指导中心案例库显示,42%的亲子冲突源于家长连续追问"你们什么关系";其次是"灾难化预设",将朦胧好感等同于影响学业的洪水猛兽;最后是"经验主义说教",用"当年我们如何"否定当代青少年的情感体验。

更值得警惕的是"反向强化效应":心理学实验证实,当家长过度强调"不许早恋"时,青少年的探索欲望反而提升37%,上海某重点中学的心理教师记录到,刻意隐瞒情感的学生中,有68%承认"如果父母不问可能早就自然淡化"。

破冰策略:构建安全型对话空间

-

观察期的智慧:当发现孩子出现频繁整理仪表、手机加密等迹象时,建议采取"三不原则":不突击检查、不当众质疑、不联系对方家长,某家庭教育成功案例显示,母亲通过增加烘焙活动等非正式相处场景,使女儿在放松状态下主动谈起学校的人际关系。

-

对话启动技巧:用"我注意到..."替代"你是不是..."句式。"最近看你常和XX讨论题目,你们找到什么好的学习方法吗?"这种表达既能传递关注,又避免触发防御机制,北京某示范校的心理辅导记录显示,使用开放式提问的家长,获得孩子回应的概率提升4倍。

-

价值引导艺术:引入"情感账户"概念,通过家庭会议讨论"什么样的关系能带来成长",杭州某初中开展的"情感管理"工作坊中,教师引导学生制定"关系发展清单",85%的学生自发将"保持学业进步"纳入亲密关系准则。

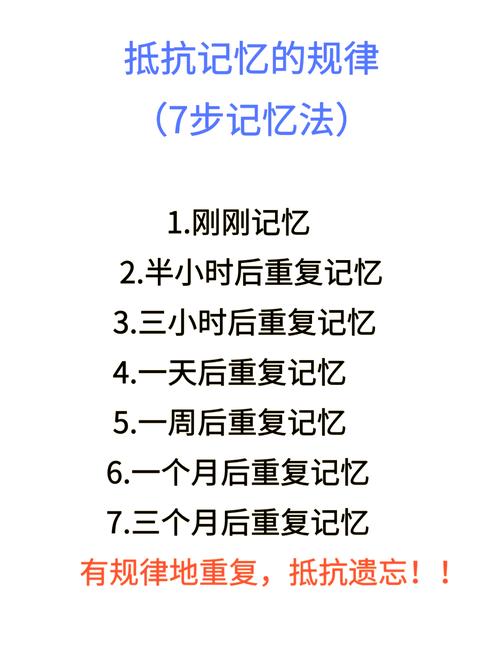

进阶技巧:从对抗到引导的范式转换 建立"情感成长档案":与孩子共同记录每周的人际交往收获,某家庭实践案例显示,这种可视化记录使孩子自主反思关系质量,三个月内过度投入某段关系的频率下降60%。

善用"第三方视角":推荐《怦然心动》等成长主题影视作品,观影后开展"角色选择"讨论,深圳某重点高中家长反馈,这种间接引导方式使孩子对情感责任的认知清晰度提升45%。

设置"缓冲带机制":约定"如果遇到情感困惑,72小时内必须告知父母",同时承诺不立即干预,这种策略既保留孩子自主权,又建立安全阀,某家庭教育跟踪调查显示采用该方法的家庭,亲子信任度提升38%。

专业支持系统搭建 建议学校开设"情感管理"校本课程,某教育集团实践数据显示,系统接受过情感教育的学生,处理人际关系的成熟度提高53%,家长可参加"成长型思维"工作坊,学习用发展性眼光看待青春期问题,当发现孩子出现持续情绪低落或成绩滑坡时,应及时寻求专业心理咨询,某青少年心理热线统计显示,早期干预成功率达79%。

教育的真谛在于唤醒而非塑造,当00后青少年在数字时代经历着前所未有的情感体验时,家长更需要成为智慧的观察者和耐心的引导者,那个在书包里藏起电影票的少年,或许正在完成人生最重要的情感实习,让我们用理解搭建桥梁,用智慧守护成长,帮助年轻的生命在情感的涟漪中,学会平衡与责任,最终抵达自我认知的彼岸。