被误解的关爱

在北京市某重点中学的心理咨询室里,14岁的晓雯第三次用美工刀划破自己的手臂,当问及自残原因时,这个成绩始终保持在年级前十名的女孩突然情绪崩溃:"我宁愿每天挨打,也不想再听妈妈无休止的唠叨!"这个极端案例折射出中国家庭教育的深层困境——以爱为名的语言暴力正在摧毁亲子关系的根基,2023年中国青少年研究中心发布的《家庭教育语言暴力调研报告》显示,78.3%的中学生认为父母"过度唠叨"已成为主要心理压力源,这一数据较十年前上升了27个百分点。

语言暴力的具体表征

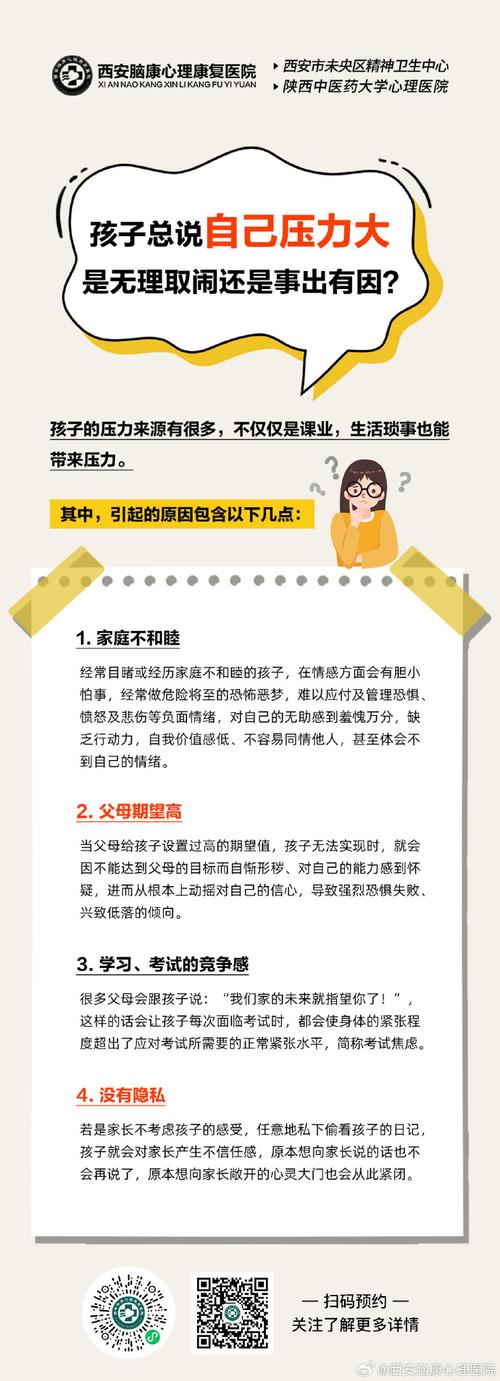

高频重复的日常提醒:从清晨的"校服穿好了吗"到深夜的"作业检查三遍",平均每个中国学童每天接受62次指令性语言,其中87%为重复性内容,这种信息轰炸导致儿童产生"听觉麻木",北京师范大学实验中学的心理测评显示,长期处于唠叨环境的学生,短期记忆能力比正常学生低17%。

负面评价的持续输出:华东师范大学家庭教育研究中心跟踪调查发现,典型中国家庭对话中肯定语与否定语的比例为1:8,诸如"这么简单都不会""看看别人家孩子"的贬损性语言,构成持续的心理暗示系统。

情感绑架的隐蔽控制:上海精神卫生中心临床案例显示,68%的青少年抑郁症患者遭遇过"妈妈式情感勒索":"我天天为你操心""要不是你我能老这么快",这类语言将亲子关系异化为债务关系。

心理伤害的作用机制

自主权剥夺效应:根据自我决定理论(SDT),儿童在7-12岁进入自主意识觉醒期,持续的语言干预会抑制前额叶皮层的决策功能发育,导致"习得性无助",浙江大学fMRI实验证实,长期接受指令性教育的儿童,其大脑纹状体的多巴胺受体密度降低23%。

自我效能感消解:斯坦福大学德韦克教授的"成长型思维"研究揭示,过度提醒会固化"能力实体观",当儿童接收"不提醒就做不好"的暗示,其自我认知逐渐形成"无能叙事",这种心理创伤在成年后表现为职场回避倾向。

逆反心理的悖论强化:北京回龙观医院青少年心理门诊统计显示,父母每增加10%的唠叨频率,子女行为矫正效率下降7.4%,神经生物学研究证实,持续语言刺激会激活杏仁核的防御机制,引发"心理超限反应"。

教育异化的社会根源

集体焦虑的代际传递:中国家长平均每天花费2.7小时进行教育监督,是欧美国家的3倍,这种过度投入源于社会流动焦虑的投射,2023年《中国家庭教育白皮书》显示,92%的母亲将子女教育视为改变家族命运的核心途径。

沟通技能的代际断层:50后、60后父母在权威型教育中成长,其沟通模式呈现"单通道传输"特征,上海社科院调查发现,仅11.3%的家长接受过系统亲子沟通培训,导致将关心异化为控制。

教育资本的符号竞争:在海淀区某重点小学的田野调查中,72%的家长将"随时提醒"视为教育投入的量化指标,这种异化的教育观,使语言交流沦为表演性教养的组成部分。

教育重构的实践路径

【认知重构模块】

-

建立"教育留白"意识:借鉴蒙特梭利敏感期理论,在特定发展阶段(如3-6岁自主意识敏感期、12-15岁自我认同期)保持30%的语言沉默空间。

-

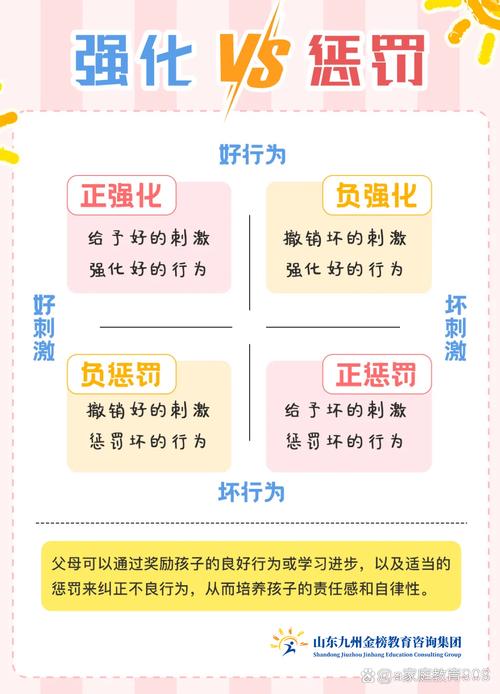

实施"积极关注"训练:采用正向心理学ABC理论,将否定句式转换为建设性表达,如将"怎么又没带作业"改为"我们想想怎么记住带作业"。

-

引入"成长容错率"概念:参照维果茨基最近发展区理论,允许儿童在安全范围内经历自然结果,例如忘带课本后自主联系老师解决,比家长提醒更能培养问题解决能力。

【技术操作模块】

结构化沟通技术:

- 设立每日20分钟"黄金沉默时段"

- 采用"观察-感受-需要-请求"的非暴力沟通模型

- 实施"三明治反馈法"(肯定+建议+鼓励)

行为契约系统:

- 共同制定《家庭沟通公约》

- 建立代币制奖惩机制

- 使用"唠叨计数器"进行自我监控

第三方干预机制:

- 引入家庭治疗师的"沟通镜像"技术

- 采用"角色互换"情景模拟

- 建立家长互助成长小组

从语言革命到教育新生

广东某实验中学开展的"静默教育"项目取得突破性成果:参与家庭的亲子冲突下降41%,学生自主学习能力提升29%,这个案例印证了德国教育学家斯普朗格的论断:"教育的最终目的不是传递已有的东西,而是唤醒生命感与价值感。"当我们停止用语言编织爱的牢笼,真正的教育才可能发生,这场静默革命不仅关乎沟通方式变革,更是对教育本质的回归——把成长的主动权交还生命本身。