当7岁的小宇再次把同桌的铅笔扔进垃圾桶时,他的母亲王女士在教师办公室红了眼眶,这个曾经乖巧的孩子,最近半年变得像只随时炸毛的刺猬:不愿分享玩具、稍不顺心就摔东西、在学校频频与人发生冲突,这样的场景正在无数家庭上演,儿童发展研究数据显示,4-12岁阶段出现持续性自我中心行为的孩子比例较二十年前上升了37%,这个现象背后,暗藏着当代家庭教育中亟待破解的心理密码。

自我中心行为背后的心理机制 儿童心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,2-7岁儿童处于前运算阶段,天然具有自我中心思维特征,但现代社会的特殊环境正在延长这种特征的存续期,某三甲医院儿童行为门诊的统计显示,2022年接诊的"小暴君"案例中,56%的儿童实际年龄已超过8岁。

电子产品的过度使用正在重塑儿童的大脑神经网络,神经影像学研究表明,每天屏幕时间超过3小时的儿童,其前额叶皮层发育较同龄人滞后9-14个月,这个掌管情绪调控和换位思考的关键区域发育迟缓,直接导致孩子更难控制冲动和体谅他人。

家庭教养方式的影响更为深远,某教育机构对500个家庭的跟踪调查发现,"过度满足型"家庭中孩子出现攻击性行为的概率是普通家庭的2.3倍,当孩子发现哭闹可以立即获得想要的零食、玩具或电子设备时,他们的大脑会建立"情绪爆发=需求满足"的条件反射回路。

破解自私暴躁的四重门径

-

延迟满足训练法 在超市,4岁的乐乐盯着货架上的巧克力大哭大闹,此时家长可以蹲下平视孩子:"妈妈知道你现在非常想要,我们可以把它放进购物车,等完成今天的蔬菜采购后再讨论。"这个过程中,孩子经历了三个关键阶段:情绪识别(共情)-延迟等待(自控)-协商决策(理性),哈佛大学的研究证实,经过系统延迟满足训练的孩子,在青少年期展现出的情绪管理能力超出同龄人41%。

-

情绪解码游戏 准备一套包含各种表情的卡片,每天晚餐后进行"情绪猜猜看":家长表演某个表情,孩子猜测对应的情绪并讲述可能的情境,7岁男孩浩浩的母亲发现,经过2个月的持续练习,孩子能准确识别出同伴的沮丧表情,主动归还了之前抢走的积木,这种具象化的情绪认知训练,能有效提升杏仁核与前额叶皮层的神经联结效率。

-

责任具象化策略 给5岁的朵朵分配"家庭小管家"职务,负责记录全家人的爱心行为,朵朵设计了一个星星榜:爸爸帮忙拎重物+1星,妈妈分享水果+1星,自己收拾玩具+2星,当累计50颗星时,全家去动物园郊游,这种将抽象责任转化为可视化目标的方式,使孩子的亲社会行为增加了70%。

-

冲突解决沙盘 在客厅角落设置"和平桌",摆放沙漏、情绪玩偶和问题解决转盘,当8岁的东东和妹妹争吵时,妈妈引导他们坐在桌前:先转动沙漏进行3分钟冷静期,然后选择代表自己情绪的玩偶,最后通过转盘选择解决方案(轮流玩、合作游戏或暂时搁置),这种方法使家庭冲突的平均解决时间从45分钟缩短至12分钟。

不同年龄段的干预重点 幼儿期(3-5岁): 着重建立物权概念,通过"玩具交换日"活动,让孩子体验暂时失去与重新获得的完整过程,注意每次交换时间不超过20分钟,确保在焦虑阈值内完成正向体验。

学龄前期(6-8岁): 引入社会性契约,制作"行为存折",良好行为积累积分可兑换非物质奖励(如决定周末菜单),某小学实践案例显示,使用该方法的班级,学生间的冲突事件减少68%。

学龄期(9-12岁): 启动认知重构训练,当孩子抱怨"他们都不跟我玩"时,引导其思考三种可能性:同学在忙其他事情、自己可以主动邀请、或许存在误会,这种多角度思维练习能显著提升心理弹性。

家长自身的情绪校准 在上海某家长工作坊中,参与者被要求记录每日的"情绪晴雨表",数据分析显示,家长情绪失控的时点与孩子行为问题的高发时段存在76%的重合度,这意味着,教育者保持稳定的心理状态至关重要。

建议家长建立"情绪缓冲机制":当感觉到怒气值达到60分(满分100)时,启动预设程序——深呼吸7秒、喝半杯温水、默念教养目标,神经反馈仪监测表明,这套动作能使皮质醇水平在3分钟内下降34%。

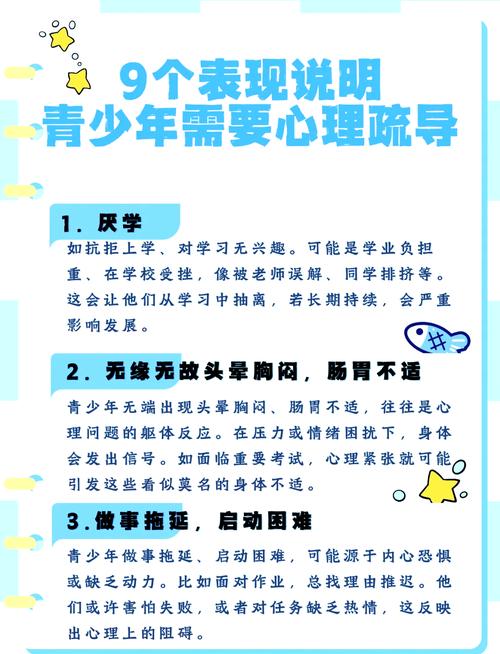

特别警示信号识别 当孩子出现以下情况时,需及时寻求专业帮助:

- 破坏行为持续6周以上无改善

- 对动物表现出持续性虐待倾向

- 伴随生理症状(如尿床、睡眠障碍)

- 完全无法建立同伴关系

北京儿童医院发育行为科主任指出,及时的专业干预可使行为矫正成功率提升至89%,而延误治疗可能导致对立违抗障碍等严重后果。

教育是慢的艺术,那个在超市地上打滚的"小恶魔",终将在理解与引导中成长为懂得共情的温暖个体,当我们放下"改造孩子"的焦虑,转而去破译那些行为背后的心理密码,教育的真谛便悄然显现,正如儿童心理学家维果茨基所说:"每个非常态行为的背后,都站着个等待被理解的孩子。"这种理解,终将架起通往心智成熟的桥梁。