约2150字)

新学期开学两周后,张女士发现刚上二年级的女儿变得沉默寡言,原本每天放学都叽叽喳喳分享校园趣事的孩子,现在总是一个人躲在房间画画,再三询问下,孩子才抽泣着说:"课间没人愿意和我跳皮筋,午餐时我的座位总是空的。"这个真实的案例揭示了一个普遍存在却常被忽视的教育议题——儿童校园社交困境,根据中国青少年研究中心2022年发布的调查报告显示,我国7-12岁儿童中有近23%存在不同程度的社交适应困难。

社交困境背后的多维成因

当我们发现孩子在学校缺乏玩伴时,切忌简单归因于"性格问题",儿童社交障碍的形成往往源自复杂的交互作用:

-

社会情感发展滞后 部分孩子在观点采择能力(Perspective-taking)方面发展较慢,难以准确理解同伴的表情、语气等社交信号,比如小明热情地邀请同学参加生日会,却因连续三次忘记回复对方消息导致误会,这其实是心智理论(Theory of Mind)发展不完善的表现。

-

文化资本差异的隐形壁垒 教育社会学研究指出,儿童会自然形成基于兴趣、特长、家庭背景的社交圈层,一个痴迷昆虫观察的孩子,在全员讨论电子游戏的群体中就容易边缘化,这种现象在转学生、跨文化家庭儿童中尤为明显。

-

非言语表达的认知偏差 美国心理学家Paul Ekman的面部表情研究表明,儿童对微表情的误读率高达47%,小美可能将同学思考时的严肃表情误解为讨厌自己,这种认知偏差会引发逃避行为。

-

数字化时代的社交代沟 当00后教师遭遇10后"网络原住民",传统的社交引导方式面临挑战,某小学班主任发现,孩子们自创的"网络用语暗号"已成为新型社交门槛,不懂"yyds""绝绝子"的学生会被排除在对话之外。

教育干预的三大误区

面对孩子的社交困境,成年人常陷入以下干预误区:

-

过度介入的"直升机教养" 李女士每天向班主任打听儿子课间活动情况,甚至亲自到校指导孩子如何交朋友,这种越俎代庖的做法不仅加重孩子的焦虑,还会削弱其自主解决问题的能力。

-

标签化的心理暗示 "我家孩子就是内向""他天生不会交朋友"等评价,会在无意中形成负向心理暗示,神经科学研究证实,长期接受此类评价的儿童,其前额叶皮层活跃度会显著降低。

-

功利性的社交训练 某些家长将儿童社交简单等同于"培养领导力",强迫孩子参加演讲比赛、主持活动,这种本末倒置的做法可能加剧社交焦虑,某重点小学的跟踪调查显示,接受过此类培训的孩子中,32%出现心因性口吃。

构建支持系统的四维模型

-

认知重塑:搭建社交脚手架 教师可采用"分步脱敏法"帮助儿童建立社交自信,例如先安排孩子担任小组观察员,逐步过渡到记录员,最后成为发言代表,北京某实验小学的实践表明,这种渐进式参与能使社交焦虑降低41%。

-

环境创设:设计包容性场域 智慧教室的"兴趣匹配系统"值得借鉴,通过大数据分析学生的特长爱好,自动生成跨班级活动小组,上海某国际学校引入该系统后,学生课间独处时间减少58%。

-

能力培养:解码社交密码 开发"社交情境模拟课程",利用VR技术还原真实场景,孩子们在虚拟环境中练习解读表情包、处理争执矛盾,深圳某实验校的数据显示,经过10课时训练,学生的共情能力提升27%。

-

家校协同:建立成长共同体 建议采用"3+2沟通法":每周3次非正式交流(便签、表情包互动),每月2次深度对话,重点分享孩子在家庭、学校的积极表现,而非单纯聚焦问题。

特殊情境的应对策略

-

转学生的社交重启 南京某外国语学校为转学生设计"文化翻译官"角色,鼓励其介绍家乡方言、特色游戏,这种文化资本转化策略使转学生融入速度提升60%。

-

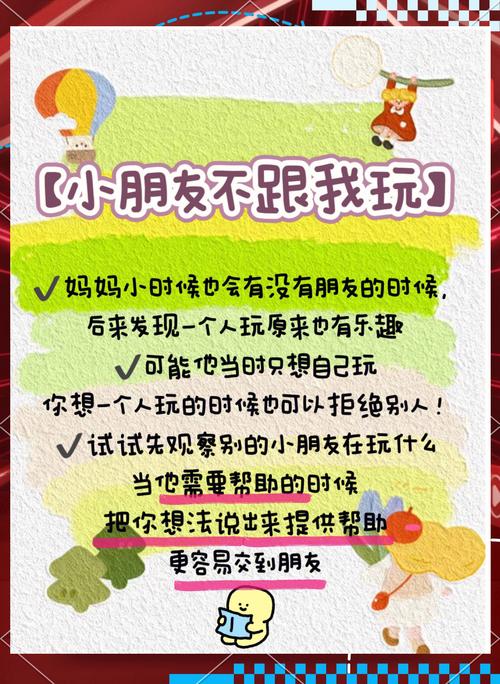

特殊需求儿童的融合教育 针对自闭谱系儿童,可采用"社交故事疗法",将复杂的社交规则编成图文手册,课间十分钟行动指南》,用可视化方式降低理解难度。

-

网络社交的引导艺术 与其禁止儿童使用社交软件,不如开展"数字公民工作坊",教孩子设计个性化虚拟形象,创作正能量表情包,将线上互动转化为创造力培养契机。

长效机制的建立

-

社交能力发展档案 建立涵盖情绪认知、冲突解决、团队协作等维度的评估体系,采用游戏化测评方式,每学期生成个性化发展报告。

-

朋辈导师计划 选拔高年级学生担任"社交小导师",经过专业培训后指导低年级学生,郑州某中学实施该计划后,校园欺凌事件减少73%。

-

教师观察工具箱 开发便携式观察记录仪,帮助教师客观捕捉课间互动细节,结合AI分析系统,及时识别需要干预的学生。

教育现场的真实案例最能说明问题,杭州市某小学的"秘密朋友"活动值得借鉴:每周随机配对"朋友组合",共同完成特定任务(如合种一盆绿植),这种弱化功利性的交往方式,使学生的社交主动性提升35%,另一个成功案例来自成都某幼儿园的"情绪气象站",孩子们每天用磁贴标记心情,教师通过图案分布及时发现社交孤岛。

在这个强调核心素养的时代,社交能力已不仅是生存技能,更是关乎幸福的人生必修课,当我们看见那个独坐角落的身影,要做的不是简单的"推他出去",而是构建支持性的生态系统,正如教育家杜威所说:"学校不是为生活做准备,学校本身就是生活。"让孩子在真实的社交情境中体验、试错、成长,才是教育的应有之义,每个孩子都值得被看见,每个孤单的灵魂都期待温暖的联结,这需要教育者以智慧与耐心,搭建通向彼此的桥梁。