走进孩子的情绪迷宫(800字)

当5岁的童童因为积木倒塌突然将玩具摔向墙壁时,他的母亲王女士正在经历本周第7次情绪风暴,这种场景在现代家庭中愈发常见:据2023年中国家庭教育调研报告显示,4-8岁儿童中63%存在频繁情绪失控现象,而真正理解孩子情绪密码的家长不足20%。

要解开这个情绪困局,我们需要先理解儿童大脑的"建筑工地",神经科学显示,掌管情绪调节的前额叶皮层到25岁才完全成熟,而情绪中枢杏仁核在3岁时就达到成人水平,这种生理结构的"剪刀差"就像让幼儿园孩子驾驶赛车——明明没有刹车系统,却被要求精准控制速度。

典型案例中,7岁的乐乐每次作业时间都会掀翻书桌,深入观察发现,每次发作前他都会反复揉眼睛、扯衣角——这些被忽视的生理信号才是真正的导火索,美国儿童发展协会研究表明,85%的"无理取闹"背后都隐藏着未被满足的生理需求:可能是血糖波动、感官超载,或是未被察觉的过敏反应。

情绪解码四步法(650字)

第一步:建立"情绪晴雨表" 建议家长准备观察日记,连续记录孩子发脾气的具体情境,记录模板应包含:时间、地点、在场人员、前导事件(如屏幕时间结束)、身体语言(握拳/跺脚)、持续时间,两周后,你会发现38%的爆发集中在晚饭前,这与血糖波动密切相关。

第二步:构建"安全岛" 在客厅角落设置高1.2米的帐篷,内部放置减压玩具(非电子类),当情绪风暴来临,用平静语气说:"我们去安全岛休息会儿。"这个物理空间的建立能激活孩子的安全感反射,深圳某幼儿园实践显示,设置情绪角后,冲突解决时间平均缩短4分钟。

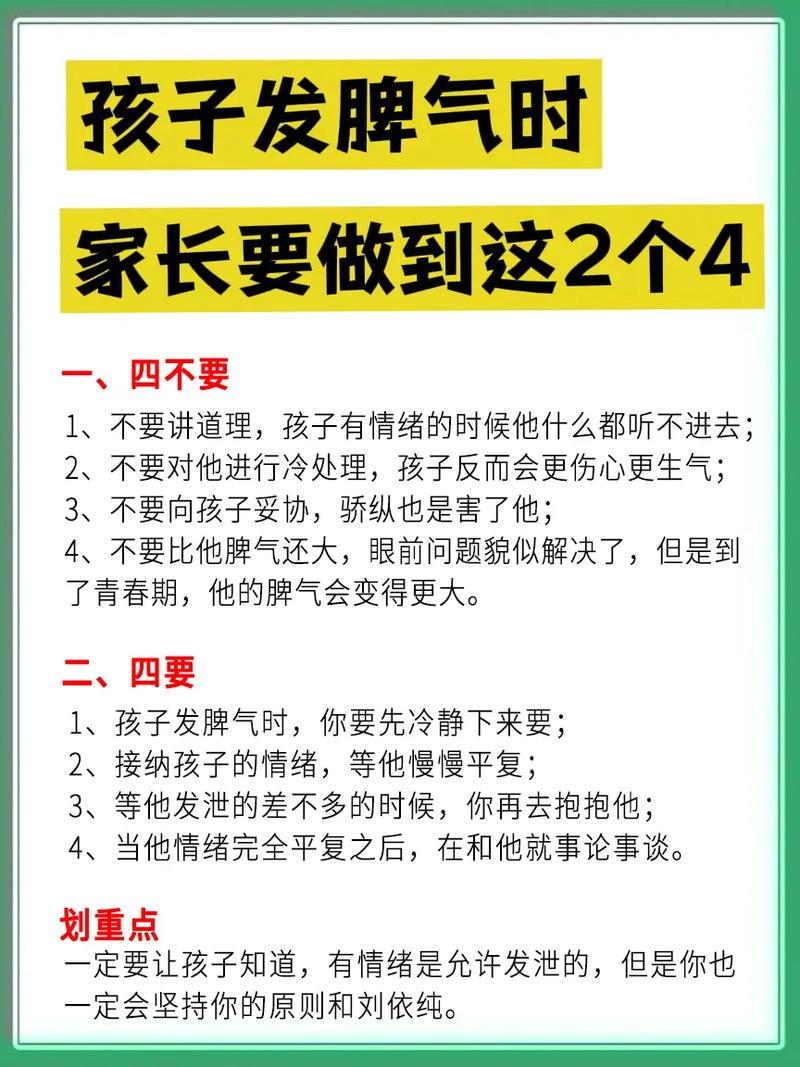

第三步:启动"情绪翻译器" 当孩子尖叫"我讨厌你!"时,尝试解码:"你现在非常生气,因为不能继续玩iPad对吗?"这种情感标注法能激活前额叶的神经回路,切记不要立即说教,等待呼吸平缓后再讨论。

第四步:创建"选择菜单" 提供有限但明确的选择:"你是想现在整理书包,还是听完这个故事再整理?"这种策略能激活孩子的决策中枢,减少权力斗争,注意选项要具体可行,避免开放性问题。

家长必修的情绪管理课(400字)

案例中的张先生曾因儿子摔玩具怒吼:"再闹就别吃饭!"这种应激反应源自他童年时相似的经历,我们需要识别自身的情绪触发点,建立"情绪缓冲带"——在爆发前默数7秒,这正好是肾上腺素消退所需时间。

家庭可以制定"情绪公约":每周召开20分钟家庭会议,用情绪卡片(开心/难过/生气)轮流表达感受,北京某小学实践表明,持续3个月的家庭会议能使亲子冲突减少52%。

特殊场景应对指南(300字)

公共场所应对:

- 提前准备"安抚包"(含耳塞、解压玩具、健康零食)

- 使用秘密手势(如碰三下肩膀表示需要冷静)

- 事后用绘本复盘(推荐《杰瑞的冷静太空》)

手足冲突处理:

- 设置"冲突解决椅"(两人必须并肩坐才能交谈)

- 采用"发言权令牌"(持令牌者才能说话)

- 引导角色互换游戏

专业支持何时介入(200字)

当出现以下情况建议寻求帮助:

- 7岁以上儿童每月发脾气超15次

- 伴随自伤或攻击行为

- 持续时间超过25分钟

- 影响正常社交功能

可先进行感统评估(65%的暴躁儿童存在前庭觉失调),再考虑游戏治疗,上海儿童医学中心数据显示,早期干预的有效率达89%。

教育学家蒙特梭利曾说:"每种偏差行为都是未被听见的诉求。"当我们学会用神经科学的眼睛观察,用人文学的胸怀理解,那些暴风骤雨般的情绪,终将化作滋养成长的春雨,那个摔玩具的孩子,不是在挑战权威,而是在呼唤帮助——用我们尚未破译的方式。