在晨光微熹的教室里,总能看到这样的场景:早读课进行到一半时,已经有学生撑着下巴打瞌睡;上午第三节课的课间,走廊里站满了用冷水洗脸的"特困生";午休时间刚过,仍有学生趴在课桌上不愿起身,这些画面不仅牵动着家长的心弦,更引发教育工作者的深思——本应朝气蓬勃的初中生群体,为何普遍陷入精力不足的困境?

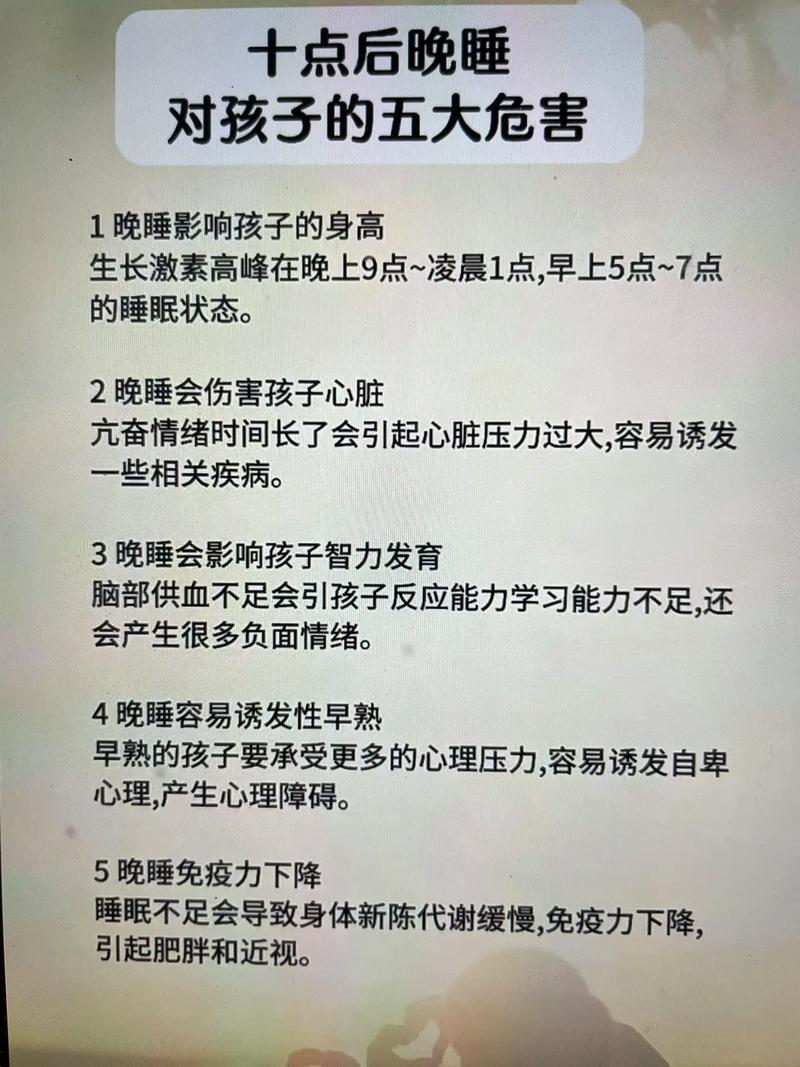

生理变迁:青春期的"隐形消耗战" 13-15岁正是人体经历第二次生长高峰的关键期,这个阶段的青少年每年平均增高7-9厘米,体重增加4-5公斤,看似静态的生长发育过程,实则伴随着巨大的能量消耗:骨骼生长需要大量钙质支持,肌肉发育需要持续蛋白质供给,各器官系统都在进行功能性升级,这种"静默生长"每天会多消耗约300-500大卡热量,相当于慢跑1小时的能量支出。

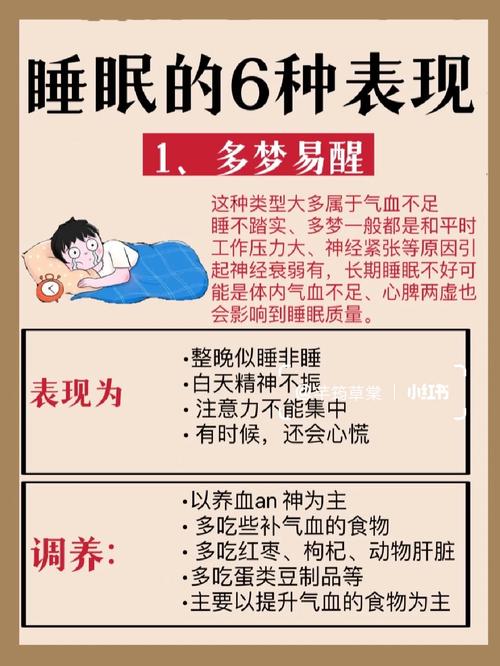

昼夜节律的生物学偏移更值得关注,美国睡眠医学学会研究显示,青春期褪黑素分泌时间较儿童期推迟2小时,导致多数初中生晚间11点前难以自然入睡,而学校作息仍延续着传统的早到校制度,这种生物钟与社会时钟的"时差冲突",让青少年不得不在睡意最浓的清晨强行起床,直接导致整日的精神萎靡。

认知负荷:超载的"信息处理器" 现代初中生的学习强度远超想象,以某重点中学为例,学生每天平均接触6-8门课程,完成3-4小时课后作业,还要应对各类社团活动、竞赛培训,大脑前额叶皮层这个负责高级认知功能的区域,在持续高负荷运转下会出现"认知过载",表现为注意力涣散、思维迟滞等保护性反应。

心理压力构成的"暗能量消耗"常被忽视,重点班选拔、月考排名、特长加分等竞争机制,使青少年长期处于应激状态,这种慢性压力会持续激活下丘脑-垂体-肾上腺轴,导致皮质醇水平异常升高,不仅影响睡眠质量,更会造成日间疲惫感加重。

环境制约:被忽视的"睡眠杀手" 现行教育体系中的时间管理存在明显悖论,多数中学要求7:20到校早读,意味着学生需6:00左右起床,按青少年所需9小时睡眠计算,必须21:00入睡,这与其生理节律存在根本性冲突,北京市2022年调查显示,84.3%的初中生实际睡眠不足7小时。

家庭环境中的干扰因素同样值得警惕:父母晚归的关门声、弟弟妹妹的哭闹声、客厅电视的嘈杂声...这些看似平常的生活场景,正在无声蚕食青少年的深度睡眠时间,更隐蔽的是"心理噪音"——家长在晚餐时的成绩追问、临睡前的学业叮嘱,都可能引发焦虑情绪,导致入睡困难。

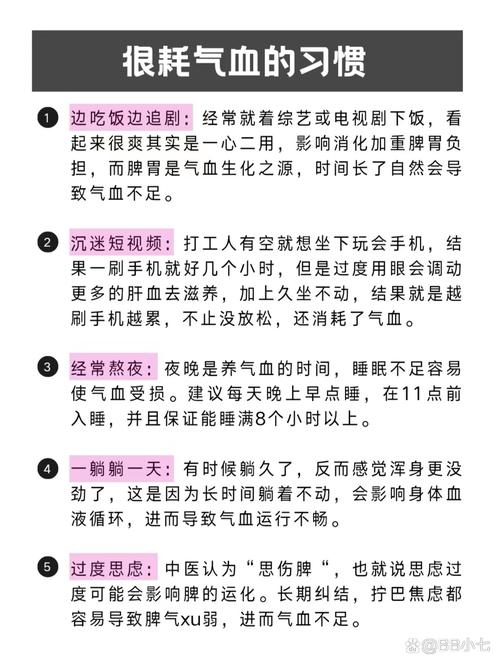

生活方式:现代文明的"甜蜜陷阱" 电子设备的蓝光污染已成为新型睡眠障碍源,腾讯青少年研究中心数据显示,62.7%的初中生睡前1小时仍在用手机,其中38.4%存在刷短视频行为,电子屏幕发出的短波蓝光会抑制褪黑素分泌达50%以上,这种"数字兴奋剂"让青少年陷入"越困越刷,越刷越困"的恶性循环。

饮食结构的失衡加剧了能量代谢紊乱,便利店速食、含糖饮料、油炸零食构成的"课间餐三件套",导致血糖剧烈波动,当血糖骤降时,人体会分泌肾上腺素强行提神,这种"虚假清醒"过后往往伴随更严重的倦怠感。

突破困局:构建三维支持系统 (1)制度改良:建议学校实施弹性早读制度,将强制早读改为自主晨练;优化课程编排,避免用脑强度大的课程集中排布;试点午休床具租赁,提升午睡质量。 (2)家庭重塑:建议家长设置"电子宵禁"时间,共同遵守"卧室零设备"原则;改造家居隔音,为孩子创设"声音结界";将晚餐谈话主题转向生活趣事,建立睡前情感联结。 (3)自主管理:指导学生制作"精力账簿",记录不同活动的能耗与恢复值;传授"碎片化充电法",如课间正念呼吸、午后日光浴等;建立同伴监督小组,共同执行"睡眠公约"。

在这个快速变迁的时代,青少年的困倦早已不是简单的懒惰表现,而是多重因素交织的复杂症候,破解这个困局需要教育者跳出"加强纪律管理"的思维定式,家长超越"督促早睡"的表面关怀,学生自身建立科学的身心认知,唯有构建起理解、支持、改善的三维网络,才能让年轻的生命重新焕发应有的活力,在求知路上绽放出属于青春的光彩。