(全文约2300字)

2023年夏季,北京某重点中学的心理咨询室记录到这样一组数据:在接待的132个初中家庭中,因"孩子说谎"前来求助的比例高达67%,这个令人震惊的数据背后,折射出当代家庭教育中一个亟待重视的课题——当孩子开始用谎言构筑与父母之间的屏障,我们该如何重建信任的桥梁?

谎言背后的心理密码:青少年说谎行为的深层动因

在北京市青少年心理健康中心连续五年的跟踪研究中,发现13-16岁年龄段出现欺骗性行为的孩子,其说谎动机呈现出明显的阶段性特征:

- 防御性谎言(占比48%):"这次月考成绩还没公布"(实际已考砸)

- 获取自主权谎言(占比31%):"学校要交补习费"(实际用于购买游戏装备)

- 保护隐私谎言(占比17%):"我和同学去图书馆"(实际参加生日聚会)

- 病理性谎言(占比4%):虚构根本不存在的校园暴力事件

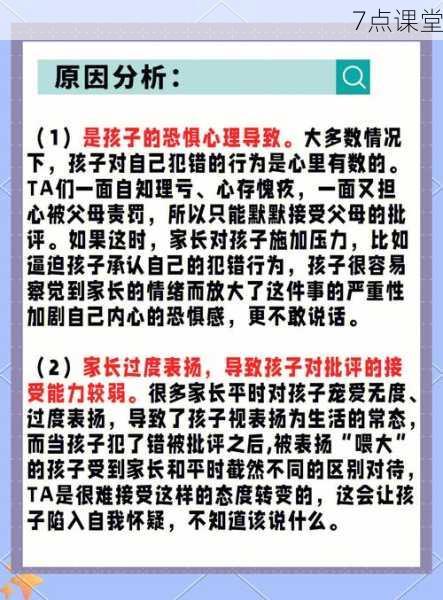

教育心理学家张明教授指出:"青少年谎言本质上是家庭沟通系统失衡的警报器,每个谎言的产生,都对应着家庭关系中某个环节的断裂。"

典型案例:海淀区重点中学初二学生小宇,连续三个月伪造家长签名,篡改考试成绩,深入沟通后发现,其父母制定的"年级前十"奖励机制,与孩子实际能力存在30%的差距,这种压力催生的谎言,实质是孩子在维护自尊与满足父母期待之间的畸形平衡。

信任崩塌的连锁反应:谎言对亲子关系的侵蚀路径

当首次发现孩子说谎时,68%的家长会立即采取惩戒措施,24%选择"冷处理",仅有8%会进行深入沟通,这种应激反应往往导致问题升级:

- 侦察与反侦察的恶性循环:家长安装手机监控软件→孩子学会多重账户切换

- 情感账户持续透支:每次谎言揭穿造成20-35点的信任值损耗

- 代际沟通全面异化:日常对话中试探性提问占比从12%激增至57%

- 自我认同危机:说谎者会产生持续的道德焦虑,影响人格发展

朝阳区家庭教育指导中心2022年的跟踪调查显示,经历严重说谎事件的家庭,需要平均14个月的修复期才能重建基本信任,且37%的家庭始终存在沟通障碍。

破冰行动:重建亲子信任的六个关键支点

-

创设"安全港"沟通机制 • 每周固定90分钟"无评判对话时间" • 采用"事实+感受"的表达模板(例:"看到成绩单修改痕迹,妈妈觉得很困惑") • 建立"暂停机制",当情绪温度超过60分(满分100)时自动中止对话

-

实施"责任阶梯"训练法 将生活管理权按年龄分解: 12岁:自主管理零用钱(每周50元以内) 14岁:自主安排周末时间(需提前报备) 16岁:自主选择课外辅导班

-

构建"错误成本"可视化系统 设计家庭"诚信账户",初始额度1000分: • 主动承认错误+50分 • 善意谎言-30分 • 恶意欺骗-100分 积分可兑换家庭特权(如延长游戏时间)

-

启动"第三方见证"计划 邀请孩子信任的师长作为监督人,建立三方契约: • 父母承诺不翻旧账 • 孩子承诺逐步透明化 • 监督人负责进度跟踪

-

开展"真实情景"模拟训练 每月进行家庭情景剧演练: • 模拟考试失利场景 • 模拟社交冲突场景 • 模拟物质需求场景 通过角色互换培养共情能力

-

建立"修复仪式"传统 设计独特的道歉与谅解仪式: • 书写"和解信件"并存入家庭时光胶囊 • 共同完成信任拼图(每块拼图代表一个履约承诺) • 种植"诚信树"并定期养护

预防性教育:构建家庭诚信生态的四个维度

-

认知维度:开展"真相的价值"主题讨论 • 组织家庭辩论会:"善意的谎言是否存在" • 观看《十二怒汉》等经典影片,分析事实判断的复杂性 • 研读《论语》"人而无信,不知其可也"的现代诠释

-

情感维度:实施"情感透明化"工程 制作家庭情绪晴雨表: • 红色区域:需要立即处理的问题 • 黄色区域:需要关注的情绪波动 • 绿色区域:值得肯定的积极表现

-

实践维度:打造"诚信实践"场景 设计家庭模拟社会: • 发行"家庭信用币"用于特权兑换 • 建立"家庭法庭"处理违约事件 • 设置"诚信大使"轮值岗位

-

制度维度:制定《家庭诚信公约》 包括但不限于: • 信息对称原则:重大决策需全家商议 • 过错豁免条款:首次失误可申请宽恕 • 进步奖励机制:连续30天履约获得特别奖励

专业支持系统的搭建策略

当家庭自助措施效果有限时,建议启动三级干预系统:

-

学校层面: • 申请心理教师介入,开展沙盘治疗 • 参与校园心理剧创作 • 加入同伴督导小组

-

社区层面: • 参加家庭教育沙龙 • 申请青少年事务社工帮扶 • 利用社区图书馆开展亲子阅读疗法

-

专业机构层面: • 接受家庭系统治疗(每疗程8-12次) • 参与亲子拓展训练营 • 进行MBTI性格测评与解读

在清华大学附属中学的校史馆里,镌刻着这样一句箴言:"教育是等待的艺术,更是信任的修行。"面对孩子的谎言,我们既要读懂那些扭曲的真实诉求,也要保持修复关系的坚定信念,当父母学会用理解的显微镜观察谎言的裂痕,用信任的粘合剂修补沟通的断层,终将在时光的沉淀中,收获比完美更珍贵的真实。

(作者系中国教育学会家庭教育专业委员会特约研究员,从事青少年心理研究17年)