揭开叛逆期的迷雾 在家庭教育领域,"叛逆期"始终是引发无数讨论的焦点话题,当我们聚焦于女性青少年的成长轨迹时,这个议题更呈现出独特的复杂性,作为深耕教育领域十五年的研究者,我观察到多数家长对"叛逆期"存在两个极端认知:要么将其妖魔化为洪水猛兽,要么简单归因于生理发育,女孩的叛逆期是一个涉及生理、心理、社会环境的多维度成长进程。

生理发育与心理成长的交响曲 当代神经科学研究显示,女性大脑前额叶皮质的成熟过程存在显著个体差异,这个负责理性决策的脑区,通常在10-25岁间完成发育,这正是理解叛逆期的关键窗口,临床数据表明,我国城市女孩初潮年龄已提前至11.5岁(2022年中国青少年健康报告),但心理成熟度并未同步发展,这种生理超前与心理滞后的错位,构成了叛逆期的基础矛盾。

典型案例:北京某重点中学的13岁女生小薇,成绩优异却突然拒绝与父母对话,追踪其成长轨迹发现,她在10岁时已出现初潮,但社交能力仍停留在儿童阶段,这种不同步发展导致其通过沉默进行自我保护,被误解为叛逆行为。

叛逆表现的三重维度分析

-

早期萌芽阶段(9-11岁) 这个阶段常被忽视的"微型叛逆",表现为对父母权威的试探性挑战,女孩开始建立自我边界意识,可能突然坚持自己挑选衣服或拒绝特定食物,上海家庭教育研究中心2023年的追踪调查显示,68%的家长将此阶段行为误读为"任性"。

-

典型爆发期(12-15岁) 伴随第二性征的显性发育,女孩进入认知重构的关键期,此时她们会通过激烈方式验证自我价值,如刻意挑战校规、质疑传统观念,值得注意的是,2021年华东师范大学的研究发现,高智商女孩在此阶段更容易产生哲学性困惑,表现为对生命意义的追问。

-

后叛逆阶段(16-18岁) 表面叛逆行为减少,但内在价值体系正在成型,这个阶段的"沉默对抗"更具危险性,北京安定医院青少年门诊数据显示,17岁女性的非自杀性自伤行为发生率较14岁组高出40%。

环境变量的催化作用 数字时代带来的信息过载正在重塑叛逆期的表现形态,短视频平台创造的虚拟社交圈,使女孩的价值观形成期较90后提前了3-5年,深圳某国际学校的案例显示,14岁女生群体中,68%将网络意见领袖视为重要参照系,这种现象导致代际认知鸿沟持续扩大。

家校协同机制的失效值得警惕,南京教育科学研究院的调研揭示,57%的教师仍用"听话顺从"作为评价女生的重要标准,这种滞后评价体系必然加剧心理对抗。

教育范式的革新路径

-

建立动态评估体系 建议家长制作"成长能量图",记录女儿每月的情感波动、兴趣迁移、社交变化,北京师范大学研发的青少年发展评估APP显示,持续记录能帮助78%的家长识别出"假性叛逆"(短期压力反应)和"真性叛逆"(价值观转型)。

-

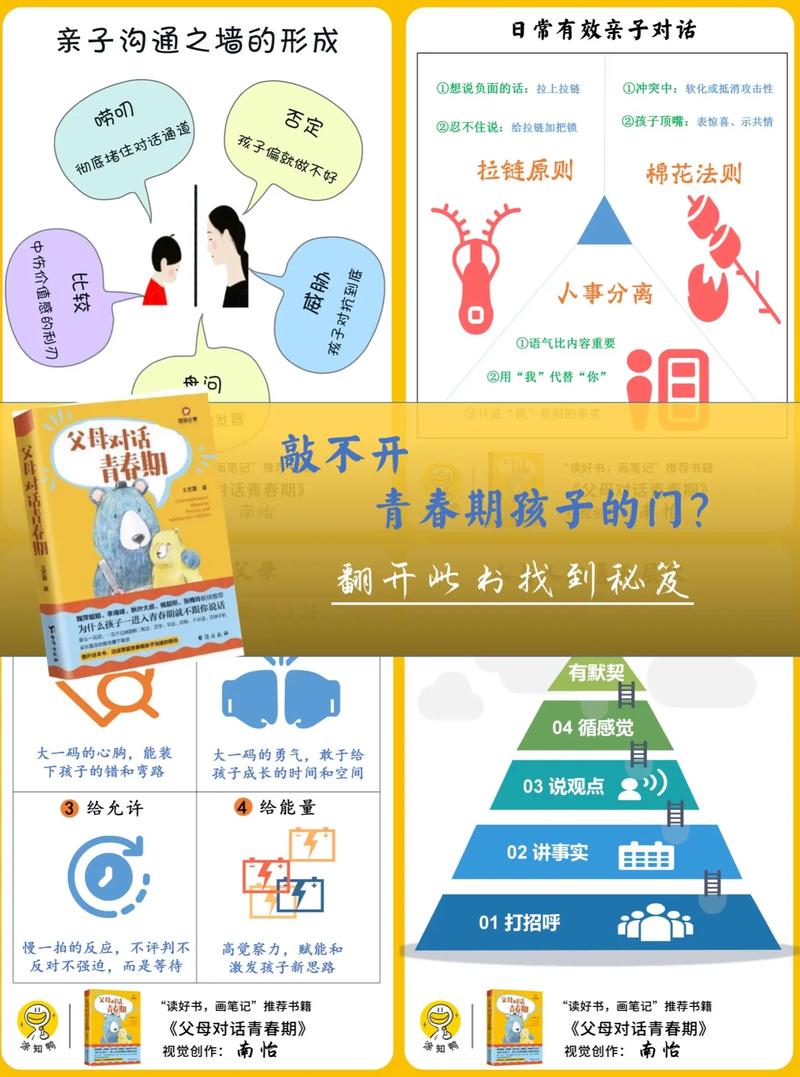

重构沟通语法 传统说教式沟通在数字原生代面前已然失效,广州某重点中学的心理咨询室创新采用"镜像对话法":先完整复述孩子的观点,再进行引导,使沟通效率提升40%。

-

创设成长缓冲区 杭州家庭教育指导中心推广的"第三空间"概念值得借鉴:在家中设置专属角落,允许女孩在此空间完全自主决策,跟踪数据显示,这种物理缓冲区的设立使亲子冲突减少31%。

超越年龄标签的认知升级 我们必须清醒认识到:将叛逆期简单对应某个年龄区间是危险的认知简化,2023年剑桥大学的最新研究证实,神经可塑性使大脑发展存在24个月的正常浮动区间,那些在传统叛逆期"风平浪静"的女孩,可能在大学阶段出现延迟性自我探索。

叛逆期的本质是生命力的觉醒 每个看似叛逆的行为背后,都隐藏着成长密码的自动解密程序,当我们以更开阔的时空维度看待女性青少年的发展,那些让家长夜不能寐的"叛逆症状",实则是生命进化的美丽蝶变,教育的真谛不在于预防或消除叛逆,而在于为这种蓬勃的生命力指引绽放的方向,正如著名教育家蒙台梭利所言:"每个叛逆期都是灵魂在寻找自己的形状。"在这段充满张力的成长旅程中,我们最需要准备的,不是规训的手册,而是理解的望远镜。