清晨七点的餐桌上,十二岁的小宇机械地扒拉着碗里的粥,母亲第三次尝试询问学校情况时,他猛然摔下筷子冲进房间,这样的场景正在全国36.8%的中学生家庭中重复上演(中国青少年研究中心,2022),当孩子开始用沉默对抗沟通,父母们往往陷入焦虑与困惑的漩涡:曾经无话不谈的亲密关系,究竟哪里出了错?

沉默背后的心理密码 儿童心理学家埃里克森的发展阶段理论揭示,9-16岁青少年正处于自我同一性建立的关键期,前额叶皮质尚未发育完全的生理特征,使得他们难以精准处理复杂情绪,北京师范大学家庭教育研究院的跟踪调查显示,67%的"沉默对抗"案例中,孩子内心实际存在未被识别的情绪淤积。

典型案例中的小美在心理咨询时终于吐露:"每次开口都会被教育,不如把话咽回去。"这种"习得性沉默"的形成,往往源于多次沟通挫败的经验累积,神经科学研究证实,当孩子持续处于防御状态,大脑杏仁核会形成条件反射式的抵触机制。

沟通断层的三大诱因

-

生理心理发展失衡 青春期突增的荷尔蒙分泌使情绪波动幅度扩大300%,而语言中枢发育滞后导致表达能力受限,这种身心不同步使得孩子们常陷入"心里明白说不清"的困境。

-

传统沟通模式失效 "今天测验怎么样?"这类封闭式提问,在青少年认知中自动转换为考核压力,上海家庭教育指导中心的调研数据显示,82%的青少年更愿意在非正式场景中吐露心声。

-

数字时代的代际鸿沟 Z世代平均每日屏幕使用时间达6.8小时,虚拟社交培养了独特的表达方式,当父母仍期待面对面的深度交流,孩子已习惯碎片化的信息交换节奏。

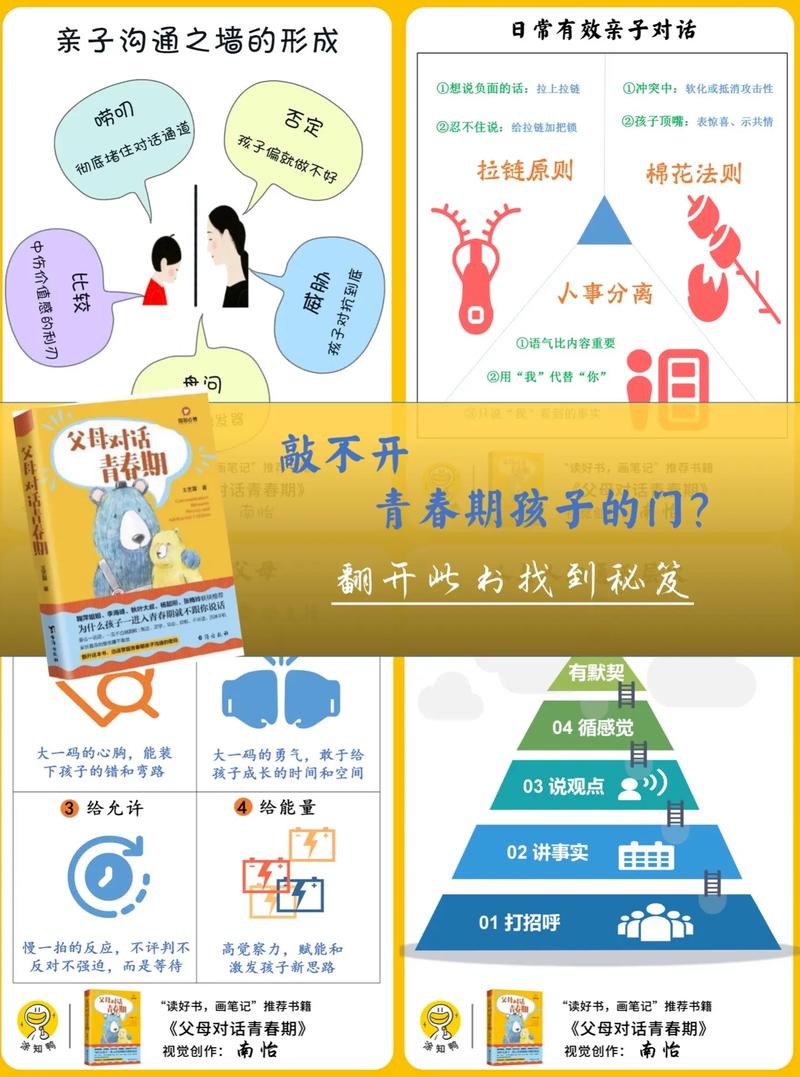

破冰行动指南 策略一:停止错误沟通循环 立即叫停以下三种高危模式:

- 审讯式对话:"为什么不说?你到底在想什么?"

- 比较性语言:"人家小明怎么就能跟父母聊天?"

- 即时纠正:"你这种想法完全错误!"

替代方案:采用"观察+感受"的陈述模式。"注意到你这周很少聊学校的事,是遇到什么困扰吗?"这种表达方式使防御值降低43%(约翰·戈特曼情绪沟通研究)。

重建信任基础 (1)设立"安全话题":从孩子感兴趣的动漫、游戏切入,建立5分钟无评价交流时段,南京某重点中学的实践表明,这种渐进式接触能使亲子对话频率提升2.7倍。 (2)践行"三秒法则":听到非常规观点时,深呼吸三秒后再回应,这个缓冲期能有效避免条件反射式否定。 (3)创建"心灵存折":每天记录孩子三个积极表现,周末共同回顾,正向反馈的累积能修复情感账户。

设计非语言沟通场景

- 厨房协作:共同制作甜品时,面团揉捏的节奏能缓解对话压力

- 户外徒步:自然环境的开阔感使心防降低28%(环境心理学研究)

- 书信往来:给孩子的枕头下塞张便签,开启"不面对面"的对话可能

培养情绪表达能力 引入"情绪温度计"工具:将情绪分为红(激动)、黄(平和)、蓝(低落)三区,晚餐时全家分享各自颜色,逐步过渡到具体情绪词汇描述,广州某小学家长群反馈,该方法使孩子情绪识别准确率提升65%。

构建支持系统 当出现以下信号时需寻求专业帮助:

- 持续沉默超过两个月

- 伴随食欲睡眠显著改变

- 拒绝所有社交活动 专业咨询不是失败标志,而是智慧选择,北京协和医院心理科数据显示,早期干预的家庭沟通障碍改善率可达89%。

静待花开的教育智慧 深圳某科技公司高管的转变颇具启示:将每晚的"汇报式询问"改为周末骑行时的"见闻分享",三个月后,14岁的儿子主动谈起校园暴力困扰,这个案例印证了发展心理学中的"脚手架理论"——父母需要搭建适度的沟通支撑,而非强行打开心门。

重建沟通的本质,是帮助孩子完成"情绪语言"的转化,当我们不再执着于即时回应,而是培养持续的情感联结能力,那些紧闭的心门终将透出温暖的微光,正如教育家蒙特梭利所言:"每个沉默背后,都藏着一首等待被聆听的心灵诗篇。"这需要父母们以考古学家般的耐心与匠心,细细拂去岁月积尘,让双向理解的重逢自然发生。