(全文共计1782字)

当墙上的时钟指向十一点,望着窗外浓重的夜色,手机里第七个未接来电依然没有回应,这样的场景正成为越来越多家庭的午夜困局——青少年晚归问题正在以每年12%的速度增长,据中国青少年研究中心2023年最新调查显示,14-18岁群体中,46.7%的受访者承认有过未经报备的晚归经历,这种现代家庭特有的"午夜迷局",考验着每位父母的智慧与定力。

解构晚归背后的心理密码 在按下情绪爆发键之前,我们首先要穿越表象,触摸问题的本质,15岁的晓峰连续三周周末凌晨归家,父亲在震怒中摔碎了他的手机,这场冲突的直接后果是孩子开始频繁夜不归宿,直到心理咨询师发现:晓峰持续晚归的真实原因,是父母离异后渴望在同学家获得群体归属感。

青少年发展心理学研究表明,13-18岁个体正处于"心理断乳期"的敏感阶段,表面上的对抗性行为,往往包裹着三个核心诉求:自主权的确认、同伴认同的获取、以及自我价值的探索,就像破茧的蝴蝶需要空间振翅,这个阶段的孩子正在经历从"家庭人"向"社会人"的艰难蜕变。

建立有效沟通的黄金通道 在北京市朝阳区某重点中学的家长工作坊中,李女士分享了她的转变经历,过去每当女儿晚归,她总是以"又去哪野了?"作为开场白,结果总是陷入争吵,心理咨询师建议她将质问改为"今天遇到什么有趣的事吗?",这个微小的改变让母女对话时长从3分钟延长到半小时。

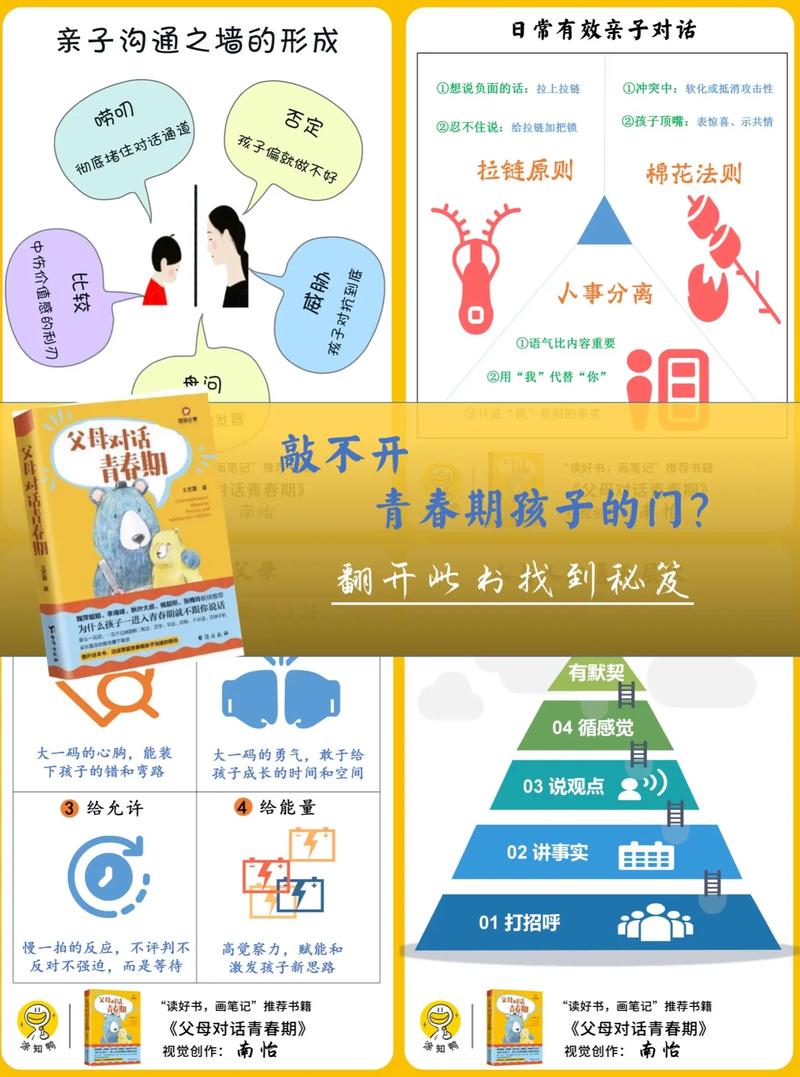

构建有效沟通需要三个支点:首先是时空选择,避免在孩子疲惫时开启重要对话;其次是情绪管理,美国心理学协会建议采用"1-4-6呼吸法"(吸气1秒、屏息4秒、呼气6秒)平复情绪;最后是倾听技巧,日本教育专家山田昌弘提出的"三明治反馈法"——肯定+建议+鼓励,能显著降低青少年的心理防御。

制定家庭契约的科学法则 上海市家庭教育指导中心2023年推出的"星光计划"中,参与家庭通过协商制定出阶梯式门禁制度:平日22:00,周末23:30,特殊情况可申请延长,配套的信用积分系统允许孩子通过学业进步、家务承担等方式获取临时晚归额度,这种将规则与弹性结合的机制,使试点家庭的冲突率下降73%。

契约制定需遵循SMART原则:具体(Specific)、可衡量(Measurable)、可实现(Attainable)、相关性(Relevant)、时限性(Time-bound),建议包括四个要素:明确归家时间、报备流程、应急预案、违约条款,关键是要让孩子参与规则制定,心理学研究显示,自主参与制定的规则遵守率提高58%。

构建安全防护的立体网络 杭州张先生家的"平安三步曲"值得借鉴:第一步是必备物品检查(充电宝、交通卡、防狼警报器);第二步是建立"安全联系人"制度(孩子需告知同行伙伴及家长联系方式);第三步是约定"安全密码"(遇到困境时可说特定暗语求助),这种系统化防护使孩子在外出时安全感提升40%。

科技手段的合理运用能增强防护效能,建议安装具有实时定位功能的APP(需事先约定使用边界),设置自动提醒功能,但要注意保留适当隐私空间,美国斯坦福大学研究指出,完全透明的监控反而会激发青少年的逆反心理,理想监控度应控制在60-70%区间。

危机处理的进阶策略 当17岁的小雨首次通宵未归时,母亲王女士没有立即责骂,而是准备了温热的早餐,等孩子休息充足后展开对话,这种"缓冲处理法"让小雨主动坦白参加同学生日聚会遇到突发状况的全过程,后续他们共同制定了"安全撤离"方案,包括提前离场的合理借口、应急打车资金等。

面对既定晚归事实,建议采取"四阶处理法":首先是确保安全(确认身体状况);其次是情绪冷却(避免夜间对峙);然后是事实还原(采用非暴力沟通);最后是共识重建,惩罚措施需与过错程度匹配,例如首次违规可采取社区服务,重复违规则需要限制特权。

在这个充满不确定性的成长季节,晚归问题就像一面多棱镜,折射出家庭教育的复杂度,它考验着我们如何在约束与自由之间找到动态平衡,如何在担忧与信任之间架设沟通桥梁,每个深夜等待的灯火,都应该是照亮归途的温暖,而非灼伤亲情的烈焰。

当我们学会用成长的眼光看待问题,晚归就不再是叛逆的符号,而成为培养责任感的契机,正如德国教育学家福禄贝尔所说:"教育就像等待一朵花的绽放,既要提供生长的土壤,也要尊重开放的时节。"在这个过程中,父母最需要修炼的功课,或许就是如何将担忧转化为智慧,把约束升华为守护。