教室里第三排的座位总是空着,那是小宇的位置,这个12岁的男孩已经连续两周拒绝上学,母亲在咨询室里哽咽着说:"班主任当着全班同学的面说他'烂泥扶不上墙',现在孩子听到'学校'两个字就发抖。"这样的案例并非孤例,据2022年中国青少年心理健康调查报告显示,34.6%的中小学生曾因师生关系问题产生厌学情绪,当孩子遭遇教师的不公平对待,家长需要以理性且智慧的方式化解这场教育危机。

理性认知:拆解"不待见"背后的真相 家长首先要避免情绪化反应,北京师范大学教育心理学教授李明阳指出:"80%的师生矛盾源于沟通错位而非主观恶意。"某重点中学班主任王老师分享了一个案例:她曾因多次提醒某个男生整理校服被误解为针对,直到家访时才发现孩子父母常年在外,校服是唯一能引起老师关注的方式。

建议家长采取"三维观察法":连续记录两周内具体事件(时间、地点、言行)、观察孩子的日常状态变化、收集其他同学的客观反馈,某次家长座谈会上,张女士通过这种方式发现,孩子口中的"老师总挑刺"实则是新班主任对课堂纪律的严格要求。

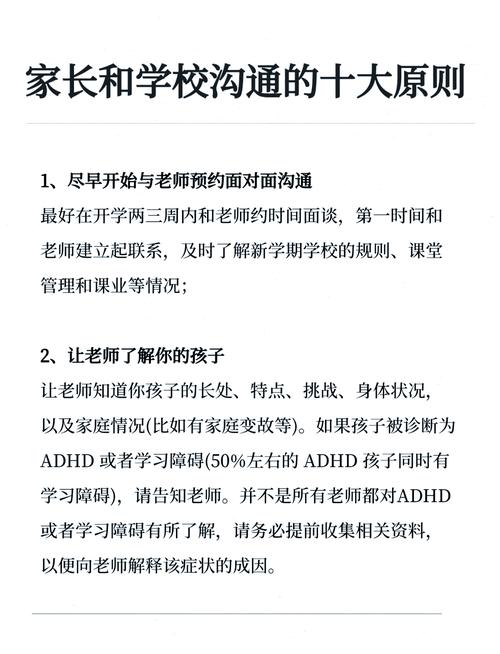

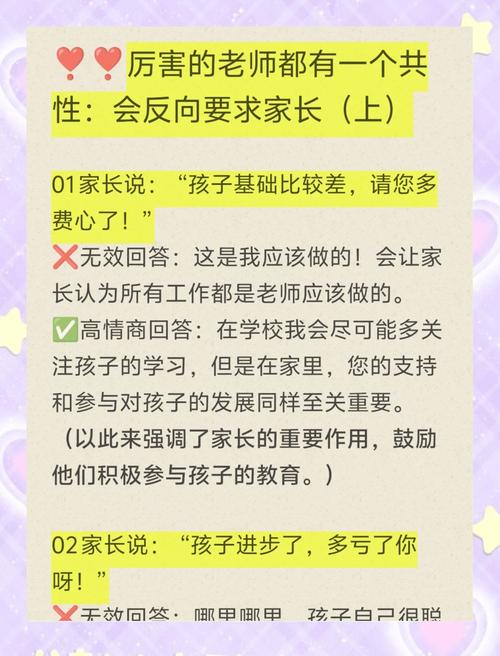

智慧沟通:搭建家校合作的桥梁 与教师沟通时要遵循"三明治法则":先肯定教师工作("感谢您对班级的付出"),再陈述客观事实("最近孩子作业本上有五次未批改"),最后表达合作意愿("我们可以怎样配合改进"),海淀区某重点小学的年级组长建议:"选择教师工作相对轻松的周四下午,以'请教教育方法'为切入点,往往能获得更好的沟通效果。"

当沟通陷入僵局时,家长要善用学校资源,广州某中学家长委员会总结出"三级介入法":先与科任教师沟通,再寻求年级主任协助,最后通过书面形式向德育处反映,重要的是始终保持"就事论事"的态度,避免人身攻击。

心理建设:培养孩子的抗挫折能力 上海儿童心理研究所的实验表明,经过抗压训练的孩子,面对负面评价时心理波动降低57%,家长可以通过情景模拟游戏,教孩子区分"事实"与"评价",例如当教师说"这道题都不会"时,引导孩子转化为"我需要加强这个知识点"。

建议建立"情绪急救箱":包括孩子擅长的技能清单、值得信赖的成人名单、自我肯定话术本,北京某心理咨询中心研发的"彩虹能量卡",通过颜色对应不同情绪调节方法,成功帮助数百名孩子走出师生关系阴影。

终极方案:构建多维支持系统 深圳某国际学校开创的"双导师制"值得借鉴,每个学生除了班主任还有一位生活导师,家长可以推动建立"家长互助联盟",定期邀请教育专家、往届家长分享经验,杭州某中学的"教师观察日志"项目,通过第三方督导客观记录师生互动,有效化解了多起误会。

法律永远是最后的保护伞,教育法第四章第四十二条明确规定:"教师应当尊重学生人格,不得侮辱歧视学生。"2023年南京某法院判决的教师言语侮辱案,为合理维权提供了司法范例,但诉讼应该是穷尽其他途径后的选择,重点在于通过法律咨询明确双方的权责边界。

在这场教育危机中,家长要扮演好"锚"的角色,既不能做冲动行事的"火药桶",也不能当一味忍让的"鸵鸟",北京四中资深教师陈立华提醒:"教育的本质是唤醒而不是较量,当家长用成长型思维看待冲突,很多问题会自然转化为教育契机。"

那个空了两个星期的座位,在家长与教师进行了三次建设性沟通后,终于等回了它的主人,班主任在班会上公开肯定了小宇的绘画天赋,而母亲则帮助孩子制定了分阶段学习计划,学期末的教室后墙,贴着小宇创作的"师生情"主题手抄报,这个曾经抗拒上学的孩子,如今成了班级的美术课代表。

处理师生矛盾的过程,本质上是帮助孩子认识真实社会的预演,当家长用智慧化解冲突,用爱心构筑屏障,孩子收获的不仅是问题的解决,更是一份受益终生的处世智慧,教育的真谛,永远在于教会孩子在风雨中挺拔,而不是替他们遮挡所有风雨。