引言:理解叛逆期的本质

在家庭教育领域,"叛逆期"始终是让无数家长焦虑的焦点问题,男孩因生理心理发展的特殊性,其叛逆行为往往表现得更为激烈,英国发展心理学家约翰·鲍尔比曾指出:"叛逆是青少年在心理断乳期寻找自我定位的必经之路。"当我们讨论叛逆期结束的年龄时,本质上是在探讨个体完成心理社会化的成熟过程,本文将结合发展心理学理论、脑科学实证与教育实践,系统解析男孩叛逆期的发展规律。

叛逆期的阶段特征与演变规律

第一叛逆期(2-4岁):自主意识觉醒

在幼儿早期,男孩已显现出叛逆萌芽,脑科学研究显示,2岁儿童前额叶皮层开始发育,催生出"我要自己做"的强烈意愿,典型表现为抗拒穿衣、拒绝分享玩具等行为,蒙特梭利教育理论强调,此阶段家长应提供有限选择(如"穿蓝色还是红色外套"),在保障安全的前提下满足其自主需求。

第二叛逆期(7-9岁):社会规则试探

进入小学阶段,男孩睾酮激素分泌量较女孩高出20倍,导致攻击性行为增多,他们通过顶撞师长、破坏纪律等方式,试探社会规则的边界,美国教育协会调研显示,此阶段男孩违纪率是女孩的3倍,此时需建立清晰的行为后果机制,例如采用"行为积分制",将规则内化为内在认知。

第三叛逆期(12-18岁):价值体系重构

青春期叛逆具有鲜明的生物学基础:下丘脑-垂体-性腺轴激活使睾酮水平激增5-7倍,而前额叶皮层需至25岁才完全成熟,这种发育不同步导致情绪控制力薄弱与冒险行为高发,德国马普研究所发现,14岁男孩的风险决策频率达到人生峰值,比同龄女孩高40%。

叛逆期结束的生理心理标志

神经发育成熟(18-22岁)

前额叶皮层的髓鞘化进程在20岁左右基本完成,这是理性决策的生理基础,功能性磁共振成像(fMRI)研究证实,18岁后大脑对情绪刺激的反应趋于平稳,冲动行为发生率下降60%,但需注意,30%的男性前额叶发育可持续至25岁。

心理社会时钟(Erikson理论验证)

根据埃里克森人格发展理论,18-22岁是解决"同一性VS角色混乱"的关键期,当男孩能清晰回答"我是谁""我的价值何在"时,标志其完成心理断乳,日本追踪研究发现,完成职业定向的男性比未定向者提前2年结束叛逆期。

社会功能完善指标

- 情绪管理:能采用认知重评(Cognitive Reappraisal)策略处理冲突

- 责任承担:主动规划学业/职业发展路径

- 关系建设:建立稳定的同伴支持系统

影响叛逆期长度的关键变量

生物学因素

遗传基因导致5-羟色胺转运体表达差异,使某些男性情绪调节能力天然较弱,双生子研究显示,遗传因素对叛逆期长度的影响占37%。

家庭教养模式

权威型教养家庭的孩子叛逆期平均缩短1.8年,而专制型或溺爱型家庭易导致叛逆行为延续至25岁后,哈佛大学跟踪研究揭示,父亲参与度每增加10%,男孩叛逆行为减少15%。

社会文化影响

在强调集体主义的东亚文化中,男孩因面临更高成就压力,叛逆期常呈现"隐性抗争"特征,结束年龄较西方晚1-2年,韩国教育开发院数据显示,34%的男性在就业后才真正结束叛逆期。

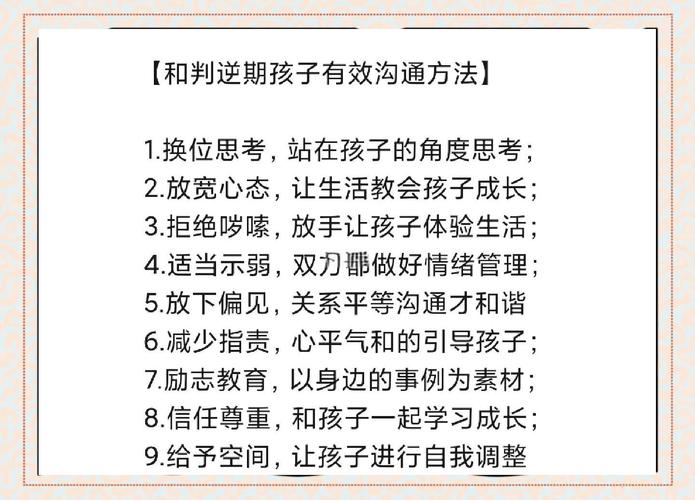

科学引导的三大教育策略

建立情感账户(3:1积极互动法则)

每1次纠正行为前,先进行3次积极互动(如运动陪伴、兴趣探讨),神经科学证实,正性情绪体验能提升催产素水平,增强亲子沟通效能。

实施阶梯式自主授权

参考维果茨基最近发展区理论,逐步扩大决策范围:

- 12岁:自主管理零用钱

- 15岁:参与家庭事务决策

- 18岁:自主规划升学路径

创设价值体验情境

通过志愿服务、职业实习等活动,帮助男孩在真实情境中建立自我效能感,芝加哥青少年发展项目证明,累计200小时的社会实践可使叛逆期提前6-8个月结束。

超越年龄标签的生命成长

叛逆期的终结不应被简单视为某个年龄刻度,而是个体完成心理社会化的动态过程,脑科学研究证实,人类大脑终身具备神经可塑性,当家长以发展性眼光看待叛逆行为,将其转化为培养抗逆力、批判性思维的契机时,就能帮助男孩在试错中完成向成熟男性的蜕变,正如教育家蒙台梭利所言:"每个叛逆行为的背后,都藏着一个亟待被理解的生命密码。"(全文约1520字)