青春期孩子的房门永远紧闭,初中生开始用"不用你管"作为口头禅,小学生突然拒绝参加兴趣班——这些现象正在成为现代家庭教育中普遍存在的困扰,在传统认知中,"叛逆"常被贴上负面标签,但当我们深入观察会发现,这些看似对抗的行为实则是生命个体走向独立的必经之路,当代青少年心理发展研究显示,超过78%的家长对孩子的叛逆行为存在误判,这种认知偏差往往导致亲子关系陷入僵局。

叛逆行为的真实面孔

学龄前儿童的叛逆往往以情绪爆发为特征,他们会突然打翻积木、拒绝分享玩具,甚至出现攻击性行为,这种看似任性的举动实则是自我意识萌芽的外显,当孩子发现自己的意志与外界产生冲突时,尚未成熟的表达能力迫使他们选择最直接的宣泄方式,心理学实验显示,3-5岁儿童每天平均发生7次左右的行为对抗,这是建立心理边界的重要过程。

小学阶段的叛逆更具策略性,孩子们开始掌握"选择性失聪"、"拖延战术"等技巧,某重点小学班主任记录到,四年级学生中有62%会故意将作业本落在学校,这种看似粗心的行为本质上是试探规则边界的试探,他们开始发展出更复杂的心理防御机制,用消极抵抗代替直接对抗,这种转变标志着认知能力的飞跃。

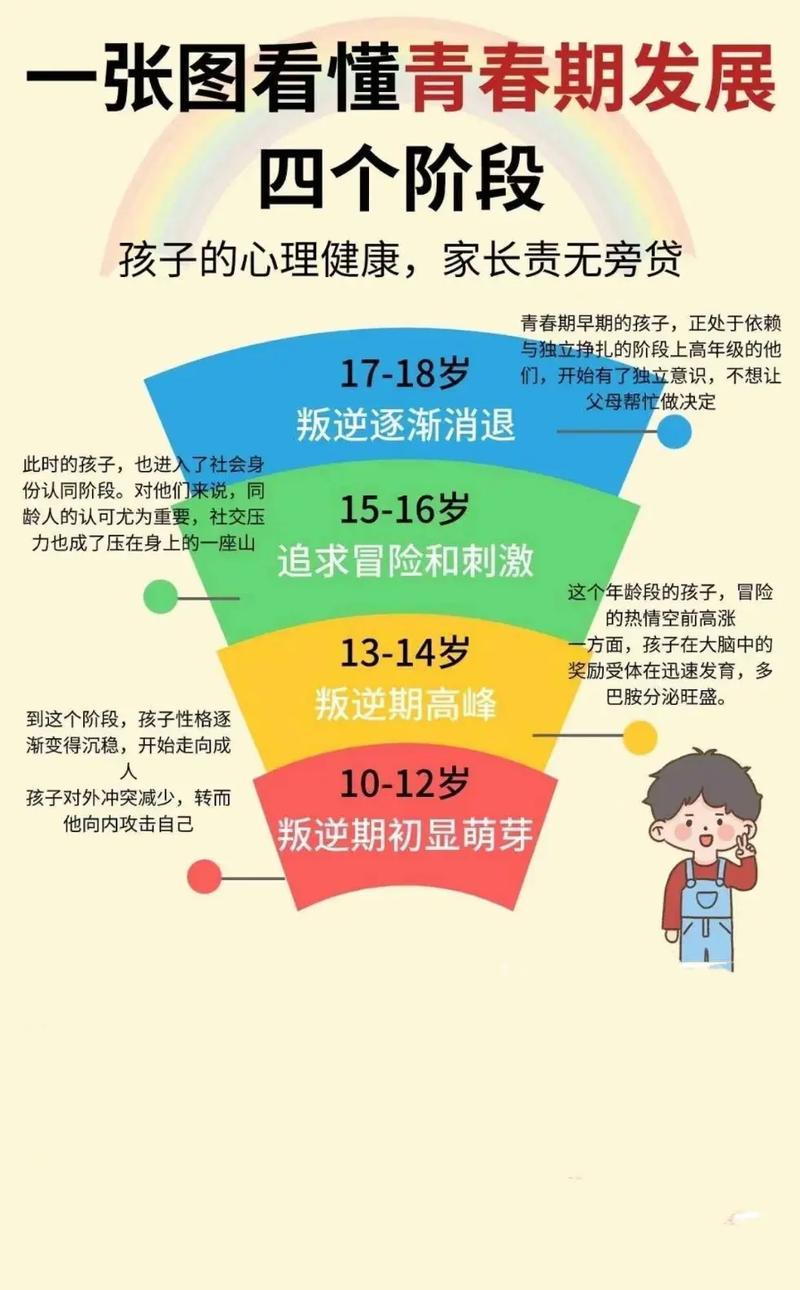

青春期的叛逆则呈现出明显的矛盾性特征,某心理咨询机构的统计显示,14-16岁青少年中,85%会同时表现出渴望独立与依赖父母的矛盾心理,典型现象包括:锁门独处却期待父母主动沟通,批判社会规则又害怕突破底线,追求个性表达却在群体中趋同,这种心理震荡恰恰是人格整合的关键期。

行为背后的成长密码

大脑前额叶皮质的发育滞后于边缘系统,导致青少年情绪调控能力与冒险冲动形成剪刀差,神经科学研究证实,12-18岁期间,多巴胺分泌水平比成人高20%,这种生理特性解释了为什么青少年更倾向寻求刺激体验,某校心理教师发现,那些在课堂上接话茬的学生,在创意写作中往往表现出更强的想象力。

家庭教育方式与叛逆强度存在显著相关性,权威型家庭中孩子出现极端叛逆的概率仅为12%,而溺爱型和忽视型家庭分别达到37%和49%,典型案例显示,控制欲过强的母亲培养出的女儿,在16岁时用自残行为表达反抗;而长期缺席的父亲,则会让儿子通过违规驾驶摩托车来获取关注。

数字化时代重塑了青少年的社交模式,网络亚文化正在成为新的叛逆载体,某中学调查发现,83%的学生通过游戏术语、网络暗语构建私密交流空间,这种语言隔离既是身份认同的标记,也是对抗成人世界的话语策略,短视频平台上的挑战行为模仿,则反映了青少年在虚拟与现实之间的认知错位。

从对抗到对话的转化之道

建立信任需要遵循"3S原则":看见(See)、暂停(Stop)、支持(Support),当孩子出现对抗行为时,家长首先要停止说教,用"我注意到你最近..."开启对话,某家庭教育实验表明,采用非暴力沟通方式的家庭,亲子冲突解决效率提升40%,关键是要让孩子感受到被理解而非被评判。

沟通方式的革新包括三个维度:时空维度上选择散步、驾车等非对峙场景;语言维度上多用"我们"代替"你";内容维度上从具体事件延伸到情感需求,一位成功改善亲子关系的父亲分享,将质问"为什么不及格"改为"这次考试让你很难过吧",使孩子主动倾诉学习困境。

规则重建需要把握"弹性边界"原则,与12岁孩子制定手机使用协议时,可以设置"周末游戏时间自主安排,但需保证睡眠"的灵活条款,某教育机构跟踪研究发现,参与规则制定的青少年,违规率比被动接受者低65%,关键是通过协商让孩子成为规则的共建者而非服从者。

站在生命发展的长河中观察,叛逆不是需要消灭的洪水猛兽,而是成长能量的喷发形式,德国教育家福禄贝尔曾说:"教育是助长,而非塑造。"当我们放下"矫正"的执念,转用发现的眼光看待那些对抗行为,就能在棱角中看见个性的闪光,在冲突里发现成长的契机,这需要教育者具备解码行为的智慧,更需要等待花开的耐心,每个叛逆瞬间都在诉说未被听见的生命诉求,理解这些诉求的过程,正是教育发挥魔力的时刻。