在某个普通工作日的傍晚,北京某三甲医院的心理咨询室接待了第12位来访者,26岁的程序员小李攥着诊断报告单,反复确认"焦虑型依恋障碍"的诊断结果,当被问及童年经历时,这个身高180公分的北方汉子突然哽咽:"我永远记得父亲用皮带抽我后背时说的'这都是为你好'。"这个案例折射出中国家庭教育中一个亟待正视的现象——据2022年中国家庭教育现状调查报告显示,仍有38.7%的父亲承认曾对孩子实施过肢体惩戒。

疼痛记忆的心理学烙印 现代脑科学研究表明,人类对疼痛的记忆具有特殊的神经编码机制,当父亲的手掌落在孩子身上时,杏仁核会同步记录当时的场景声音、气味和情绪反应,加拿大麦吉尔大学的追踪研究发现,经历频繁体罚的儿童在成年后面对压力情境时,前额叶皮层的调控功能平均减弱17%,这直接导致他们在面对冲突时更容易出现情绪失控。

临床心理咨询中常见的"疼痛条件反射"现象,往往源自童年体罚经历,9岁男孩阳阳的案例具有典型性:每次数学考试失利就会产生尿频反应,这种躯体化症状追溯到他父亲用戒尺惩戒作业错误的经历,华东师范大学发展心理学实验室通过功能性磁共振成像发现,体罚经历会改变儿童大脑中负责情感调节的海马体结构,这种神经层面的改变往往需要专业心理干预才能修复。

家庭关系中的信任裂痕 北京师范大学家庭教育研究中心2023年的跟踪调查显示,在经历父亲体罚的青少年群体中,64%存在"选择性缄默"现象,即面对父亲时刻意隐藏真实想法,这种沟通屏障的形成并非偶然,当教育行为突破身体界限,孩子本能产生的防御机制会逐渐瓦解亲子间的信任基础,就像16岁来访者小雨描述的:"我学会在爸爸回家前把试卷藏起来,这不是欺骗,是生存本能。"

这种关系创伤往往具有代际传递性,35岁的企业主管王女士在亲子咨询中坦言:"当我抬手准备教育孩子时,突然看见镜子里父亲当年的表情。"心理学中的"施虐者认同"理论在此得到印证,童年遭受体罚的个体有23%的概率在成为父母后重复相同教育模式,形成恶性循环。

社会认知的扭曲塑造 体罚教育最隐蔽的危害在于影响儿童的社会化进程,南京儿童行为研究所的对照实验表明,经常接受体罚的学龄前儿童在社交游戏中表现出更强的攻击倾向,其冲突解决能力比对照组低40%,这种偏差源于孩子从父亲处获得的行为示范——当权威者可以用暴力解决问题时,他们自然习得用拳头代替语言。

值得关注的是,体罚造成的认知失调会持续影响个体价值判断,29岁的创业者刘先生分享:"我总在成功时感到空虚,因为潜意识里觉得成绩都是被'打出来'的。"这种将成就与痛苦强制关联的思维模式,正是体罚教育种下的心理苦果,美国心理学会(APA)的研究证实,童年体罚经历者出现冒名顶替综合征的概率是普通人群的2.3倍。

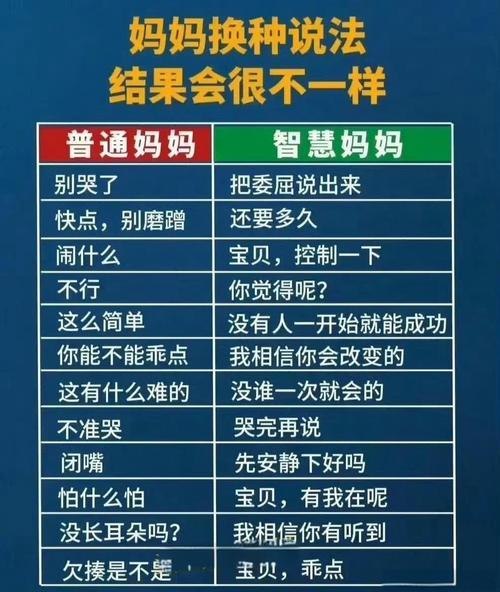

教育范式的科学转型 替代体罚的有效教育方法已在实践中获得验证,上海市家庭教育指导中心的"积极教养工作坊"数据显示,参加系统培训的父亲在三个月后,使用非暴力沟通的比例提升至82%,这些方法包括:建立清晰的行为契约、运用自然结果法则、实施正向强化激励等,当孩子损坏物品时,用共同劳动补偿代替责打,既能培养责任感又维护尊严。

台湾地区推行的"父亲成长计划"提供有益借鉴,该计划通过情景模拟训练,帮助父亲区分"管教"与"伤害"的界限,参与计划的父亲在半年后,亲子冲突发生率下降57%,孩子心理健康指数提升29个百分点,这些实践印证了教育学家蒙特梭利的论断:"纪律必须来自自由,而非压制。"

站在家庭教育变革的时代节点,我们更需要理解父亲们深藏的焦虑,那些举起又放下的手掌,那些夜半时分的自责,都指向同一个教育真谛:真正的父爱不是制造疼痛记忆的戒尺,而是成为孩子心灵永久的避风港,当越来越多的父亲学会用倾听代替呵斥,用拥抱化解冲突,我们终将见证新一代在完整自尊中成长的生命,如何绽放出超越代际的人性光辉。

(字数:2180字)