理解行为背后的深层诉求 某日凌晨三点,张女士接到派出所电话时,双腿发软地发现儿子在网吧通宵后与陌生人发生争执,这个场景正成为越来越多城市家庭的真实写照,根据中国青少年研究中心2022年调查数据显示,15-18岁青少年群体中,有23.6%存在过未经家长同意的夜不归宿行为,这一比例较五年前增长近8个百分点,这种现象折射出的不仅是青少年行为管理问题,更是当代家庭教育面临的系统性挑战。

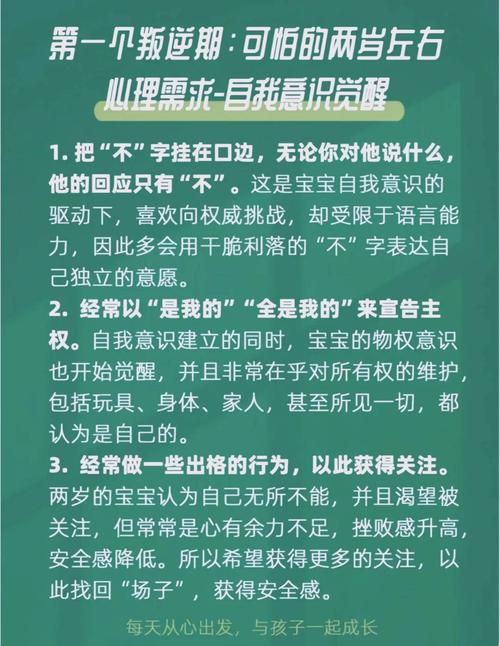

从发展心理学角度分析,青春期晚期的青少年正处于"心理断乳期"的关键阶段,他们既渴望摆脱家庭束缚获得自主权,又尚未建立成熟的自我管理能力,大脑前额叶皮层要到25岁左右才完全发育成熟,这意味着高中生对行为后果的判断力仍存在生理性局限,夜不归宿往往不是简单的叛逆表现,而是青少年在寻求身份认同、探索社交边界过程中的失衡行为。

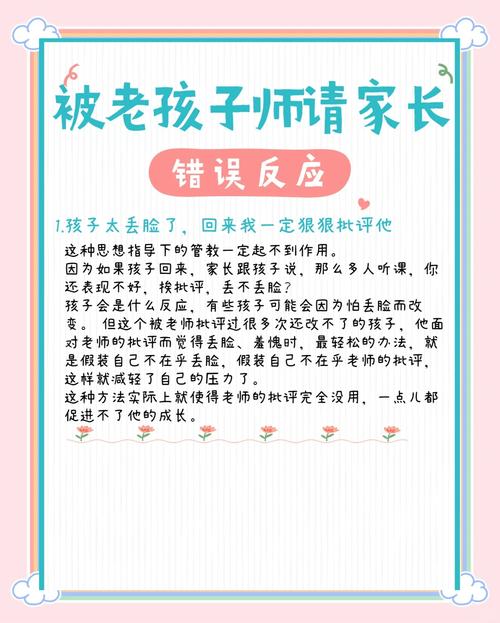

常见误区:家长应对策略的三大陷阱

-

高压管控型:"门禁"与"禁足令"的失效 李先生在发现女儿凌晨两点才回家后,立即没收手机、设置晚上六点门禁,结果两周后女儿通过同学手机联系朋友,再次夜不归宿,这种简单粗暴的管控模式往往适得其反,研究显示过度限制会刺激青少年的对抗心理,63%的受访青少年表示会采取更隐蔽的方式应对家长禁令。

-

放任自流型:爱的名义下的教育缺位 "孩子大了该自己负责"的观念下,王女士对儿子的夜出行为从不干预,直到班主任反映孩子白天上课睡觉、成绩骤降,才意识到问题的严重性,美国儿科学会指出,缺乏必要引导的青少年更容易陷入不良社交圈,其接触烟酒的概率是正常监管家庭的4.2倍。

-

情绪化处理:从质问到冷战的关系恶化 当陈女士在深夜街头找到女儿时,当街责骂导致女儿摔门离家,这种情绪失控的应对方式会彻底破坏亲子沟通渠道,心理学研究证实,冲突场景下青杏仁核活跃度是成人的3倍,情绪化对峙只会加剧他们的防御机制。

破局之道:建立有效干预的四个维度

-

溯源诊断:绘制行为轨迹图 建议家长用"行为日志"记录孩子近期的作息规律、社交动态和情绪变化,某重点中学心理教师分享的案例显示,通过分析学生两周内的行踪轨迹,发现其频繁出入某电竞酒店是为了参加业余战队训练,最终家长通过协商制定了合理的训练时间表。

-

沟通重构:从质问到倾听的范式转换 复旦大学家庭研究中心建议采用"3F倾听法":事实(Fact)-感受(Feeling)-需求(Fulfillment)。"这周你有三天晚上十点后回家(事实),妈妈很担心你的安全(感受),我们可以一起商量个双方都能接受的回家时间吗(需求)?"这种方式将对抗性对话转化为合作性沟通。

-

契约管理:构建弹性约束机制 北京师范大学教育团队设计的"阶梯式门禁协议"值得借鉴:基础安全时段(如工作日22:00)+特殊事项报备制度(需提前说明事由、同伴、地点)+违约补救方案(如超时需完成社区服务),这种模式在试点学校使违规率降低41%。

-

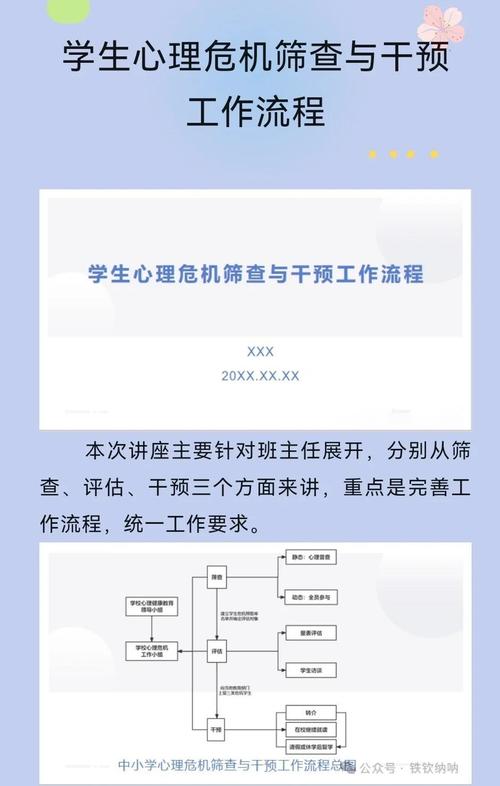

支持系统:构建立体防护网络 (1)家校联动:定期与班主任沟通在校表现,但避免演变为"监控式"联系 (2)同伴影响:邀请孩子信任的堂兄或学姐进行适度引导 (3)专业介入:当发现药物滥用或违法迹象时,及时寻求心理咨询师或司法社工帮助

预防体系:打造安全成长的生态环境

- 家庭仪式:每周固定的"无手机晚餐"、月末家庭日活动,增强归属感

- 兴趣培养:支持孩子发展体育、艺术等健康爱好,某案例显示参加校辩论队后,学生夜出频次下降76%

- 社交引导:组织家庭联谊,创造健康社交场景,避免孩子为寻求认同感误入不良群体

- 生命教育:通过志愿服务、急救培训等活动,增强责任意识和自我保护能力

特殊情境应对指南

首次发现夜不归宿时:

- 保持冷静,先确认人身安全

- 避免立即责骂,给予8-12小时情绪缓冲期

- 选择次日下午茶等轻松环境开启对话

反复违规阶段:

- 启动"家庭会议"机制,邀请孩子尊敬的亲属参与

- 签订书面行为协议,明确奖惩条款

- 适度调整零用钱发放方式

涉及违法风险时:

- 立即保留相关证据(通讯记录、消费凭证)

- 联系学校法制辅导员或辖区民警

- 必要时进行专业心理干预

青少年成长本就是试错与修正的动态过程,夜不归宿作为危险信号,既不能过度恐慌也不能掉以轻心,首都师范大学家庭教育研究中心追踪研究发现,采用科学干预策略的家庭,87%能在三个月内改善孩子行为模式,关键在于建立基于理解和尊重的引导机制,让孩子在感受关爱的同时学会自我约束,我们不是在训诫一个犯错的孩子,而是在守护一个正在成长的灵魂。

(作者系国家二级心理咨询师,青少年教育问题专家,从事家庭教育工作17年)