家庭情感教育的异化现象 在中国式家庭教育中,存在着两个极端化的情感培养误区,其一是过度保护型养育模式,数据显示有68%的城市家庭存在代际养育过度介入现象,祖父母与父母共同构筑的"安全壁垒",使儿童长期处于需求被即时满足的状态,这种养育方式直接导致儿童延迟满足能力发育迟缓,北京师范大学2022年研究显示,过度保护家庭儿童的共情指数比正常家庭低37%。

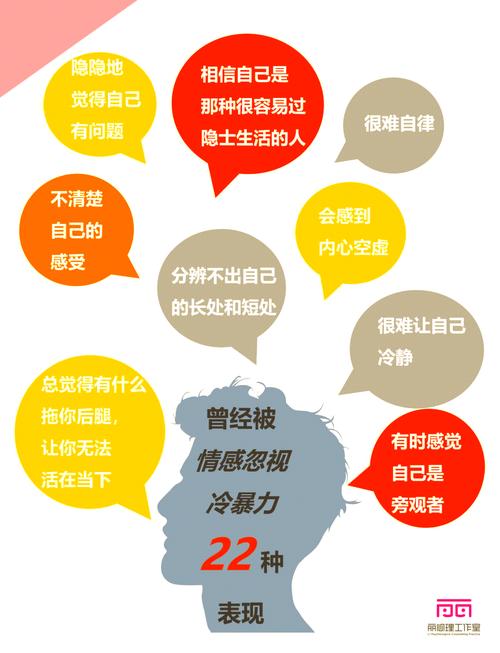

另一个极端是物质补偿型养育,中国家庭教育学会调查表明,76%的双职工家庭采用物质奖励替代情感陪伴,当孩子的情感需求被转化为玩具、电子产品和零用钱时,他们逐渐形成"交易型"人际关系认知,这种异化的情感互动模式,使得儿童在社交中习惯性计算得失,难以建立真诚的情感联结。

更为严峻的是家长自身的情感示范缺失,上海精神卫生中心跟踪研究发现,47%的家长在孩子面前表现出明显的功利性社交行为,当儿童目睹父母对弱势群体的冷漠态度,或亲历家庭成员间的利益争执,其道德判断标准会产生根本性偏移,这种示范效应在儿童9-12岁价值观形成关键期影响尤为显著。

学校教育系统的结构性失衡 当前教育体系存在严重的评价标准偏颇,全国教育质量监测数据显示,中小学德育课程实际执行率不足课程标准的42%,当升学率成为绝对指挥棒,情感教育往往沦为教案中的装饰性条目,这种价值导向使教师不得不将主要精力投向知识传授,无暇关注学生的情感发展需求。

校园人际关系正在经历功利化转型,某重点中学的跟踪调查显示,65%的中学生将同学关系定位为"竞争对手",在持续性的排名竞争压力下,青少年过早形成社会达尔文主义认知,将他人视为需要超越的对象而非合作者,这种扭曲的竞争意识直接削弱了青少年的同理心发育。

教师群体的情感教育能力缺失同样不容忽视,教育部教师发展中心2023年调研表明,仅有29%的教师接受过系统的情感教育培圳,当教育者自身缺乏情感引导的专业技能,面对学生的情感困惑时往往采取简单说教或回避态度,错失最佳教育时机。

社会环境的解构性冲击 数字化生存正在重塑青少年的情感认知模式,中国互联网络信息中心数据显示,12岁以下儿童日均触网时间达3.2小时,虚拟社交中即时反馈、量化点赞的互动方式,导致青少年对现实人际交往的延时性和复杂性产生认知障碍,某临床心理机构统计,具有"社交媒体情感认知依赖"的青少年就诊量三年增长400%。

消费主义文化对儿童价值观的侵蚀呈现低龄化趋势,针对少儿群体的广告中,83%包含物质至上的诱导性内容,当"拥有即幸福"的观念通过各类媒介反复强化,青少年逐渐形成将人物化的认知倾向,这种价值取向直接导致其在人际交往中注重外在条件而忽视情感价值。

社会信任危机产生的代际传递效应尤为值得警惕,中国人民大学社会心理研究所研究发现,61%的青少年表示"不轻易相信他人",当成人世界普遍存在的关系焦虑传导至儿童群体,会直接抑制其情感投入意愿,形成自我保护性的情感隔离机制。

神经心理学的深层发生机制 从认知发展理论解析,皮亚杰提出的"去自我中心化"过程在当代儿童中出现普遍延迟,正常应在7-11岁完成的社会认知转型,因缺乏必要的情感互动训练而受阻,功能性磁共振成像研究显示,长期沉浸虚拟世界的青少年,其前额叶皮层社会认知功能区的激活阈值显著提高。

镜像神经元系统的发育异常提供了生理学解释,浙江大学脑科学实验室发现,电子屏幕暴露时间与镜像神经元活跃度呈负相关,当儿童观察他人情感表达时,其神经共鸣反应强度仅为正常儿童的58%,这种生理性共情能力缺陷,直接导致情感理解障碍。

慢性压力对情感能力的损伤机制已得到证实,持续性的学业竞争压力使儿童皮质醇水平长期偏高,这会抑制海马体发育并削弱情绪调节能力,北京儿童医院临床数据显示,高压力组儿童的移情测试得分比对照组低41%。

教育生态的重构路径 破解这一困局需要建立"三维情感教育体系":在家庭场域重建情感互动仪式,通过固定时段的情感分享、协作劳动等活动激活亲情联结;在学校层面开发情感素养课程,将共情训练纳入日常教学;在社会维度构建儿童友好型社区,创造真实的情感实践场域。

教育者需要理解,儿童的情感冷漠本质上是适应环境的生存策略,当我们指责孩子的自私时,更应该反思成人世界提供了怎样的成长样本,只有重建充满温度的教育生态,才能唤醒被冰封的情感潜能,培育出真正具有人性温度的下一代。