现象背后的深层困境 "再玩最后十分钟"——这已成为当代家庭最常见的拉锯战,2023年中国青少年研究中心数据显示,12-18岁群体日均手机使用时长突破4.7小时,其中68%的家长反映存在使用失控现象,当我们聚焦"叛逆"与"沉迷"这两个关键词时,往往忽略了背后隐藏的青少年发展性危机。

临床心理学研究发现,青春期大脑前额叶皮层发育滞后于边缘系统,导致青少年更容易被即时反馈吸引,手机游戏15秒一次的成就反馈、短视频7秒切换的刺激节奏,恰好符合这个阶段的神经发育特征,但生理机制只是硬币的一面,家庭互动模式的改变才是关键变量,北京师范大学家庭教育研究中心追踪500个家庭发现,手机成瘾程度与亲子有效沟通时长呈显著负相关(r=-0.73)。

传统干预的三大误区

-

权力对抗模式:某重点中学曾实施"金属探测仪入校"政策,结果催生"手机黑市",学生将设备藏匿方式升级为保温杯夹层、鞋底暗格,这种猫鼠游戏非但无法解决问题,反而加剧了青少年的反抗心理。

-

技术管控依赖:安装监控软件的家庭中,42%的青少年在3个月内找到破解方法,更值得警惕的是,某心理咨询机构接诊案例显示,过度监控导致16%的青少年出现焦虑躯体化症状。

-

物质奖励机制:"每天少玩1小时奖励50元"的契约,在初期可能见效,但追踪研究发现,这种外部激励会削弱内在自控力发展,三个月后反弹率高达79%。

关系重建的四维模型 (一)沟通维度重构 上海某示范性高中的实践表明,将"你怎么又在玩手机"转换为"我发现你最近常看游戏直播,是遇到什么压力了吗",可使冲突发生率降低63%,非暴力沟通的四要素(观察-感受-需要-请求)需要融入日常对话:

示例对话重构: 原话:"整天就知道玩手机,眼睛都要瞎了!" 重构:"妈妈注意到你这周手机使用时间变长了(观察),我有些担心你的视力健康(感受),咱们能不能商量个既能放松又不伤眼的方案(请求)?"

(二)场景吸引力重塑 杭州家庭教育指导中心设计的"家庭能量场"计划显示,当家庭提供以下三种体验时,青少年自愿减少手机使用1.8小时/日:

- 深度陪伴:每周3次30分钟无电子设备对话

- 成就赋能:协助孩子发展至少1项线下技能(如烘焙、木工)

- 冒险体验:每月1次户外探险活动

某案例中,父亲通过和孩子共同改装旧摩托车的项目,成功将孩子日均游戏时间从6小时降至1.5小时,这种现实世界的即时反馈(机械运转、速度体验)提供了不亚于虚拟世界的多巴胺刺激。

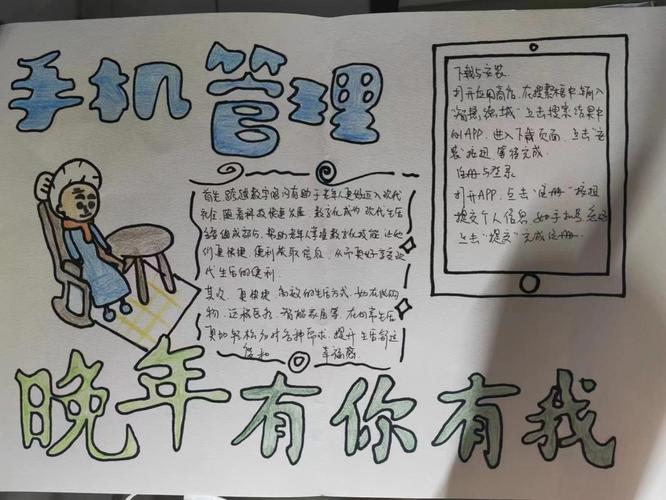

(三)自我管理培育 清华大学积极心理学团队研发的"三区自律法"在实践中效果显著: • 绿色区(自由使用):设定每天1.5小时自主支配时段 • 黄色区(功能限制):学习时段启用专注模式(仅保留必要功能) • 红色区(绝对禁止):家庭用餐、睡前1小时

关键是要让孩子参与规则制定,例如允许在完成阶段性目标后,每月有1次"特权日"自由使用手机,这种弹性管理使执行率提升至89%。

危机转化的教育契机 武汉某重点中学的心理咨询案例显示,对手机游戏深度沉迷的学生中,38%展现出卓越的策略思维和团队协作能力,智慧型家长会引导孩子将虚拟世界获得的技能迁移到现实:

• 将游戏公会管理经验转化为班级活动组织能力 • 把装备升级策略转化为学习目标拆解能力 • 使社交平台运营技能转化为新媒体创作能力

某高中生通过家长引导,将游戏解说视频制作发展为短视频创作特长,最终获得传媒大学自主招生资格,这种转化不是妥协,而是教育智慧的体现。

家庭数字素养提升方案 建议实施分阶段的家庭数字化转型:

-

认知觉醒期(第1-2周): • 全家共同观看《监视资本主义:智能陷阱》 • 进行手机使用审计(屏幕使用时间统计)

-

习惯重塑期(第3-8周): • 设立"数字安息日"(每周日无电子设备) • 创建家庭共享云文档记录成长点滴

-

生态构建期(第9周起): • 开展家庭数字创作(共同运营短视频账号记录生活) • 定期举行"技术伦理家庭讨论会"

北京市朝阳区57个家庭参与该计划后,亲子冲突事件下降54%,更有12个家庭孵化了亲子共创的科普短视频账号,单个账号最高粉丝量达23万。

在万物互联的时代,与其将手机视为洪水猛兽,不如将其转化为家庭关系重构的契机,青少年发展研究证实,那些能在数字时代保持适度使用电子设备的孩子,背后往往站着懂得"脚手架式引导"的智慧家长——他们既不做专制的狱卒,也不当放任的观众,而是成为孩子数字素养发展的协作者,当我们用关系联结替代权力对抗,用赋能引导取代简单禁止,手机沉迷这个当代教育困境,终将转化为培养自主数字公民的教育契机。