被误解的"小火山"

当5岁的萌萌第三次把积木砸向电视屏幕时,妈妈李女士终于崩溃了,这个曾经像天使般可爱的孩子,最近三个月频繁出现摔玩具、撕绘本、甚至用头撞墙的行为,在家长群里,类似的困惑此起彼伏:"这是心理疾病吗?""是不是该去看医生?""还是纯粹被惯坏了?"面对孩子失控的情绪风暴,家长们往往在焦虑与自责中左右为难,本文将带您穿透表象,探寻儿童情绪失控背后的心理机制。

情绪发展的必经之路

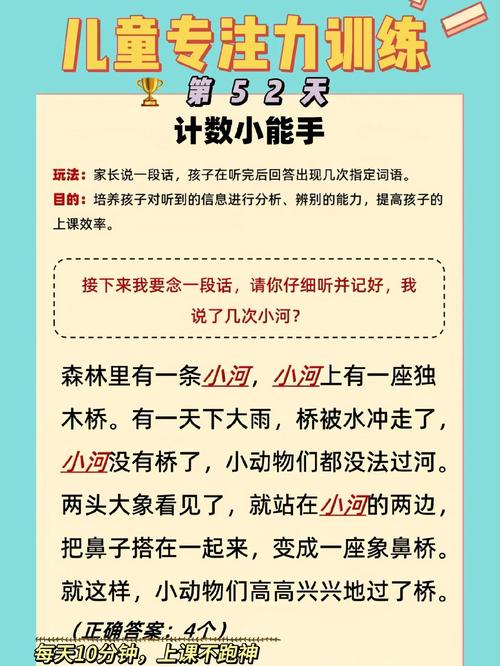

儿童心理学奠基人埃里克森指出,2-4岁是自主性发展的关键期,这个阶段的孩子开始建立自我意识,却缺乏情绪调控能力,神经科学研究显示,负责理性思考的前额叶皮层要到25岁左右才能发育成熟,这意味着幼儿的情绪中枢(杏仁核)常常处于"裸奔"状态。

典型发展轨迹中,3岁儿童平均每天发脾气4-5次,这种"情绪试错"其实是大脑在构建神经通路,就像学步期的踉跄,情绪失控也是成长的必修课,蒙特梭利教育法强调,此时孩子需要的是"有边界的自由",而非简单压制。

何时需要专业关注

当7岁的浩浩用美工刀划破所有校服时,班主任建议家长寻求心理咨询,专业人员通过ABC行为分析法(前因-行为-后果)发现,浩浩的破坏行为总是发生在父母争吵之后,这个案例揭示:异常行为往往是对家庭环境的无声抗议。

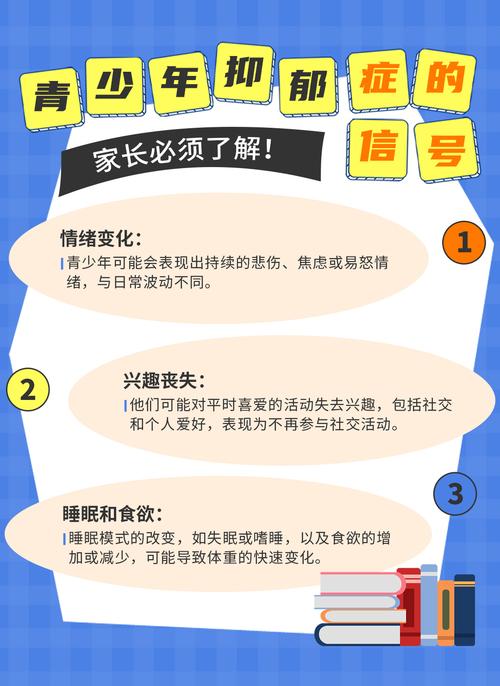

需要警惕的预警信号包括:持续6个月以上的频繁爆发(每周超过5次)、伴随自伤/他伤行为、影响社会功能(如拒绝上学)、出现退行现象(如已能自理却突然尿床),2019年《儿童发展研究》显示,约12%的学龄儿童存在需要干预的情绪障碍。

解码行为背后的心理语言

9岁的乐乐每次考试前都会撕作业本,心理咨询师发现这是完美主义焦虑的变形表达,儿童常用破坏行为传递无法言说的痛苦:被忽视的孩子可能通过砸东西获取关注,遭受校园霸凌的孩子往往将愤怒转嫁到物品上。

语言发展滞后的孩子更容易出现肢体表达,研究显示,5岁儿童中30%存在"述情障碍",即无法准确描述情绪,当孩子说"我恨你",实际可能在说"我需要你";摔玩具的行为,可能是对父母长期缺席的控诉。

家长的应对工具箱

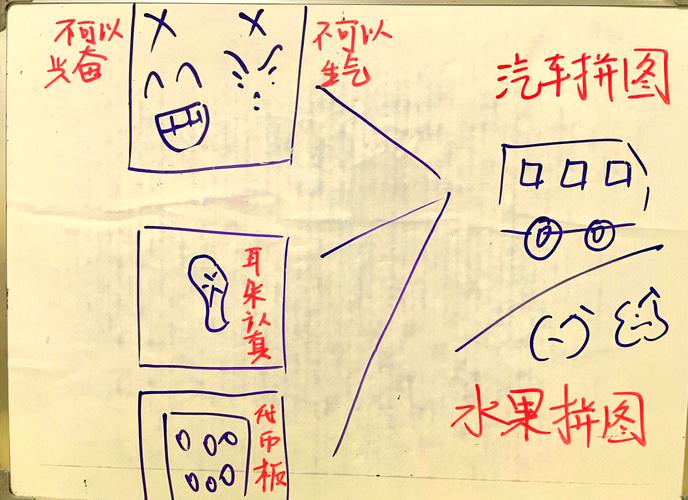

-

建立情绪天气预报:和孩子制作"情绪温度计",用颜色标注心情等级,当达到橙色预警时启动"安全岛"机制——设置铺满软垫的冷静角。

-

具象化训练法:把愤怒想象成红色气球,教会孩子用"吹气球"呼吸法(深吸4秒,屏息4秒,慢呼6秒)来管理情绪。

-

修复式沟通:等情绪平复后,用"当时你感到...因为...希望..."的句式复盘,切忌在风暴中说教,那就像在台风天擦玻璃。

-

家庭情绪体检:定期召开家庭会议,用"情绪扑克牌"游戏让每位成员匿名表达感受,记录"情绪晴雨表",发现家庭互动的潜在模式。

预防优于治疗

哈佛大学"儿童发展中心"追踪研究显示,稳定规律的生活节奏能降低47%的情绪问题,建议家庭建立"3-3-3"防护网:每天3次拥抱,每周3次共读,每月3次户外探险。

东京大学的脑成像实验证实,亲子烹饪比玩手机游戏更能激活前额叶,当孩子揉面团时,触觉刺激会促进血清素分泌,这种天然的抗焦虑激素,比任何说教都管用。

做情绪领航员

儿童心理专家戈特曼曾说:"每个情绪化的孩子,都是溺水的水手在挥舞手臂。"当我们放下"问题"的标签,就会看见那些破坏性行为背后,藏着未被理解的求助信号,培养情绪能力就像种树,需要阳光般的共情、土壤般的包容,以及修枝剪叶的智慧,我们不是在纠正错误,而是在培育一个正在学习驾驭情绪的小小人类。

(注:本文提及案例均已做隐私处理,关键数据引自《Developmental Psychology》《儿童发展研究》等权威期刊)