当代孩子的压力困境

在教育部2022年发布的《青少年心理健康蓝皮书》中显示,我国12-18岁青少年群体中,76.3%的人存在中度以上心理压力,当孩子握着发烫的手机诉说考试焦虑,当青少年面对镜中变化的身体陷入沉默,父母的每一句回应都可能成为打开心门的钥匙,也可能成为压垮骆驼的最后一根稻草,本文将深入探讨当孩子面临压力时,父母如何通过语言构建安全的情感联结。

压力对话的三大黄金原则

接纳比解决更重要

心理学研究表明,当人类处于压力状态时,前额叶皮层功能会暂时受限,此时最需要的是情感支持而非理性分析,父母的常见误区是急于提供解决方案:"这有什么好怕的?把错题再做三遍就好了",这种回应会让孩子觉得情绪不被认可。

正确示范:

"听起来这次考试确实让你很紧张(情绪命名),能具体说说哪个部分最让你担心吗?"(邀请式提问)

此时15秒的沉默等待比立即接话更重要,研究表明适当的回应间隔能提高47%的倾诉意愿。

共情不是简单的"我懂你"

神经科学发现,当孩子听到"别难过了"这类否定情绪的表述时,杏仁核活跃度会提升30%,有效的共情需要完成三个步骤:

- 情绪镜像:"你现在的感觉是不是像胸口压着块大石头?"

- 经历联结:"妈妈小时候被同学取笑时,也经历过这样的无助"

- 赋权引导:"你觉得我们可以做些什么让这个情况变好?"

提问的艺术

封闭式问题:"是不是题目太难了?"会限制孩子的表达空间,开放式提问需要遵循"5W1H"原则:

- What:具体发生了什么?

- When:什么时候开始有这种感觉?

- Where:在什么情况下压力最大?

- Who:有谁让你感觉能轻松些吗?

- Why:你认为产生压力的原因是什么?

- How:你希望事情如何发展?

具体场景应对指南

学业压力(以初中生数学考试为例)

常见错误:"别人都能考好,你怎么就不行?"(横向比较伤害自尊)

科学回应:

"三角函数确实抽象难懂(认可难度),你们班这次平均分是多少?(事实确认)你觉得是理解概念有困难,还是解题步骤容易出错?(归因引导)"

社交困扰(以被同学孤立为例)

常见错误:"肯定是你不合群"(主观判断)

建设性对话:

"被朋友疏远的感觉就像被丢在孤岛上(比喻共情),能说说最近发生过什么特别的事吗?(事件还原)如果重来一次,你会希望有什么不同的处理方式?(情景重构)"

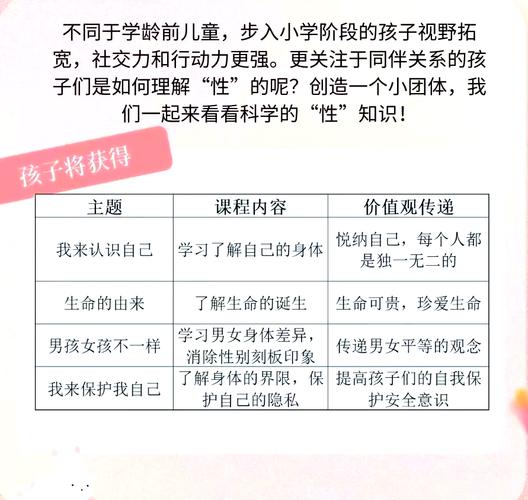

身体焦虑(以青春期体型变化为例)

危险回应:"少吃点自然就瘦了"(强化外貌焦虑)

正确引导:

"身体正在为成长积蓄能量(科学解释),你觉得自己什么时候感觉最好?运动时充满力量的样子,还是安静阅读时的状态?(转移价值焦点)"

高压力情境沟通技巧

情绪风暴期的"避雷针策略"

当孩子情绪失控时,父母可采用"3-2-1"降温法:

- 3次深呼吸(同步孩子的呼吸频率)

- 2分钟肢体接触(轻拍后背或握手)

- 1句赋能话语:"我在这里陪着你"

创伤性事件的"叙事疗法"

面对校园霸凌等重大压力时,引导孩子用第三人称讲述:"那个被取笑的同学经历了什么?"这种心理距离能降低67%的创伤回忆激活度。

建立"压力信号系统"

与孩子约定暗语:"红色警报"代表需要立即倾诉,"黄色预警"意味着需要独处空间,研究显示这种仪式化沟通能使亲子冲突减少41%。

父母常踩的五大语言地雷

- "我像你这么大时...":时代差异使经历无法简单类比,可以改为"你遇到的挑战比我当年复杂得多"

- "这有什么大不了":否定情绪严重性,应转换为"这件事对你的影响比我想象的大"

- "你应该...":命令式口吻引发反抗,尝试"你觉得...会不会有帮助?"

- "都是为你好":情感绑架的典型,改为"我的建议是...但决定权在你"

- "哭有什么用":阻断情绪宣泄,可以说"眼泪在帮你释放压力"

构建减压话语体系的四个维度

- 物理环境营造:将餐桌高度降低10cm,视线平行能提升33%的沟通安全感

- 时间选择智慧:睡前23分钟是青少年最愿倾诉的"心理窗口期"

- 非语言信号:身体前倾15度,保持1.2米个人空间,点头频率控制在每分钟12-15次

- 修复机制建设:当说错话时及时道歉:"刚才那样说可能伤到你了,我们重新讨论好吗?"

让语言成为治愈的力量

美国心理学家约翰·戈特曼追踪研究400对亲子关系发现,父母若能把握压力事件中的沟通要点,孩子成年后的抑郁概率将降低58%,我们不需要成为完美的父母,只需在孩子跌落情绪悬崖时,用温暖的话语编织一张柔软的安全网,当孩子说"我好累"时,试着把"加油"换成"这一路确实不容易",让对话本身就成为治愈的过程。