在超市收银台前,5岁的朵朵把货架上的糖果塞进口袋时,母亲王女士的手微微发抖,这个瞬间折射出无数家长共同的困惑:当孩子出现"拿别人东西"的行为,究竟该严厉惩罚还是温柔劝解?这个教育难题背后,暗藏着儿童心理发展的深层规律。

家长常见的三大教育误区

-

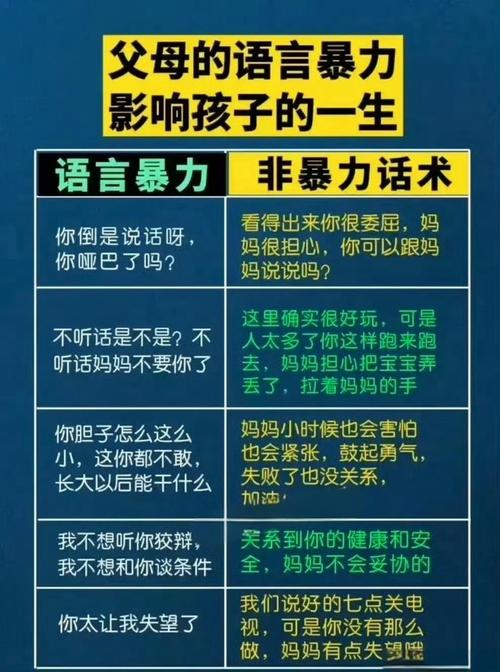

当众训斥的人格打击 "你这个小偷!"超市里的呵斥声让朵朵瞬间涨红了脸,这种公开的羞辱会让孩子产生"坏孩子"的自我认知,心理学家埃里克森指出,3-6岁儿童正处于主动性与内疚感的冲突阶段,过度的羞辱会固化负面人格标签。

-

物质惩罚的恶性循环 有些家长采用"以牙还牙"的方式,强行拿走孩子心爱的玩具作为惩罚,这种报复性手段反而会强化孩子对物品所有权的错误认知,形成"强者可以随意占有"的扭曲价值观。

-

过度解读的道德绑架 "这么小就偷东西,长大还得了?"这种灾难化联想会让孩子陷入持续焦虑,7岁以下儿童的"拿取"行为大多与物权概念不清有关,并不等同于成人世界的盗窃行为。

科学处理的四个关键步骤 第一步:按下情绪暂停键(处理期) 当发现孩子未经允许拿取物品时,家长首先要做的是深呼吸10秒钟,这个缓冲期能避免情绪化反应,同时观察孩子的肢体语言:紧握的拳头、躲闪的眼神往往透露出不安而非恶意。

第二步:展开动机探索对话(沟通期) 用开放性问题代替质问:"能告诉妈妈这个玩具是怎么来到你书包里的吗?"7岁男孩小杰在这样询问下,终于说出"同桌每天都能换新文具"的羡慕,这种动机挖掘往往能发现孩子未被满足的情感需求。

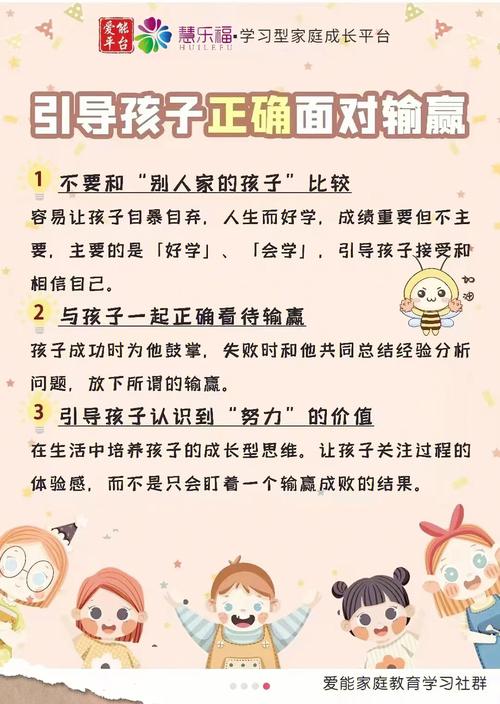

第三步:构建换位思考模型(教育期) 通过角色扮演游戏让孩子体验失去心爱之物的感受,比如家长可以拿走孩子最珍视的恐龙模型,引导其描述此刻心情,再类比他人丢失物品的感受,这种具象化体验比抽象说教有效3倍以上。

第四步:制定补偿修复方案(行动期) 与孩子共同商讨具体的补救措施:是当面归还并道歉?还是通过家务劳动赚取代币补偿?重要的是让孩子参与解决方案的制定,9岁的晨晨在弄坏同学手表后,通过帮妈妈整理旧书赚取赔偿金,这个过程让他真正理解了"责任"的含义。

分龄应对策略

-

3-5岁幼儿:建立物权概念的黄金期 这个阶段要着重区分"我的""你的""大家的",可以通过绘本《这是谁的?》进行情境教学,用贴姓名贴的方式强化物品归属意识,当孩子拿错物品时,只需平静告知:"这个蓝色水杯是乐乐的呢,你的黄色水杯在书包里。"

-

6-8岁儿童:培养同理心的关键期 此时孩子开始形成稳定的道德判断,要着重培养共情能力,可以设置"守护天使"游戏,让孩子负责保管家庭成员的特定物品,通过角色担当理解保管他人财物的重要性。

-

9岁以上少年:塑造责任感的转折期 对于这个年龄段的有意识拿取行为,需要建立清晰的后果认知体系,采用"行为结果日志",让孩子记录每次行为的直接后果和连带影响,同时引入社会真实案例讨论,帮助其建立法律底线意识。

重建信任的长期策略

-

设立"透明储物区" 在家中专设透明收纳盒,存放暂时保管的他人物品,培养"代为保管"的仪式感,每周末和孩子共同清点,及时归还学校失物招领处的物品。

-

启动"诚信积分计划" 将零用钱发放与诚信行为挂钩,设置"主动归还""诚实报告"等加分项,但要注意物质奖励不能超过精神鼓励,避免形成功利导向。

-

创建家庭道德讨论会 每月举行家庭会议,用情景卡牌游戏探讨道德困境,看到同学掉落的限量卡片该怎么做?"通过开放式讨论,让孩子在安全环境中形成价值判断。

当10岁的阳阳主动归还捡到的智能手表后,父亲没有简单夸奖"真是好孩子",而是具体肯定:"我看到你为了找失主查看了课表,这种负责任的态度特别宝贵。"这种指向具体行为的赞赏,正在悄然塑造着下一代的道德人格。

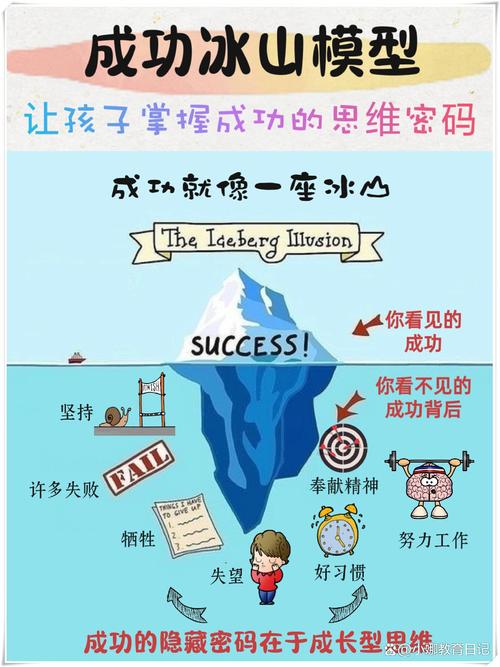

教育的本质不是杜绝错误,而是在修正行为的过程中培养完整人格,面对孩子拿取他人物品的行为,智慧的父母懂得将其转化为建立物权意识、培养同理心、塑造责任感的珍贵教育契机,当我们放下焦虑的放大镜,拿起理解的显微镜,终将在孩子看似偏差的行为里,发现成长的真实脉动。