"妈妈,我要把家里所有东西都砸碎!"五岁的阳阳因为拼图失败突然暴怒,抓起玩具就要往地上摔,年轻的母亲李女士站在满地狼藉的客厅里,眼神里交织着疲惫与困惑——这是本月第七次类似场景上演,这个在幼儿园被老师评价"聪明伶俐"的孩子,为什么在家会频繁爆发情绪危机?当代家庭教育中,类似场景正成为困扰无数家长的痛点。

儿童情绪失控的深层解码

-

大脑发育的生理真相 神经科学研究显示,儿童前额叶皮层(负责理性决策)需到25岁左右才完全成熟,这意味着5岁儿童的自我控制能力仅相当于成人的20%,他们如同驾驶着高性能跑车(发达的情绪中枢),却配备着不完善的刹车系统(未成熟的理性中枢),当杏仁核(情绪警报器)被激活时,孩子会瞬间陷入"战斗或逃跑"的原始反应模式。

-

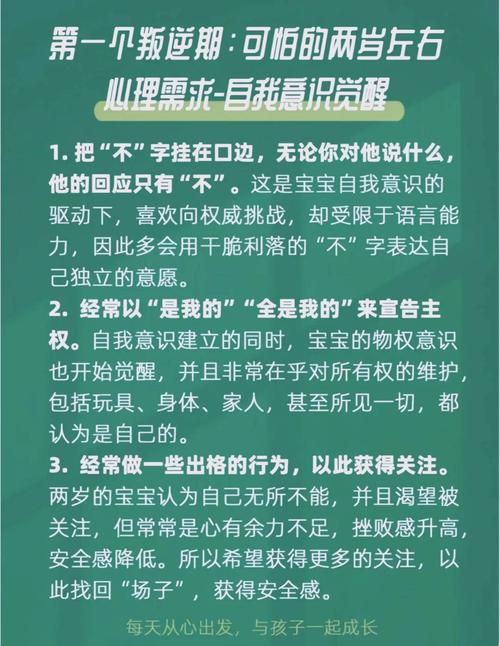

被误解的心理密码 儿童心理专家玛丽亚·蒙特梭利指出:"每个非常态行为背后,都藏着未被满足的心理需求。"暴躁可能是对自主权的呼唤——当3岁幼儿反复说"我自己来"却被代劳时;可能是安全感的缺失——二胎家庭中老大突然出现的攻击行为;或是能力受限的挫败感——怎么也系不上的鞋带成为压垮情绪的最后一根稻草。

-

环境因素的催化作用 英国剑桥大学追踪研究发现,屏幕时间超过日均2小时的儿童,情绪调节能力下降37%,声光刺激过载导致神经递质失衡,虚拟世界的即时反馈机制削弱现实生活中的耐心阈值,父母自身的情绪表达方式,正在通过镜像神经元系统被孩子全盘复制。

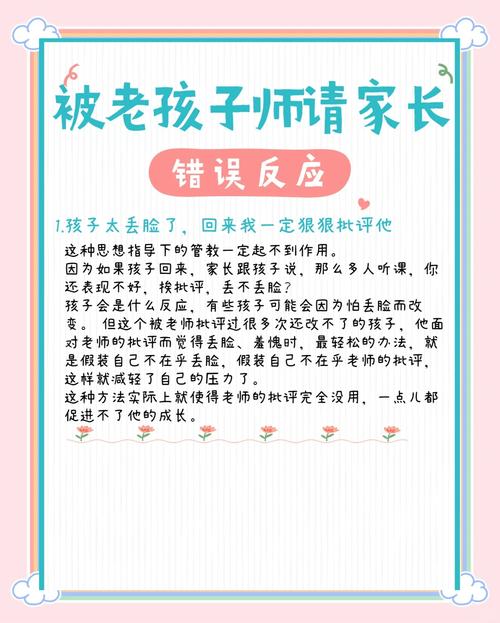

传统教育方式的三大误区

"以暴制暴"的权威镇压 "再闹就把你关进小黑屋!"这类威胁短期内看似有效,实则导致情绪压抑,大脑扫描显示,被粗暴制止的儿童,其海马体(记忆中枢)会永久记录恐惧体验,成年后焦虑症发病率提升4倍。

"冷处理"的情感隔离 部分家长推崇的"无视策略",可能造成二次伤害,发展心理学证实,持续10分钟以上的情绪忽视,会使儿童压力激素皮质醇水平异常升高,损害大脑神经元连接。

"即时满足"的溺爱妥协 为平息哭闹而无限让步,相当于给孩子安装"情绪勒索"的操作系统,加州大学实验证明,这类儿童在青少年期出现行为障碍的概率高达68%。

科学干预的黄金框架

-

即时应对五步法 (1)生理暂停:蹲下保持视线平齐,用平静语调说:"我们需要暂停一下。"此时可递给孩子压力球或解压玩具。 (2)情绪命名:"你现在感觉很生气,就像肚子里有火山要爆发对吗?"帮助儿童建立情绪词汇库。 (3)需求探索:"是因为弟弟动了你的乐高城堡吗?"用具体化提问替代笼统的"为什么"。 (4)有限选择:"你可以用力跺脚10次,或者我们一起捏橡皮泥,你选哪个?" (5)事后复盘:在情绪平复后,通过绘画或角色扮演重现场景,培养元认知能力。

-

长期培养策略 • 情绪天气预报:制作情绪图表,让孩子每天标注"晴天""多云""雷电"等状态,培养自我觉察。 • 压力释放仪式:设置"解压角",配备沙袋、涂鸦板、音乐播放器等,建立健康宣泄渠道。 • 挫折模拟游戏:故意在游戏中制造小障碍,引导孩子体验"受挫-尝试-成功"的正向循环。

-

家庭系统调整 • 建立情绪ABC记录表:记录事件前因(Antecedent)、行为(Behavior)、结果(Consequence),寻找规律。 • 实施"冷静技术"训练:全家共同练习腹式呼吸法(吸气4秒、屏息4秒、呼气6秒)。 • 创建家庭情绪公约:包括"不大声吼叫""不摔门"等具体条款,父母与孩子互相监督。

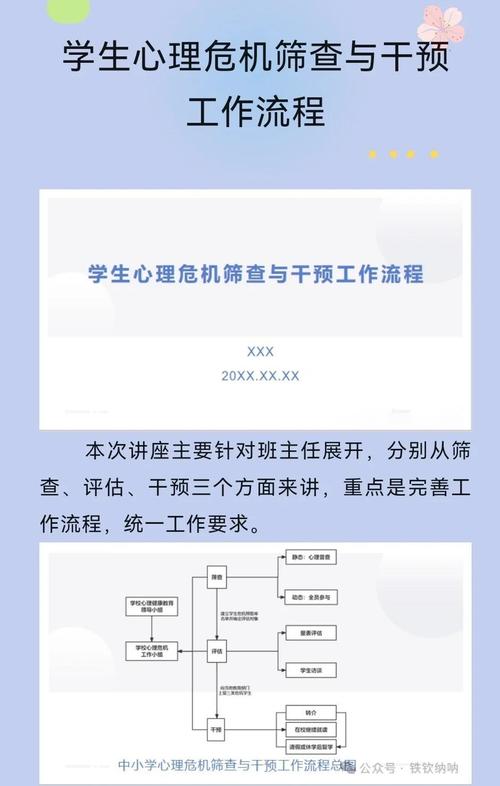

特殊情况的专业干预

当出现以下信号时,建议寻求专业帮助: • 每周爆发性情绪超过3次,持续一个月以上 • 伴随自伤行为或攻击倾向 • 影响正常社交与学习功能 儿童心理医生可能采用游戏治疗、沙盘治疗或认知行为疗法,对于ADHD(注意缺陷多动障碍)儿童,经专业评估后可结合感统训练和生物反馈治疗。

教育学家卢梭在《爱弥儿》中写道:"大自然希望儿童在成人之前就要像儿童的样子。"面对情绪风暴中的孩子,我们既要理解其生物属性的客观限制,也要看见心理发展的内在需求,每个情绪失控的时刻,都是教导情绪管理的珍贵契机,当父母能以"情绪教练"而非"灭火队员"的姿态介入,暴躁的熔岩终将浇铸成自我调节的基石,这场成长的修行,需要智慧,更需要等待花开的耐心——因为最高级的教育,永远是生命对生命的影响。