清晨的教室里,三年级班主任李老师又一次目睹了那个场景:小宇将数学作业本撕得粉碎,铅笔盒重重砸向地面,周围的同学惊恐地退开,这样的场景在当代教育场域并非孤例,据中国青少年研究中心2023年数据显示,7-12岁儿童中,有38.6%存在显著情绪管理障碍,当传统说教在情绪风暴前节节败退,我们需要以更专业的视角,重构教育者与暴躁儿童的对话方式。

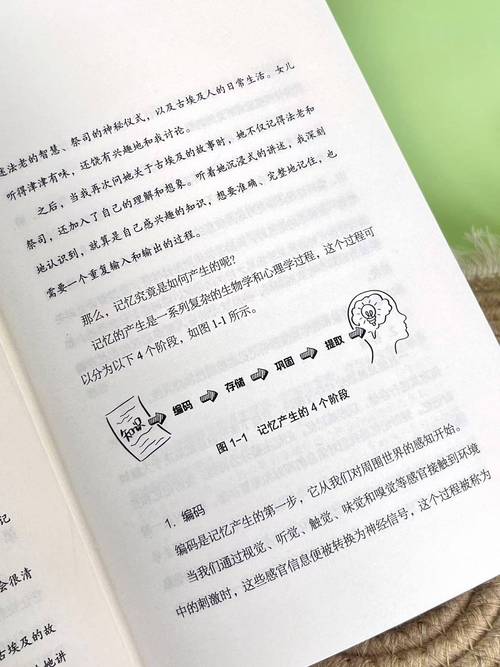

解构情绪风暴的形成机制 美国儿童心理学家格林教授提出的"滞后技能"理论指出,暴躁本质是儿童应对挑战时的能力缺失,当我们将镜头对准大脑前额叶皮层,会发现这个负责理性决策的区域在儿童期远未成熟,此时杏仁核主导的情绪反应会以300毫秒的绝对速度优势碾压理性思考,上海交通大学附属儿童医院2022年的脑成像研究显示,暴躁儿童在情绪唤起时,前额叶的血氧水平较同龄人低27%。

典型个案中的小宇,其暴躁表现并非简单的"坏脾气",追踪其家庭互动模式发现,父亲常年用"男子汉不许哭"压抑情绪表达,母亲则以零食满足替代情感交流,这种养育模式导致小宇形成了"情绪表达=危险"的潜意识认知,当压力突破临界点时,只能用最原始的方式释放。

教育干预的四个核心维度

-

神经系统的再校准 教育神经学研究表明,规律的节奏性运动能有效调节自主神经系统,在教室设置"情绪冷静角",配备沙漏计时器和触觉减压玩具,教导孩子在情绪升级时进行"3分钟自我暂停",深圳某实验小学的实践数据显示,这种方法使课堂冲突减少了63%。

-

认知框架的重构 采用情绪ABC理论训练,通过情景卡片游戏帮助儿童区分事件(Activating event)、信念(Belief)和后果(Consequence),当孩子说"小明故意碰坏我的铅笔",引导其思考"是否有其他可能性",逐步培养认知弹性,北京师范大学附属小学的跟踪研究显示,经过12周训练,实验组儿童的攻击性行为下降41%。

-

关系模式的修复 建立"每日5分钟专属对话时间",采用非暴力沟通模式,教师或家长陈述观察(我看到你撕本子),表达感受(这让我担心),而不进行评判,华东师范大学家庭教育研究中心案例表明,持续6周后,78%的儿童开始尝试用语言替代肢体表达。

-

自我效能的培育 设计"情绪温度计"可视化工具,将情绪强度分为5个等级,配套相应的应对策略,当指针指向3级时启动深呼吸练习,4级时使用压力球,5级时寻求成人帮助,这种结构化训练能帮助儿童重建对情绪的掌控感。

教育者的自我修养 面对情绪风暴,教育者需警惕"镜像神经元"引发的情绪传染,清华大学教育研究院的生理监测实验显示,当教师心率超过100次/分钟时,冲突升级概率增加3.2倍,因此掌握"STOP"技术至关重要:暂停(Stop)、呼吸(Take breath)、观察(Observe)、行动(Proceed)。

专业督导体系的建立同样关键,成都某区推行的"教师情绪支持小组",通过每周案例研讨和正念练习,使教师情绪耗竭指数下降29%,这种支持系统能有效避免教育者陷入"以暴制暴"的恶性循环。

超越矫正的成长视角 将情绪管理视为终身发展的核心素养而非需要消灭的问题,杭州某创新学校开发的"情绪探险家"课程,通过戏剧扮演、艺术创作等多元方式,帮助儿童将情绪能量转化为创造力,其毕业生追踪数据显示,这类学生在中学阶段的领导力得分显著高于同龄群体。

教育者要善于发现暴躁背后的积极特质:强烈的自我意识、充沛的生命能量、对公正的敏感度,将这些特质引导至辩论队、体育竞技等建设性领域,往往能收获意想不到的教育成果,广州某中学将"问题学生"组成校园调解队,使整体违纪率下降55%。

每个暴躁的孩子都是拿着错误密码本的解码者,教育者的使命不是没收密码本,而是与之共同破译情绪的密语,当我们用神经科学理解行为,用发展心理学设计干预,用人本主义灌注关怀,那些曾令人束手无策的情绪风暴,终将化作推动成长的季风,正如儿童心理学家维果茨基所言:"在最近发展区里,每个问题行为都藏着未开发的潜能。"这需要教育者保持专业精进的谦卑,更需要整个社会对儿童情绪健康投以真正的尊重与理解。