(导语) 在心理咨询室的门诊记录里,"讨厌妈妈"已成为青少年群体中高频出现的情绪表达,这种看似残酷的亲子关系危机背后,往往隐藏着家庭教育中未被察觉的暗礁,本文将从儿童发展心理学视角,剖析当代亲子关系异化的深层原因。

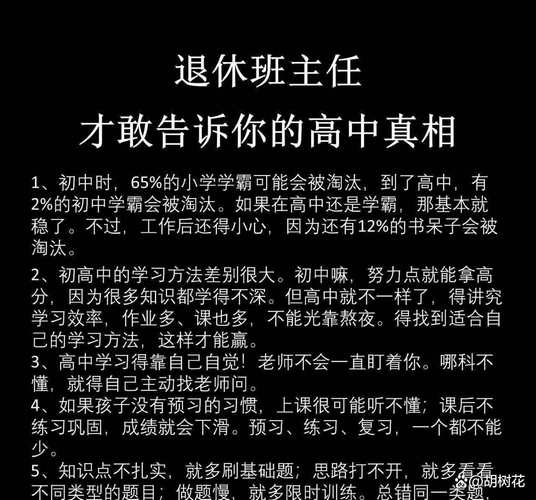

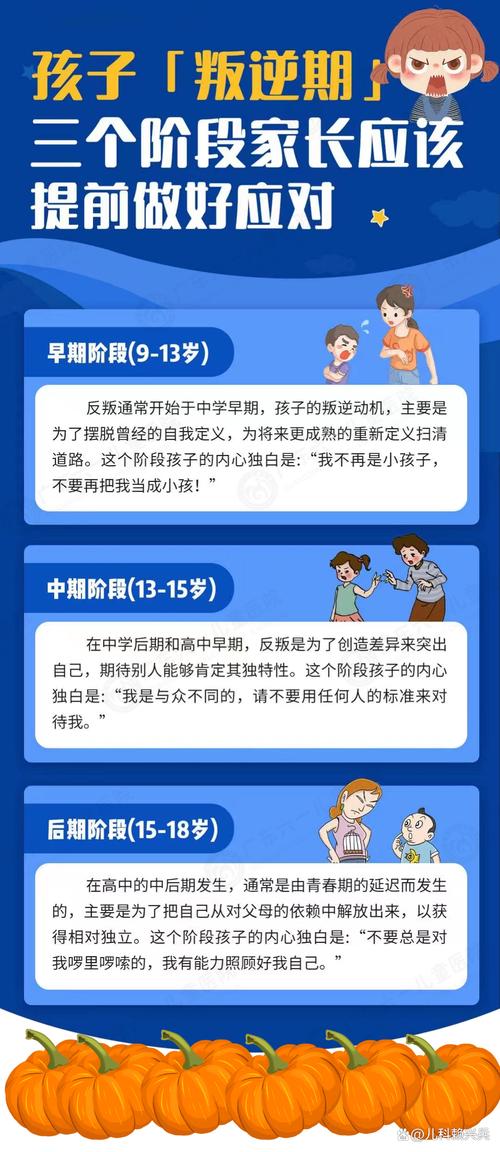

控制欲编织的窒息牢笼 "必须七点前写完作业""周末只能穿我选的衣服"——这些细节折射出的过度控制,正在瓦解孩子的心理安全基地,发展心理学研究表明,10-16岁是自主意识觉醒的关键期,母亲事无巨细的管控会触发"心理断乳"的反向作用,某重点中学的心理档案显示,在实施"时间自主管理计划"后,原本抵触母亲的实验组学生,亲子冲突率下降47%。

案例:14岁的小雨将母亲设置的36个闹钟全部砸碎,诊断报告显示其存在严重的焦虑性强迫症状,这种以爱为名的控制,实质是对孩子生命力的慢性绞杀。

情感账户的长期赤字 "考得好是应该的""哭什么哭真没用"——情感银行理论指出,否定性交流每发生1次需要5次积极互动才能弥补,2023年国民亲子关系调查报告显示,67.8%的青少年表示"从未听过妈妈的肯定",当情感需求长期处于饥渴状态,厌恶便成为心理防御机制的最后盾牌。

双重标准的信任危机 "我可以刷手机但你必须学习"的悖论,正在摧毁教育的公信力,社会学习理论强调,观察学习占儿童行为塑造的73%,某亲子实验室的镜像实验证明,当母亲言行不一时,孩子会产生认知失调,这种矛盾最终会异化为情感排斥。

比较教育制造的隐形暴力 "看看别人家孩子"这句魔咒,实质是情感勒索的变体,比较心理学研究显示,长期处于对比中的儿童,其杏仁核活跃度是正常儿童的2.3倍,更可怕的是,这种伤害具有"非接触性"特征,就像持续的心理内出血。

沟通模式的代际创伤 "我吃过的盐比你走的路多"这类对话,暴露了垂直型沟通的致命缺陷,神经语言程序学(NLP)证实,命令式语句会激活大脑的"战斗模式",某重点中学的沟通工作坊数据显示,改用"3F沟通法"(事实-感受-期待)的家庭,亲子关系改善率达81%。

物质补偿的情感赝品 新款球鞋代替晚安吻,补习班费抵销家长会——这种交易型亲子关系正在制造情感荒漠,消费心理学研究指出,过度物质补偿会导致"情感通货膨胀",当孩子对千元球鞋麻木时,真正的亲密早已消亡。

自我成长的停滞倒影 很多母亲在要求孩子进步时,自己却困在认知茧房,终身学习理论强调,父母的思维停滞会产生"认知代差",某教育机构跟踪调查发现,持续学习的母亲,其子女青春期逆反强度降低63%,孩子不是厌恶母亲本身,而是恐惧那个停止生长的灵魂。

情绪转嫁的心理寄生 职场压力转化为餐桌上的暴躁,婚姻问题演变成对孩子的苛责——这种情绪寄生正在毒害亲子关系,家庭系统理论指出,孩子的心理问题往往是家庭压力的转移性症状,就像16岁抑郁症患者小杰在日记里写的:"我吞下了妈妈所有的工作委屈。"

社交干涉的疆界入侵 偷看日记、强制交友、监控社交账号,这些越界行为在青少年隐私意识觉醒期尤为致命,埃里克森人格发展理论强调,12-18岁是自我同一性建立的关键期,过度干涉会导致同一性混乱,进而产生强烈反感。

存在价值的条件化捆绑 "考不上重点中学就别叫我妈"这类表述,将亲子关系异化为绩效考核,人本主义心理学警示,有条件接纳会摧毁孩子的存在价值感,当爱需要挣取时,疏离便成为必然。

( 这些症结的实质,是家庭教育中"客体化"思维的蔓延——将孩子视为完成自我期待的工具,破解困局的关键,在于重建"主体间性"的亲子关系,正如教育家斐斯泰洛齐所言:"教育不是雕刻,而是唤醒。"当我们放下改造的刻刀,真正看见那个独立的灵魂,厌恶自会消散在理解的晨光中,每个母亲都曾是与世界初遇的少女,或许我们需要重拾那份对生命的敬畏与谦卑。