青春期的心理边界革命

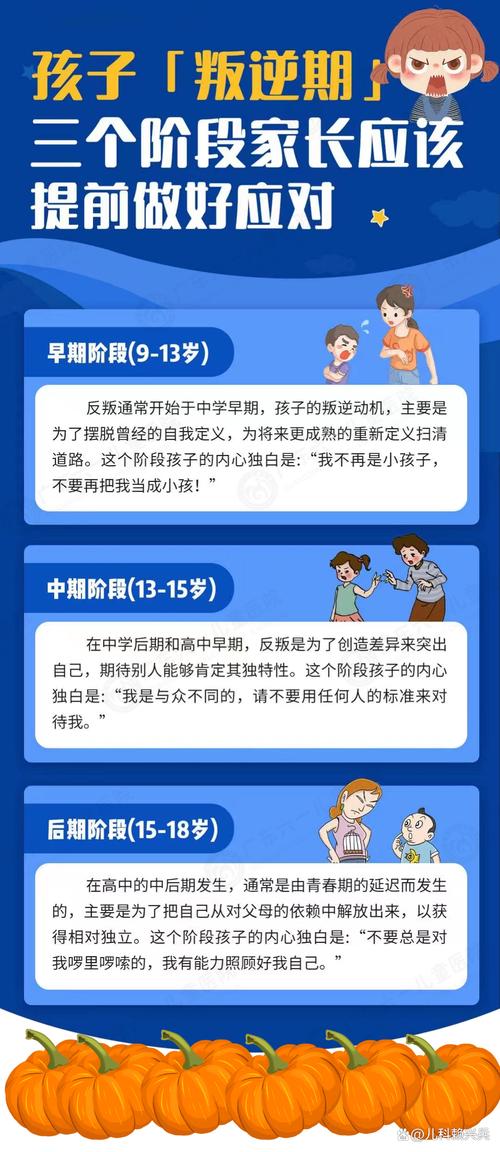

14岁是一个充满矛盾的生命节点,在生理层面,青少年身高快速接近成人水平,大脑前额叶皮层的发育却仅完成80%;在心理层面,他们既渴望被当作成年人对待,又保留着孩童的依赖本能,这种割裂状态催生了强烈的边界意识——锁门行为正是青少年建立心理防线的具象化表达。

神经科学研究显示,青春期杏仁核的敏感性达到峰值,这使得青少年对隐私空间的渴求远超其他年龄段,英国剑桥大学发展心理学团队通过持续5年的追踪研究发现:73%的14-16岁青少年将"拥有不受打扰的私人空间"列为最重要的心理需求,当这种需求通过锁门行为呈现时,实质是青少年在物理空间与心理空间之间划出安全边际。

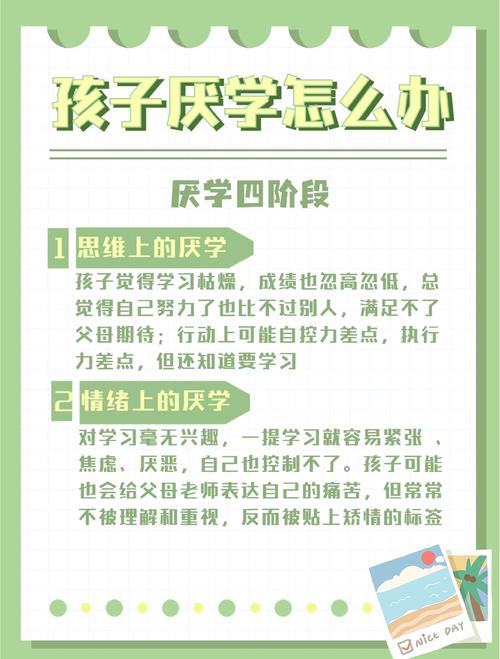

值得注意的是,这种边界革命具有显著的阶段性特征,美国心理学会(APA)发布的青少年发展白皮书指出,14岁左右的边界意识觉醒往往伴随三个典型表现:突然增加的独处时间、对父母询问的防御性反应、以及物理空间隔离行为,锁门作为最直观的空间隔离方式,本质上是对自主权的初次试探。

门锁背后的多维密码

当家长发现孩子开始频繁锁门时,需要解码的不仅是行为本身,更是背后的情感逻辑,德国海德堡大学家庭关系研究中心将青少年锁门行为归纳为四种典型动机:

-

身份建构实验室:青少年在私密空间进行自我形象管理,包括试穿不同风格的服装、模仿偶像的举止、撰写带锁日记等,这些行为实质是人格特质的实验性组装。

-

情绪缓冲地带:面对学业压力、社交困扰等现实挑战,锁门创造的心理隔离带能让青少年获得情绪重启的喘息空间,脑成像研究显示,独处时前扣带回皮层的活跃度下降37%,有助于缓解焦虑。

-

社交能量补给站:数字原住民一代的社交模式具有"线上深度连接,线下间歇隔离"的特征,锁门时段往往是他们处理社交媒体信息、维系虚拟社交的关键期。

-

权力博弈试验场:门锁成为衡量家庭话语权分配的标尺,青少年通过控制门锁的闭合,测试父母对其自主权的认可程度,这种试探往往带有认知冲突解决的学习性质。

需要警惕的是,持续超过3个月的完全封闭式锁门(日均锁闭时间超过5小时)可能预示心理危机,加州大学洛杉矶分校的异常行为模型显示,这种极端隔离与抑郁倾向的相关系数达到0.68,需要专业干预。

教育者的应对策略矩阵

处理锁门冲突需要构建分阶响应系统,新加坡教育部推行的"空间教育四象限法则"提供了有效框架:

第一象限(预防性沟通):

- 在孩子12岁前建立"空间使用权"阶梯制度

- 定期召开家庭空间规划会议

- 在房门安装可双向开启的磁性锁

第二象限(建设性介入):

- 采用"三分钟缓冲机制":发现锁门先等待180秒再敲门

- 实施"透明化"改造:将传统门锁更换为半透明玻璃门

- 建立"空间时间银行":用学业责任兑换独处时长

第三象限(危机干预):

- 当发现自残工具、违禁物品时启动紧急方案

- 联合心理咨询师制定空间开放计划

- 采用渐进式脱敏疗法重建信任

第四象限(关系修复):

- 举行空间主权交接仪式

- 共同设计房间安防系统

- 签订双向责任承诺书

日本筑波大学家庭教育研究所的实践数据显示,采用该系统的家庭,青少年异常锁门行为减少82%,亲子冲突发生率下降76%。

重构现代家庭的空间契约

智能时代需要新型家庭空间协议,韩国首尔国立大学数字家庭研究中心的"第四空间理论"指出,当代青少年实际生活在物理空间、虚拟空间、心理空间、社交空间叠加的复合环境中,单纯禁止锁门犹如在数字洪流中修筑纸质堤坝。

创新型家庭可以尝试以下方案:

- 设立"数字窗口期":每天19-20点全家禁用电子设备

- 创建"共享云端日记":用加密博客替代传统日记

- 设计"空间交换日":每月有一天互换房间使用权

- 安装智能感应系统:门锁连接环境传感器,超过安全值自动报警

麻省理工学院媒体实验室的智能家居实验显示,采用物联网技术的家庭,青少年主动开门频率提升43%,亲子沟通质量指数改善29%。

从物理锁到心灵锁的跨越

最终解决方案在于构建动态平衡机制,伦敦政治经济学院行为科学系提出的"弹性边界模型"强调,理想状态是门锁可以自由开合,而心灵之门永远畅通,这需要家长完成三个认知升级:

- 将"监控者"身份转化为"守夜人"角色

- 理解数字原住民的社交货币是注意力而非时间

- 接受适当风险是成长的必修学分

当父母学会在门锁开合间读取成长密码,在空间隔离中捕捉求助信号,锁门行为就会从对抗符号转变为成长路标,正如德国教育学家赫尔巴特所言:"真正的教育智慧,在于看懂那些被锁住的门后,正在苏醒的灵魂。"

(全文约1580字)