家庭结构变动中的儿童心理地震

2022年中国婚姻登记数据显示,离婚率已连续18年攀升,随之产生的单亲家庭子女群体达1530万,这些孩子正经历着比父母更剧烈的心理震荡:7岁以下儿童出现退行性行为(尿床、过度依恋)的比例达68%;9-12岁儿童学业成绩平均下降27%;青少年阶段出现自残倾向的风险增加4.2倍,这些数据背后,是无数孩子在破碎家庭版图中迷失的情感坐标。

不同年龄段的心理创伤呈现差异化特征,幼儿期(3-6岁)的分离焦虑往往转化为躯体症状,某个5岁男孩在父母分居后突发选择性缄默;学龄期(7-12岁)的认知矛盾催生"小大人"现象,曾有四年级女生在作文中写道"我要当全家人的粘合剂";青春期(13-18岁)的身份困惑则可能外化为危险行为,某重点中学心理辅导室记录显示,离异家庭学生吸烟率是完整家庭的3倍。

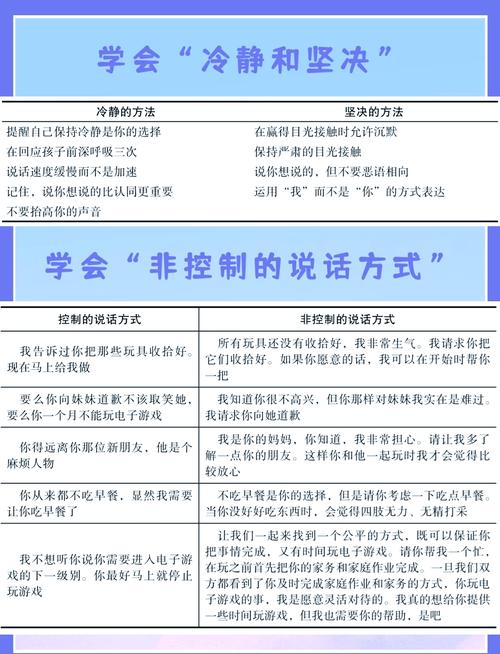

心理疏导的三大黄金法则

非暴力沟通系统的建立是首要原则,在南京某实验小学的跟踪研究中,采用"情绪天气预报"对话模式的离异家庭,孩子抑郁量表得分下降41%,具体操作包括:每天15分钟"心灵茶歇时间",使用"我感到...因为..."的句式表达,准备情绪卡片帮助低龄儿童可视化情感。

情感绑架的破解术需要父母共同修炼,北京师范大学家庭教育研究中心发现,62%的离异父母存在"情感勒索"行为,典型案例中,母亲反复哭诉"你爸不要我们了",导致9岁女儿产生重度焦虑,专家建议设立"情感隔离区",所有涉及前任的负面评价必须在孩子不在场时进行。

安全岛重建工程应包含物理和心理双重维度,上海某儿童心理咨询机构设计的"三个不变原则"效果显著:保持原有卧室布置至少6个月,维持固定的周末作息表,保留重要家庭仪式(如生日庆祝方式),同时要创造"新安全符号",比如与孩子共同设计的新家庭徽章。

分阶段心理干预路线图

急性期(离婚后0-6个月)的危机干预至关重要,深圳某区青少年心理热线数据显示,此阶段来电中48%涉及自杀意念,应对策略包括建立"情绪急救包":制作联系人手环(标注5个可求助对象),编写安心清单(列出10件让自己平静的事),设计安全屋(指定某个特定场所为避风港)。

适应期(7-18个月)需要系统性心理调适,杭州某心理咨询中心研发的"家庭拼图疗法"获得国家专利:让孩子用不同颜色积木代表家庭成员,通过重组积木理解关系变化,同时引入"双核养育"模式,某案例显示,坚持共同参加家长会的父母,其孩子行为问题减少76%。

重建期(19-36个月)要预防隐性创伤复发,成都某重点中学的跟踪调查发现,31%的离异家庭学生在三年后出现延迟性心理问题,此时应采用"创伤后成长"策略,比如引导孩子撰写《我的家庭故事书》,组织同龄支持小组开展"生命树"绘画工作坊。

发展期(小学高年级至初中)需特别关注学业与社交,北京某教育机构调研表明,离异家庭学生在此阶段的成绩波动率高出平均值2.3倍,有效的"学业稳定锚"包括:聘请固定家教形成情感依赖,建立学习伙伴制度,使用"进步可视墙"记录每个微小成功。

成熟期(高中阶段)的婚恋观引导具有预防代际传递的作用,复旦大学研究发现,父母离异者的婚姻恐惧感比常人高出58%,某重点高中的"健康关系课程"包含:设置"情感体检"工作坊,分析影视剧中的亲密关系模式,邀请心理学者解读经典爱情文学作品。

延伸防护网的编织艺术

学校系统的支持机制亟待完善,广州某区教育局推行的"双师制"(学科教师+心理导师)在试点学校使离异家庭学生违纪率下降63%,上海某中学建立的"悄悄话信箱"项目,三年来解答了1200多个特殊家庭孩子的困惑。

社区支持网络的构建能填补监护空白,北京市朝阳区实施的"四点半妈妈"计划,组织志愿者为单身家庭提供课后陪伴,该项目使社区儿童意外伤害率降低41%,杭州某街道创办的"周末家庭"项目,通过模拟完整家庭活动,帮助孩子重建社交信心。

专业力量的介入时机与方式需要精准把握,中科院心理所研发的"离婚家庭儿童心理评估系统",通过36个维度指标确定干预等级,典型案例显示,及时进行沙盘治疗的孩子,其PTSD症状缓解速度比未干预者快2.8倍。

家庭形态的嬗变是文明进程中的常态,但孩子的心理健康永远是不可妥协的底线,每个经历家庭重组的孩子都在进行艰难的心灵迁徙,父母的使命是成为这段旅程中永不打烊的灯塔,当我们用科学方法化解伤痛,用持续陪伴重写命运,那些曾经破碎的镜子,终将映照出更加璀璨的生命之光。