当代家庭教育的困境缩影

在某个普通工作日的傍晚,42岁的李女士颤抖着双手删除了手机里儿子辱骂自己的语音消息,这个刚升入重点中学的14岁少年,因为母亲拒绝更换最新款手机,在班级家长群里发送了长达3分钟的谩骂录音,这个令人心碎的案例并非孤例,某家庭教育研究机构2023年的抽样调查显示:在12-16岁青少年群体中,38.7%的家庭曾发生不同程度的言语冲突,其中14.3%涉及侮辱性语言。

这些冰冷的数字背后,折射出当代家庭教育正面临前所未有的挑战,当传统的孝道观念遭遇互联网时代的价值冲击,当父母的权威地位在信息平权中逐渐瓦解,当青春期荷尔蒙与中年危机狭路相逢,家庭关系的天平正在剧烈摇晃,那些刺耳的谩骂声,既是青少年心理困境的呼救,也是家庭教育体系亟需变革的警报。

暴力语言背后的心理密码

在心理咨询室昏暗的灯光下,16岁的小杰终于吐露心声:"每次骂完妈妈,我都躲在被子里哭。"这个表面上桀骜不驯的男孩,内心正经历着剧烈的认知冲突,青少年前额叶皮层尚未发育完善的情绪控制中枢,与急速膨胀的自我意识形成危险组合,当父母试图用"为你好"的说教打破他们的心理边界时,语言暴力往往成为维护自主权的原始武器。

家庭系统理论揭示,孩子的攻击性语言常常是家庭问题的替罪羊,一个习惯性辱骂父母的少年,可能正在复制父亲对待妻子的沟通模式;一个突然恶语相向的女儿,或许在用极端方式抗议父母长期的情感忽视,就像镜子反射影像,孩子的语言暴力往往映照出家庭关系中的裂痕与暗礁。

社会环境的影响同样不容忽视,某网络平台数据显示,"废物父母""原生家庭伤害"等话题标签累计浏览量超50亿次,当极端个案被算法推送到青少年信息茧房,当宣泄式表达成为流量密码,缺乏判断力的未成年人很容易将网络情绪代入现实生活。

传统应对方式的失效陷阱

"再骂人就断你零花钱!"张先生面对儿子的辱骂,本能地举起经济制裁的大棒,这种看似立竿见影的压制,实则埋下更深的隐患,行为心理学研究表明,外部惩罚只能暂时抑制行为,却会加剧青少年的屈辱感和反抗欲,就像用力按压弹簧,压得越狠,反弹时的破坏力越强。

更隐蔽的伤害来自冷处理,43%的受访家长选择"等孩子自己冷静",但这种回避策略可能被解读为情感抛弃,青少年发展专家指出,12-16岁正是建立安全依恋的关键期,父母的冷漠相对会加深孩子的被遗弃感,进而催生更激烈的对抗行为。

这些传统应对方式的最大谬误,在于将教育简化为非黑即白的权力博弈,当父母执着于"赢"得这场言语战争时,往往输掉了与孩子的情感联结,教育不是角力场,而是需要智慧与温度的生命对话。

破局之路:构建新型亲子关系

在冲突爆发的临界点,王女士做了一个出人意料的决定,面对女儿"你根本不爱我"的嘶吼,她轻轻抱住颤抖的孩子:"妈妈很心痛,但更想知道是什么让你这么痛苦。"这个充满张力的瞬间,印证了情感引导的魔力,脑科学研究显示,温暖的肢体接触能使皮质醇水平下降25%,为理性对话创造生理基础。

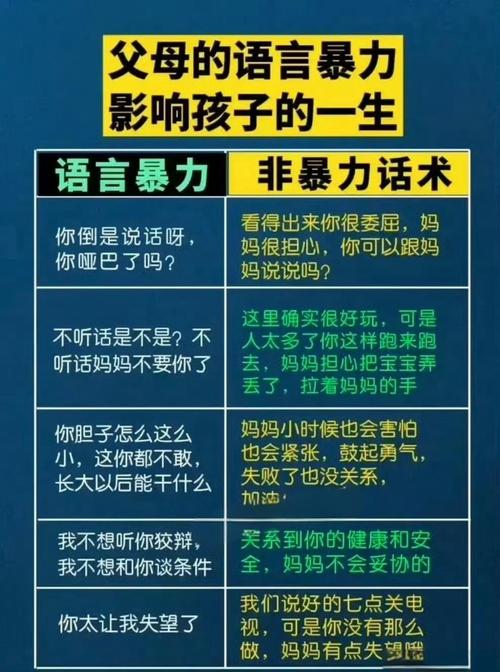

建立有效沟通需要突破传统范式,可以参考"非暴力沟通"四要素:观察事实而不评判,表达感受而非指责,明确需求而非命令,提出请求而非要求,例如将"你怎么这么没良心"转化为"听到这些话妈妈很难过,我们能不能聊聊你的真实想法?"

关系修复是螺旋上升的过程,建议设立每周2小时的"特别时光",彻底放下家长身份,以朋友姿态参与孩子感兴趣的活动,这种刻意经营的情感账户储蓄,能在冲突来临时提供缓冲资本,教育不是瞬间的火山爆发,而是持续的地质运动。

超越危机的教育觉醒

某位父亲在亲子日记中写道:"当我停止证明自己是对的,孩子开始愿意走近了。"这种认知转变,标志着家庭教育从权力控制向共生成长的范式转移,解决语言暴力从不是技术问题,而是关系重构的艺术。

面对孩子的辱骂,最有力的回应不是压制或逃避,而是以成熟的心智接住这份成长的阵痛,当我们用理解融化敌意,用智慧替代对抗,那些刺耳的话语终将转化为亲子共同成长的密码,教育的真谛,从来不在驯服,而在唤醒;不在对抗,而在共生。

这场危机终将过去,但其中蕴含的成长契机值得每个家庭永远珍藏,当父母学会把孩子的攻击性语言看作求助信号而非宣战书,当家庭成为允许试错的成长实验室,那些曾经的伤痕都会化作照亮未来的星芒。