1365字)

"老师,我儿子连上厕所都捧着手机!""孩子半夜躲在被窝刷短视频,成绩一落千丈..."这些来自家长的焦虑,正在全国各地的初中校园蔓延,根据中国青少年研究中心2023年的调查,78.6%的初中生日均使用手机超过4小时,其中37.2%存在明显的依赖倾向,面对这场数字时代的成长危机,我们需要从神经科学、教育心理学和社会学多维度切入,构建与时俱进的解决方案。

理解行为背后的心理密码

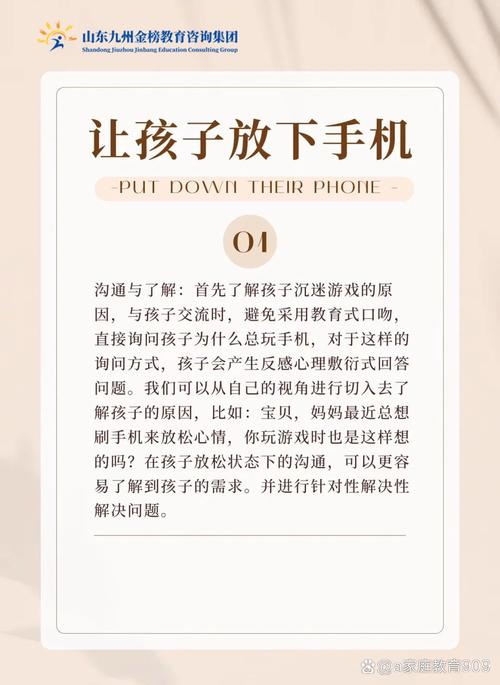

当14岁的小雨第7次在数学课上偷看手机时,她的班主任发现这个曾经的全优生正陷入恶性循环:多巴胺的即时奖励机制让短视频不断刺激大脑愉悦中枢,而现实中的学习挫折又加剧了逃避心理,神经科学研究显示,青少年前额叶皮层尚未发育成熟,自控力仅相当于成人的60%,这使得他们更容易被即时快感俘获。

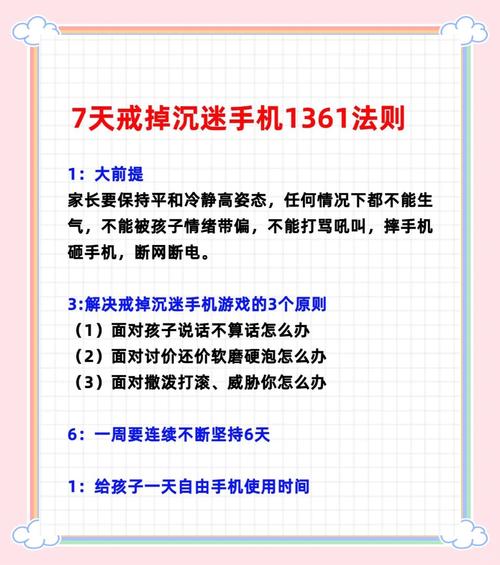

"每次没收手机,他都像丢了魂似的。"家长李女士的困惑揭示了一个关键问题:单纯禁止只会激发逆反心理,华东师范大学的追踪研究发现,强制断网的家庭中,孩子出现焦虑症状的比例是引导型家庭的3.2倍,这提示我们,必须用"疏"代替"堵",在理解中寻找突破口。

重构家庭数字生态的三重维度

-

物理空间的重构 王老师在家访中发现,将充电区设在客厅的家庭,孩子日均使用时长减少42%,建议设置"无屏空间",如餐桌、书房等特定区域禁用电子设备,某实验中学推行的"卧室无插座计划",使晚睡时间平均提前1.5小时。

-

时间管理的艺术 北京某重点初中引入"番茄钟+"管理法:将手机使用时段切割为25分钟单元,每个单元后设置5分钟家庭互动时间,数据显示,这种方法使碎片化使用减少68%,家长张先生的经验是:"和孩子约定好,完成作业后可以解锁30分钟游戏时间,既保持动力又培养契约精神。"

-

情感联结的重建 心理咨询师陈敏记录了一个典型案例:当父母开始每周三次陪孩子打篮球后,少年主动将手机使用时间从每天5小时降至2小时,这印证了发展心理学的基本原理——真实的情感互动能激活大脑的镜像神经元系统,这是虚拟社交无法替代的。

学校教育的新范式探索

上海某中学的"数字素养"课程颇具启发:生物课上用手机拍摄植物生长过程,信息技术课分析APP的算法逻辑,道德与法治课辩论"信息茧房"现象,这种将手机转化为学习工具的创新,使该校学生的问题性使用率下降至区域平均水平的1/3。

"我们不再视手机为洪水猛兽。"班主任赵老师说,他们开发的"21天习惯重塑计划",通过建立学习共同体,让学生在小组监督下记录使用轨迹,并设计个性化的替代方案,参与该计划的学生中,83%养成了优先完成作业再娱乐的习惯。

社会支持系统的协同构建

杭州某社区创建的"少年创客空间"提供了一种新思路:每周日的"数字排毒日"活动吸引数百家庭参与,孩子们在编程、机器人制作中体验深度思考的乐趣,这种社区支持网络的建设,有效填补了家校之外的成长空间。

医疗机构也开始介入早期干预,广州儿童医院推出的"网络使用评估量表",帮助家长科学判断孩子是否达到临床依赖标准,精神科医生提醒:"当出现持续的情绪波动、社交退缩等症状时,需要专业心理干预。"

面向未来的教育智慧

在这场与数字原住民的对话中,教育者需要超越简单的"管理"思维,深圳某校开展的"数字遗产"项目值得借鉴:学生用手机记录家庭故事,制作成数字家谱,这种创造性使用既满足技术需求,又深化代际理解。

更重要的是培养元认知能力,通过引导孩子分析"为什么这个游戏让我停不下来""短视频如何影响我的注意力",帮助他们建立批判性思维,正如教育学家杜威所言:"教育的目的是培养自我教育的能力。"

当我们拆解手机沉迷的复杂成因时,实际上是在破解青春期的成长密码,这需要教育者以更开放的姿态拥抱技术变革,用智慧搭建现实与虚拟世界的平衡支点,毕竟,真正的教育不是培养与时代脱节的"绝缘体",而是塑造能够驾驭技术的完整人格,在这个过程中,耐心与理解远比禁令更有力量,因为每个滑动屏幕的手指背后,都跳动着一颗渴望被看见的年轻心灵。