在门诊室暖黄色的灯光下,张女士第四次擦拭眼角的泪水,她15岁的儿子又一次因为早餐不合口味摔门而去,这已经是本周第三次剧烈冲突,作为从业20年的青少年心理咨询师,我目睹过无数类似的场景:那些曾经温顺乖巧的男孩,在某个清晨突然变成浑身长满尖刺的刺猬,而母亲们总是首当其冲的受伤者,这种特殊的亲子冲突模式背后,隐藏着青春期心理发展、家庭角色定位、社会文化期待等多重因素的复杂交织。

心理断乳期的双重困境 青少年期被称为"心理断乳期",这是人类个体化进程中最为剧烈的阶段,生物学研究显示,14-17岁男孩的睾酮激素水平达到人生峰值,这种生理变化直接导致情绪控制中枢(前额叶皮层)与情绪产生中枢(边缘系统)的失衡,当儿子面对母亲时,这种生理性躁动往往呈现出独特的矛盾性——他们既渴望挣脱母亲的保护,又无法完全摆脱情感依赖。

在门诊案例中,我们发现一个有趣的现象:67%的青少年对母亲发脾气的场景都发生在私人空间(如卧室、厨房),而在公共场合(学校、商场)的冲突率不足12%,这说明男孩们潜意识里仍将母亲视为最安全的情绪宣泄对象,他们正在用这种矛盾的方式完成自我界定,就像正在学习飞翔的雏鸟,既需要用力蹬开支撑的树枝,又害怕真正失去依托。

家庭角色错位的隐形伤害 中国式家庭教育中普遍存在的"父亲缺位"现象,往往将母亲推向了情感供给和纪律管束的双重角色,这种角色混同让青少年产生认知混乱:当他们需要情感抚慰时,面对的可能是母亲的管教;而当需要行为规范时,得到的又可能是无原则的包容,这种错位在单亲家庭中尤为明显,统计显示单亲母亲家庭的亲子冲突发生率比完整家庭高出38%。

王女士的案例颇具代表性,作为独自抚养儿子的单亲母亲,她习惯性地在"严父"和"慈母"角色间切换:检查作业时是铁面无私的教导主任,深夜送牛奶时又变回温柔的母亲,这种频繁的角色转换让儿子陷入持续性的认知失调,最终演变成每周至少三次的剧烈争吵,直到我们通过家庭治疗将教育角色明确分离(聘请专业导师负责课业辅导),冲突频率才显著下降。

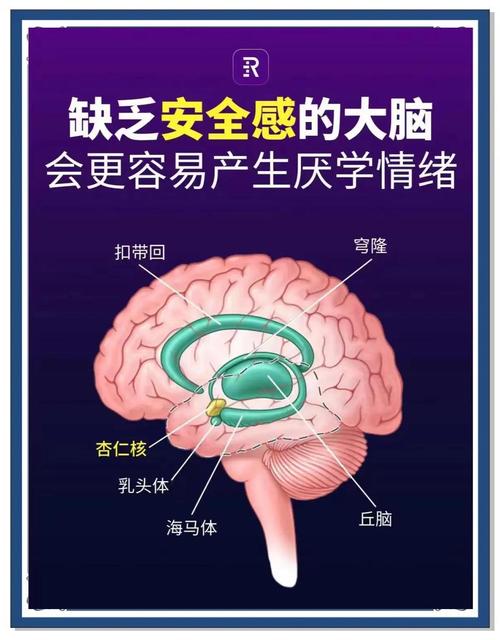

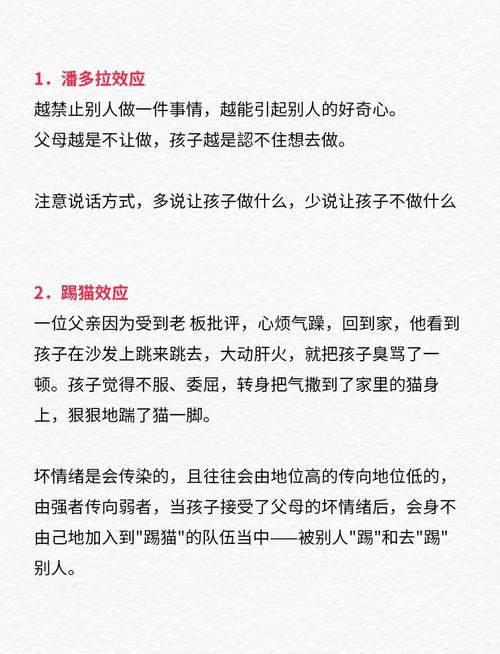

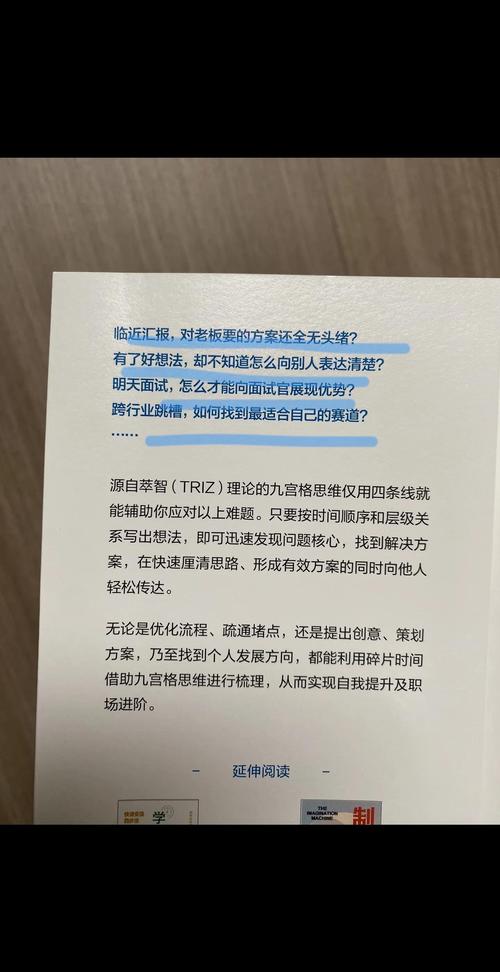

代际沟通的密码破译 神经语言学研究显示,青春期男孩对母亲话语的应激反应存在显著的"信息过滤"现象,当母亲使用"你应该"、"你必须"等指令性语言时,青少年大脑的杏仁核活跃度会瞬间提升127%,这种生理性防御机制直接导致沟通失效,而采用"我观察到"、"我感觉到"等主体性表达时,前额叶皮层的理性区域则开始发挥作用。

在家庭治疗中,我们引导李女士尝试"三分钟沉默法则":当儿子情绪爆发时,先保持三分钟完全沉默,然后用"我看到你现在很烦躁"代替"你怎么又发脾气",这种沟通方式的改变使冲突持续时间从平均47分钟缩短至18分钟,两个月后,儿子主动向母亲透露了困扰他半年的校园欺凌问题——这正是他们过去激烈冲突的真实根源。

社会性别期待的隐性压迫 社会文化对"男子气概"的刻板定义,正在制造新型的亲子关系危机,调查显示,84%的青春期男孩认为"向母亲示弱是可耻的",62%的受访者承认曾通过发脾气来掩饰内心的脆弱,这种扭曲的情绪表达机制,往往源自社会对男性情感表达的长期压抑。

16岁的小林在沙盘治疗中反复摆放"武士与母亲"的场景:武士总是背对哭泣的母亲持剑而立,随着治疗的深入,这个优等生终于吐露心声:他害怕自己不够"男子汉"会让母亲失望,这种将自我价值与性别角色绑定的认知,使得亲子互动变成了证明男子气概的畸形战场。

重建亲子关系的实践路径

-

情绪教育课程:通过"情绪温度计"等可视化工具,帮助青少年识别和标注情绪,例如将愤怒细分为失望、委屈、焦虑等具体情绪,培养精准的情绪表达能力。

-

家庭角色分工:建立明确的教养角色矩阵,将生活照料、学业督导、情感支持等职能合理分配给不同家庭成员,避免母亲角色过载。

-

第三空间建设:在家庭中创设"安全岛"(如指定交流角),约定每日15分钟的不评判对话时间,使用沙漏等工具建立仪式感。

-

社会支持网络:构建包含学校心理教师、青少年社团、男性导师在内的支持系统,为男孩提供多元化的角色参照。

-

自我关怀计划:指导母亲建立个人成长档案,通过正念训练、兴趣培养等方式重建自我价值感,避免将人生价值过度投射到子女身上。

在咨询结束时,张女士的儿子第一次主动询问:"妈妈,我发脾气时你是不是很难过?"这个笨拙的问题,标志着重构亲子关系的可能性,青春期亲子冲突的本质,是两代人共同经历的成长阵痛,当我们放下"管教与被管教"的对抗模式,转而建立"成长伙伴"的新型关系,那些尖锐的冲突终将化为理解的笑容,正如家庭治疗大师萨提亚所说:"问题不是问题,如何应对才是问题。"在这场必然的情绪风暴中,母亲们需要的不是完美的解决方案,而是持续进化的爱的能力。