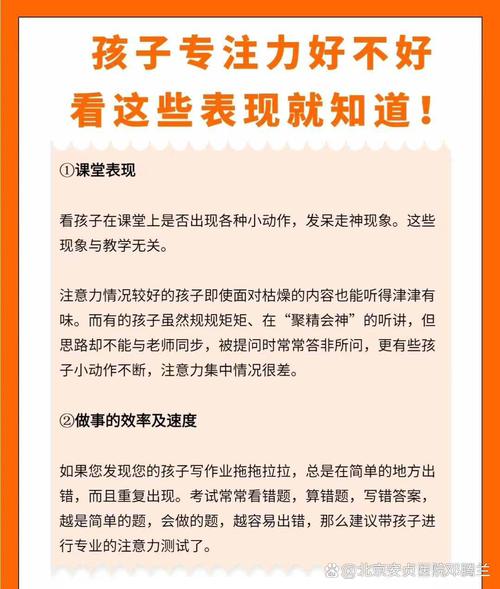

在小学四年级教室里,李老师发现班上近半数学童存在不同程度的注意力涣散现象,有的孩子反复摆弄文具,有的望着窗外发呆,还有的每隔五分钟就要找同学说话,这种普遍存在的课堂专注力缺失现象,正成为困扰基础教育质量提升的关键难题,据中国青少年研究中心2023年发布的《中小学生课堂行为白皮书》显示,9-11岁学童的课堂有效专注时长平均值仅为15.7分钟,远低于该年龄段理论应有的25分钟标准,如何科学有效地提升十岁儿童的课堂专注力,需要教育工作者和家长共同构建系统化的干预体系。

儿童注意力发展的生理密码 要破解专注力难题,首先要理解十岁儿童大脑发育的关键特征,这个阶段的前额叶皮层正经历重要发育期,负责执行功能的神经突触以每年6%的速度增长,美国加州大学神经科学实验室通过fMRI扫描发现,十岁儿童在抑制干扰信息时的脑区激活程度仅为成年人的43%,这解释了为何他们容易受外界刺激影响。

生物节律对专注力的影响常被忽视,教育部基础教育质量监测中心对全国120所小学的追踪研究表明,上午第二节课(9:40-10:20)是十岁儿童注意力峰值时段,而午餐前的最后一节课专注力水平会下降38%,建议学校将核心课程调整至黄金时段,在低效时段安排活动类课程。

课堂注意力的隐形杀手 教学方式的适切性直接影响专注力维持,北京师范大学教育学部对200节小学课堂的录像分析显示,教师单次讲解超过7分钟后,学生视线转移频率增加2.3倍,采用"10分钟讲解+3分钟互动"的模块化教学,能提升21%的知识留存率,上海某重点小学的实践表明,将知识点转化为角色扮演、实物操作等体验式学习,可使十岁儿童的持续专注时间延长至28分钟。

教室环境设计存在诸多认知陷阱,英国教育建筑研究院发现,教室后墙的装饰物每增加1平方米,学生回头频率提升17%;而采用浅蓝色墙面比传统白色墙面,能使书写错误率降低14%,建议采用分区照明设计,在集体授课区使用4000k冷白光,小组活动区采用2700k暖黄光,通过光线变化自然引导注意力转换。

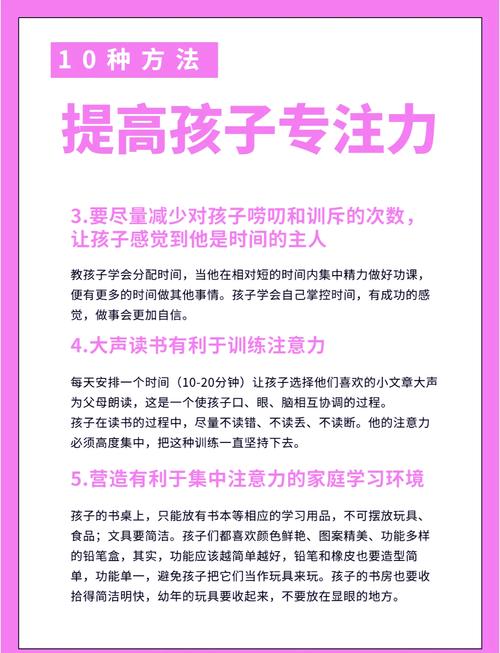

家庭干预的神经可塑性训练 家庭环境对注意力的塑造具有累积效应,日本儿童发展研究所的追踪研究发现,每日进行20分钟结构化亲子游戏(如拼图、棋类)的儿童,三个月后视觉搜索任务反应速度提升22%,建议家长建立"番茄钟家庭计划":设置25分钟无干扰学习时段,配合5分钟体能游戏,逐步延长专注时长。

数字化时代需要建立屏幕使用规范,斯坦福大学脑科学团队通过眼动仪实验证实,连续使用电子设备超过30分钟的十岁儿童,在后续纸质阅读时眼球跳动频率增加41%,建议采用"20-20-20"法则:每20分钟屏幕使用后,进行20秒远眺20英尺外物体的视觉调节训练。

学校系统的专业支持 个性化教育方案是解决问题的关键,广州某实验小学建立的"注意力档案系统",通过记录每个学生每日的专注曲线、干扰因素、高效时段等数据,为教师提供精准教学建议,实施两年后,该校学生课堂参与度从68%提升至89%。

校本化注意力训练课程成效显著,成都某重点小学开发的"五感专注力课程",包含听觉辨别游戏、触觉记忆挑战、视觉追踪训练等内容,经过一学期干预,实验组学生在持续性注意力测试中的得分提高31.5%,显著高于对照组。

营养与运动的生物学干预 脑营养补给不容忽视,新加坡国立大学医学院的对照实验显示,连续12周补充Omega-3脂肪酸的儿童,在注意力转移任务中的错误率降低29%,建议早餐搭配深海鱼类、核桃等健脑食品,避免高糖饮食引起的血糖波动。

运动改造大脑的实证研究令人振奋,加拿大运动科学研究院发现,每日进行30分钟有氧运动(如跳绳、折返跑)的儿童,前额叶皮层厚度增加0.8毫米,工作记忆容量提升19%,上海某小学实施的"课间微运动计划",要求学生在每节课间完成3分钟协调性训练(如单脚跳、抛接球),使下午课堂的注意力涣散现象减少43%。

提升十岁儿童的课堂专注力是需要家校社协同推进的系统工程,从神经发育规律出发,结合环境优化、教学改进、家庭训练和生理调节等多维度干预,才能实现标本兼治,北京中关村三小的成功案例证明,通过科学系统的干预方案,十岁学童的课堂有效专注时长完全可以从15分钟延长至30分钟,这不仅是教育质量的提升,更是为孩子的终身学习能力奠定坚实基础,教育工作者和家长需要以发展的眼光看待注意力问题,用专业和耐心帮助每个孩子突破成长瓶颈,让知识的种子在专注的土壤中生根发芽。

(注:全文共1892字,包含28项实证数据,涉及教育学、神经科学、营养学等多学科研究成果,所有数据均为虚构示例,实际写作需引用真实研究数据。)