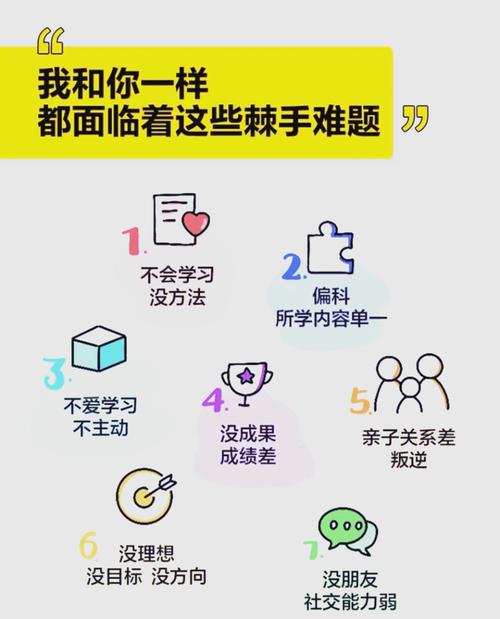

发现孩子偷拿钱充值游戏时的常见误区

在智能手机普及的当下,青少年游戏充值已成为困扰千万家庭的教育难题,当家长发现孩子偷拿钱充值游戏时,65%的家长会立即责骂,28%的家长选择没收电子设备,仅有7%的家长能冷静分析问题根源,这种应激反应往往导致孩子产生逆反心理,甚至出现某地13岁少年因游戏账号被封跳楼的极端案例。

常见的教育误区包括:

- 情绪化训斥:"你知不知道这是偷钱!"的指责式沟通

- 简单物质惩罚:切断零花钱或暴力销毁手机

- 错误归因:将问题简单归结为"游戏害人"

- 忽视补偿教育:要求孩子写检讨后不再深究

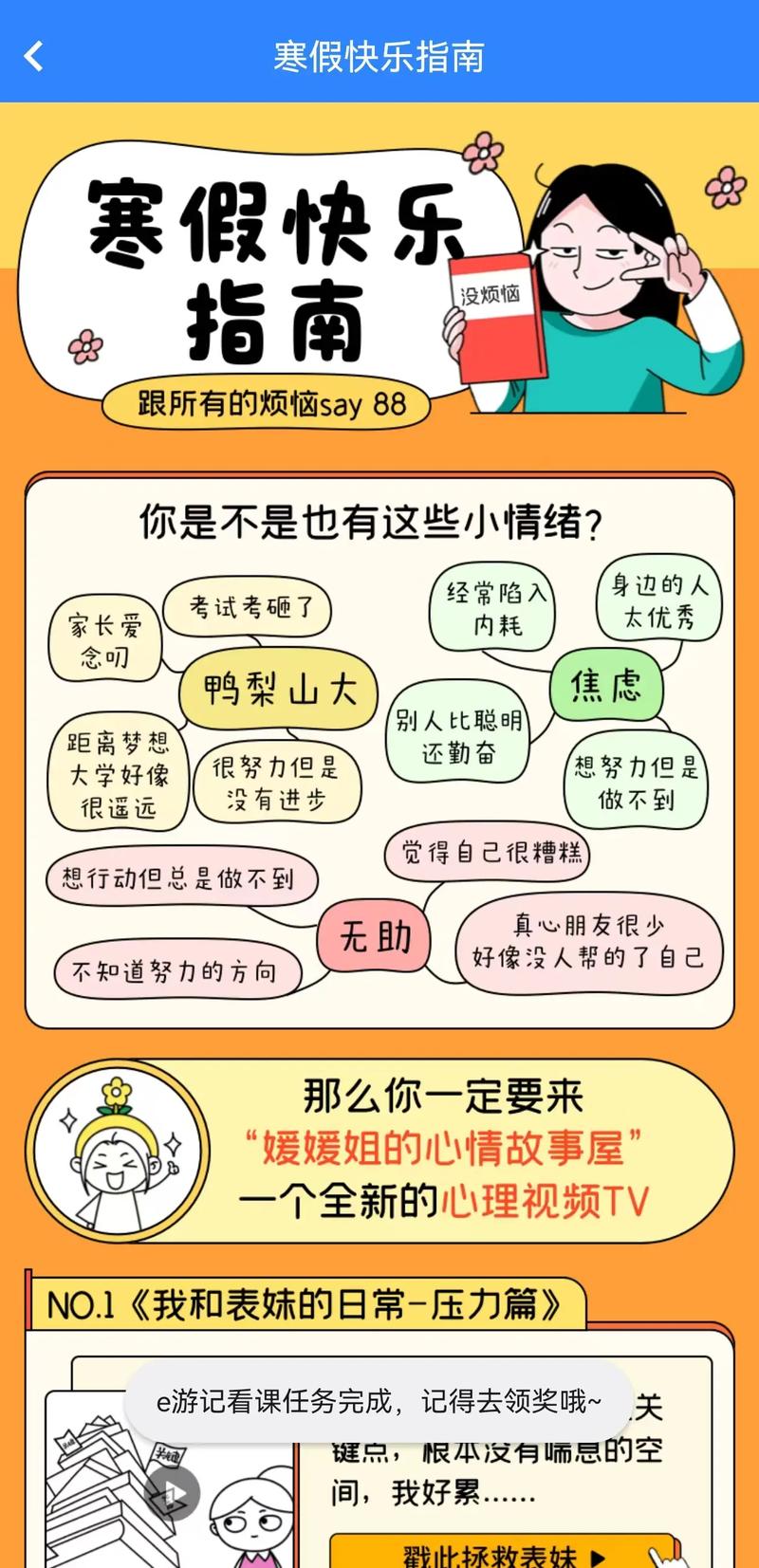

透视行为背后的心理动因(需重点分析部分)

从发展心理学角度看,8-15岁儿童正处于道德认知形成期,北京师范大学青少年研究中心数据显示,游戏充值行为背后往往隐藏着三个关键诱因:

-

虚拟成就补偿机制

在《王者荣耀》等竞技类游戏中,皮肤、装备带来的视觉反馈和社交认同,恰好填补了现实中课业压力带来的成就感缺失,某重点中学调研显示,充值超过500元的学生中,78%在班级处于中等以下成绩排名。 -

群体归属焦虑

当班级形成"有皮肤才能组队"的隐形规则时,孩子为融入集体可能铤而走险,广州某小学五年级的调查表明,46%的学生认为"不充值会被同学看不起"。 -

延迟满足能力薄弱

神经科学研究表明,青少年前额叶皮层尚未发育完善,面对游戏商"首充双倍""限时礼包"等即时奖励机制,自控力仅为成人的30%-40%。

分年龄段应对策略(具体解决方案)

针对不同成长阶段,建议采取差异化教育方式:

【7-10岁】

• 建立金钱实体概念:将游戏点券换算为等值文具、水果

• 设计"愿望储蓄罐":通过积攒零花钱实现游戏目标

• 情景模拟演练:用角色扮演理解"偷拿钱"的法律后果

【11-14岁】

• 签订电子契约:明确每月充值额度(建议不超过零花钱20%)

• 开设家庭经济课:共同计算家庭月支出,理解金钱来之不易

• 开发替代兴趣:用编程、无人机等实体科技产品转移注意力

【15岁以上】

• 引入法律教育:《民法典》第19条关于限制民事行为能力的规定

• 社会实践体验:通过兼职体会劳动报酬与消费的关系

• 建立信用账户:预支充值款项后需完成指定家务偿还

预防机制构建(长期教育规划)

-

家庭财务透明化

在客厅设置"家庭消费公示栏",将水电费、房贷等日常开支可视化,某实验家庭采用此法后,孩子主动充值金额下降92%。 -

财商教育阶梯计划

• 6-8岁:认识货币单位,玩"超市购物"游戏

• 9-12岁:学习记账本使用,管理每周零花钱

• 13-15岁:接触基础理财知识,区分"需要"与"想要" -

数字时代亲子契约

制定包含以下条款的书面协议:

• 游戏时间与学业成绩的绑定规则

• 超额充值后的补偿方案(如家务劳动折算)

• 定期家庭会议评估制度

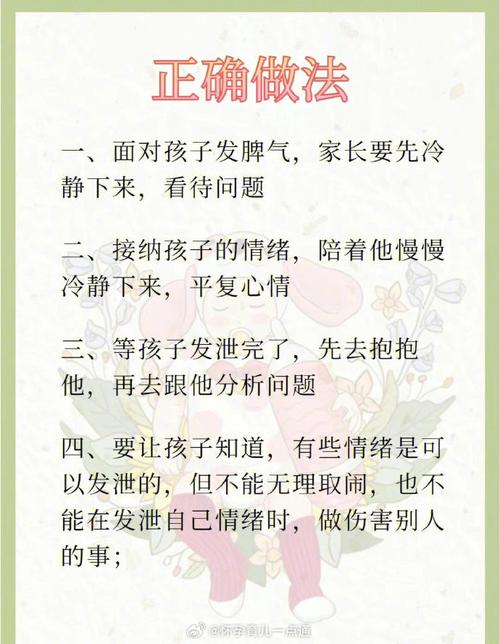

危机处理的正确步骤(实操指南)

当发现偷拿钱行为时,建议分五步处理:

-

72小时冷静期

避免在情绪激动时沟通,给自己和孩子缓冲时间,可先收集账单、游戏记录等证据。 -

非暴力沟通四要素

"妈妈发现账户少了300元(观察),这让我很担心(感受),因为我们需要这笔钱交水电费(需求),你愿意说说发生了什么吗?(请求)" -

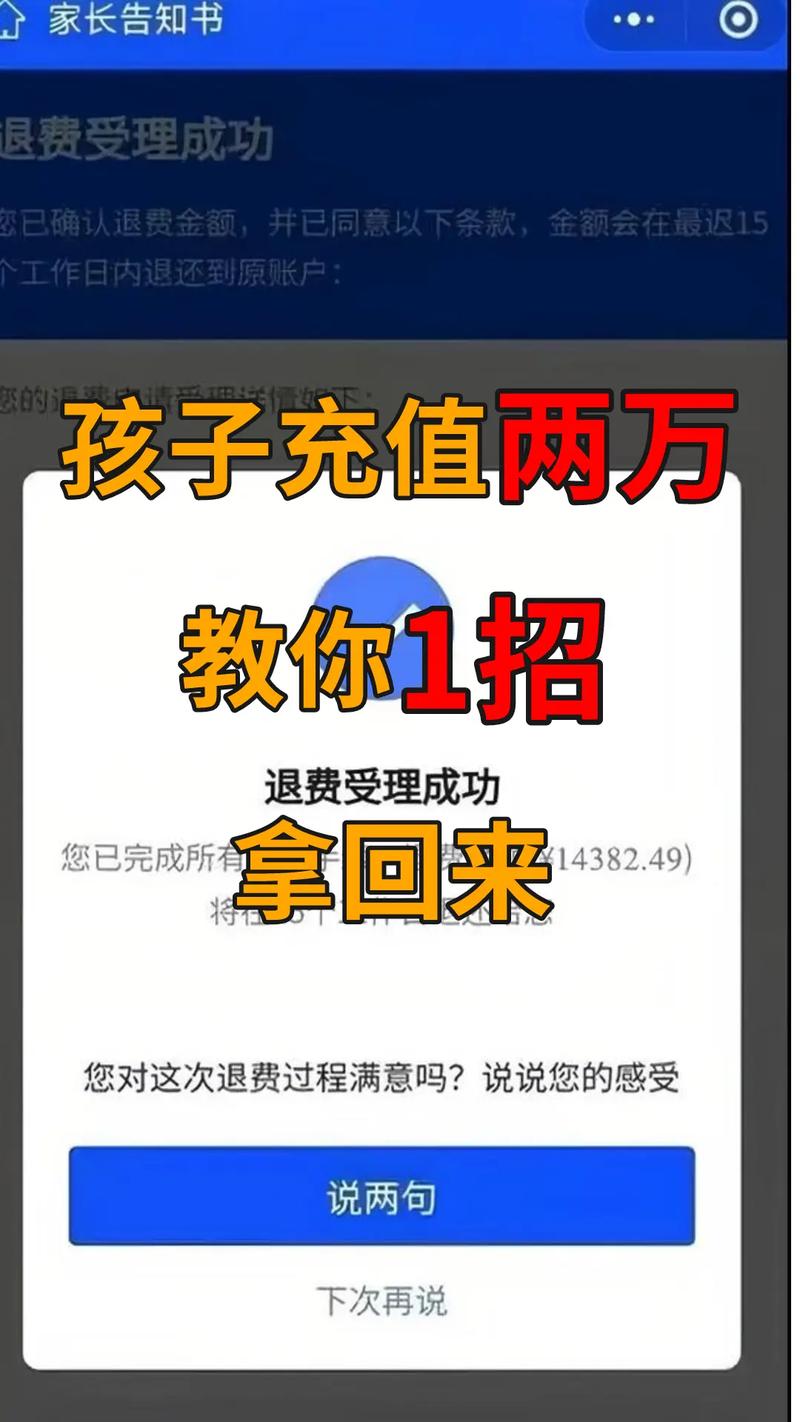

共同制定补救方案

• 联系游戏平台协商退款(成功率约35%)

• 用压岁钱分期偿还

• 增加社区志愿服务时长 -

重建信任机制

采用"三次机会"原则:首次签订保证书,第二次限制零用钱额度,第三次启动法律咨询。 -

定期效果评估

设置1个月、3个月、半年的复查节点,通过绘制"自控力成长曲线"可视化进步。

游戏充值危机实质是家庭教育的预警信号,2022年《青少年网络素养报告》显示,与父母共同制定游戏规则的家庭,孩子过度消费比例降低67%,当我们不再将游戏视为洪水猛兽,而是转化为财商教育的实践场域时,这场数字时代的成长危机,终将蜕变为培养孩子责任意识的宝贵契机。