在上海市某重点初中任教的李老师发现,班上有83%的学生拥有智能手机,这个数据相比五年前增长了近三倍,这个现象折射出当代家庭教育面临的新课题:当孩子伸着手说"同学都有手机"时,父母该如何智慧应对?

理解需求:手机已成为新时代的"文具盒" 现代初中生的学习场景中,手机承担着多重功能:在线作业提交、英语听力训练、实验视频观看等数字化学习已成为常态,某教育机构2023年的调查显示,76%的初中教师会通过微信群布置作业,58%的在线学习平台需要移动端登录。

但真正的矛盾点在于:孩子们常常以学习为理由,实际使用中却大量消耗在社交软件和短视频上,这时需要家长具备"需求鉴别力"——通过观察孩子使用场景、安装应用类型、流量消耗情况,判断哪些是刚性需求,哪些是娱乐消遣。

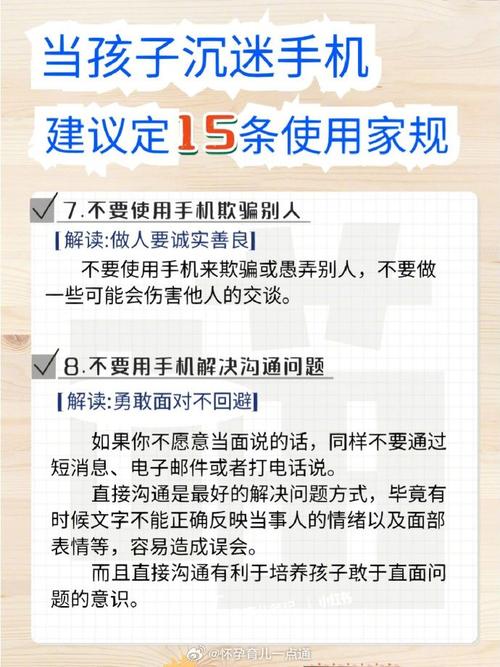

约法三章:构建数字时代的"家规" 制定手机使用规则时,建议采用"三维度管理法":

- 时间维度:建立"学习日无娱乐"原则,周一到周五仅开放学习类应用,周末每天娱乐时间不超过1.5小时

- 空间维度:划定"手机禁区",包括卧室(影响睡眠)、餐桌(影响交流)、书房(影响专注)维度:安装"青少年模式",自动过滤不良信息,屏蔽付费功能

典型案例:北京家长王女士采用"手机银行"制度,孩子通过完成学习任务、家务劳动赚取"手机使用币",既培养责任感又控制使用时间。

技术护航:善用智能管控工具 现代智能手机自带的管理功能往往被家长忽视:

- iOS系统:启用"屏幕使用时间",设置应用限额和停用时间

- 安卓系统:开启"数字健康"功能,建立专属儿童账户

- 第三方工具:Qustodio、OurPact等专业软件可实现实时定位、使用监控

特别提醒:某网络安全机构测试发现,市面85%的"青少年模式"存在漏洞,家长需定期检查更新,配合人工监督。

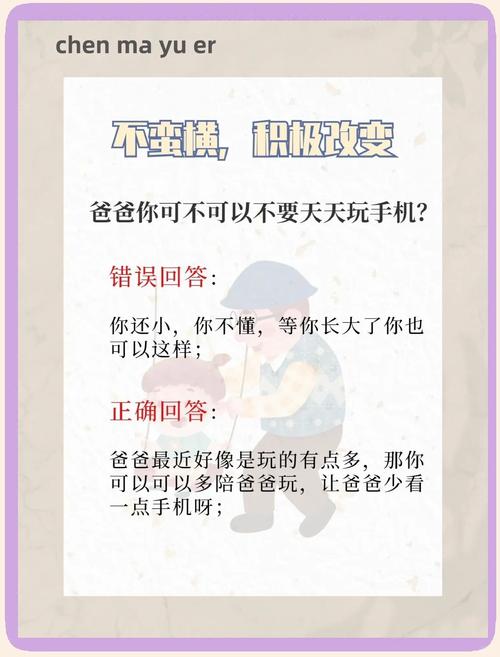

以身作则:营造家庭数字生态 家庭教育专家跟踪研究发现,家长自身手机使用习惯直接影响子女:

- 每天使用手机超5小时的家长,其子女手机依赖率高出42%

- 建立"家庭数字静默时间"(如19-21点)可提升亲子沟通质量53% 建议实施"手机驿站"计划:进门后所有家庭成员将手机放入指定区域,培养"离线相处"习惯。

动态调整:把握成长关键期 初中三年要分阶段管理: 七年级:重点培养信息素养,教会识别网络风险 八年级:强化时间管理能力,引入自主规划表 九年级:转向升学辅助功能,利用学习类APP提升效率

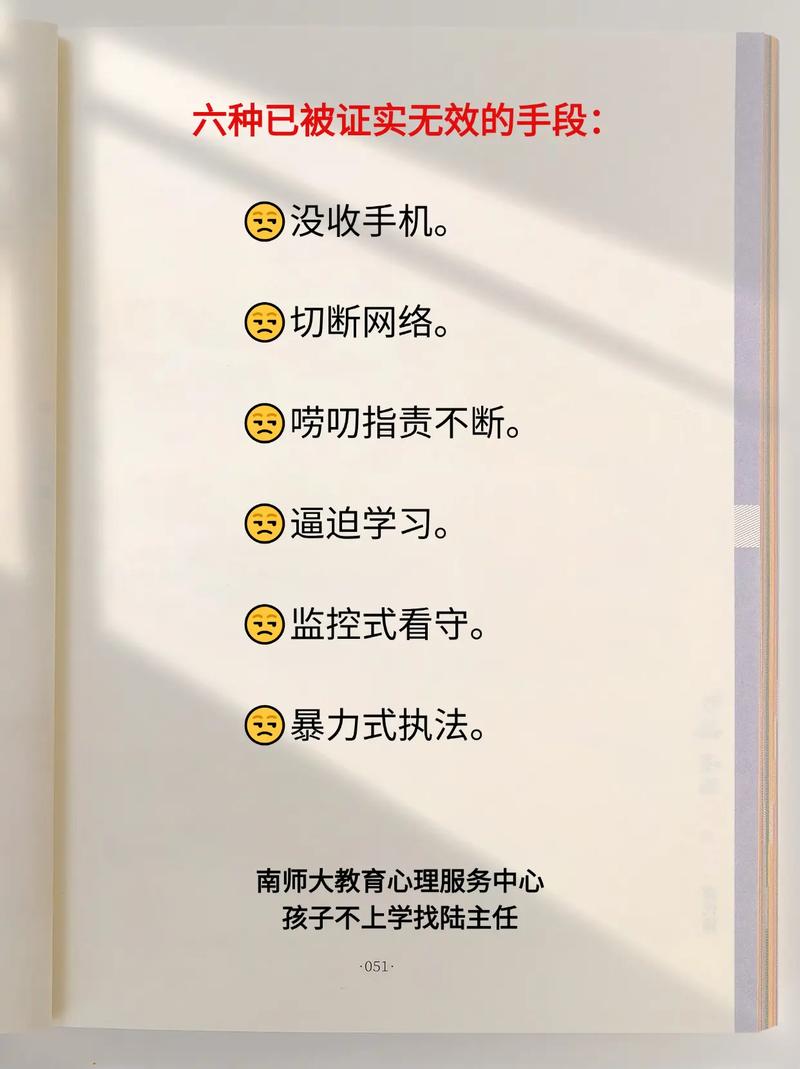

遇到失控情况时,可启动"手机休眠期":暂时收回设备,但需配套开展替代活动(体育运动、亲子阅读等),避免单纯禁止引发对抗。

某教育研究机构跟踪调查显示,采用科学管理方式的家庭,孩子出现网络成瘾的概率降低68%,学业成绩平均提升11.3%,这印证了德国教育学家赫尔巴特的观点:"教育的艺术在于唤醒而非压制"。

面对孩子要手机的需求,智慧家长应当扮演"引航员"而非"禁卫军",通过建立规则而不失温度的管理体系,既能防范数字风险,又能培养孩子的媒介素养,我们培养的不是与手机隔绝的"温室花朵",而是能驾驭科技的"数字原住民",当孩子学会平衡虚拟与现实,这份能力将成为他们未来人生的宝贵财富。

(全文共计1227字)