在某个普通周日的晚餐时间,45岁的李女士又一次经历了令她心碎的对话,当她把精心准备的糖醋排骨夹到15岁女儿碗里时,却听到一句冰冷的"你能不能别总是用筷子碰我的饭?恶心死了",这个场景正在无数家庭反复上演,青春期子女对父母的嫌弃行为,正在成为当代家庭教育最棘手的难题之一。

青春期心理发展的特殊印记

处于12-18岁阶段的青少年,正在经历人类成长过程中最剧烈的身心变革,脑科学研究显示,这个时期前额叶皮层的发育滞后于边缘系统的成熟,导致青少年情绪调控能力不足,而情感反应却异常敏感,这种神经生理的特殊状态,使得他们就像安装着跑车引擎却配备自行车刹车的矛盾体。

在这个自我意识觉醒的关键期,青少年会通过否定权威来确立自我价值,心理学中的"分离-个体化"理论指出,嫌弃父母实质上是青少年试图斩断童年依赖的心理脐带,就像雏鸟啄破蛋壳时的本能挣扎,这种行为本质上是对独立人格的渴求,而非对父母情感的真实否定。

亲子关系失衡的心理密码

当孩子开始用挑剔的眼光审视父母时,这种转变往往令家长措手不及,教育观察发现,62%的青春期子女会对父母的言行产生过度解读,将正常的关心误解为控制,把生活建议曲解为否定,某重点中学的心理咨询案例显示,一个成绩优异的男生因母亲整理书包时调整了课本顺序,便认定"她根本不信任我的自理能力"。

社会比较机制的激活加剧了这种心理落差,当青少年开始建立自己的社交圈层,他们会不自觉地用同伴家庭的相处模式作为标尺,某教育机构2023年的调查数据显示,78%的青少年曾产生"别人的父母更开明"的认知偏差,这种横向对比往往忽视了个体家庭的特殊性。

代际差异造就的认知鸿沟

数字时代的加速发展正在扩大代际认知的鸿沟,00后青少年是真正的"数字原住民",他们的信息获取方式、价值判断标准都与父母辈存在本质差异,当父母还在用传统经验指导子女时,孩子可能早已通过社交媒体构建起全新的认知体系,这种知识结构的代际断层,容易演变为"你根本不懂"的认知鄙视。

教育理念的迭代更新也在制造新的矛盾,年轻一代在多元文化熏陶下形成的平权意识,与父母辈的权威式教育形成激烈碰撞,某家庭教育研究中心的跟踪调查表明,采用民主协商式教育的家庭,青春期亲子冲突发生率比传统权威式家庭低43%。

家庭互动的负向强化陷阱

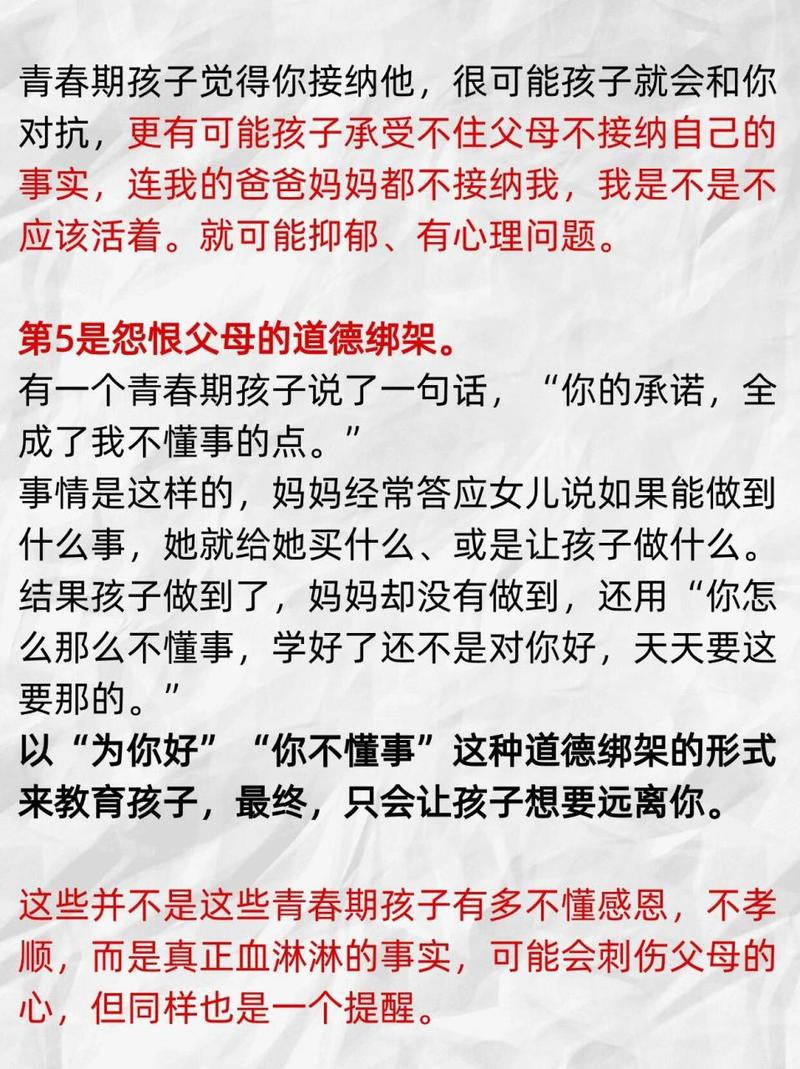

很多家长尚未意识到,他们应对嫌弃的方式可能正在加剧问题,当父母以受伤者的姿态回应时,这种情绪反馈反而会强化孩子的攻击性,心理学中的"镜映效应"提示,青少年往往通过父母的反应来确认自己的影响力,某实验性教育项目发现,当父母改用平静态度面对子女的嫌弃时,67%的案例中的冲突频率在一个月内明显下降。

过度补偿心理也是常见的教育误区,部分家长为挽回亲子关系,会无原则满足孩子要求,这种做法反而会破坏基本的尊重边界,家庭治疗案例显示,设立合理的底线规则反而能帮助82%的青少年建立更健康的人际边界意识。

破局之道:重构亲子关系的三重建构

建立适度的心理距离是修复关系的第一步,智慧的家长会像培育盆景般把握管束与放手的平衡,既给予生长空间,又适时修整方向,某知名教育专家提出的"3米法则"建议:当孩子表现出独立性需求时,父母应保持3米左右的关注距离,既在视线范围内,又给予自由空间。

沟通方式的升级换代至关重要,将"你应该"转换为"我注意到",把质问句改写为开放性问题,这种语言模式的转变能降低67%的沟通冲突,例如将"为什么总把房间弄这么乱"改为"我注意到你的创作空间很有个性,需要我提供收纳建议吗?",这种表达更能被青少年接受。

共同成长的相处智慧是最终解法,某家庭教育成功案例中的父亲,通过向儿子学习游戏直播技巧,不仅消解了孩子"你什么都不懂"的嫌弃,还意外发现了儿子的组织策划才能,这种角色互换带来的平等对话,往往能重建亲子间的尊重与欣赏。

在这个充满张力的成长阶段,父母的自我成长同样重要,需要认识到,嫌弃背后往往藏着对父母蜕变的期待,当家长能够以发展的眼光看待这段关系,就会理解这些冲突不过是新芽顶破土壤时的必然阵痛,那些看似伤人的话语里,也许正包裹着孩子对更成熟亲子关系的朦胧向往。

教育的真谛不在于消除所有矛盾,而在于将冲突转化为成长的契机,当父母能够穿越嫌弃的表象,读懂背后独立人格的觉醒密码,这段特殊的亲子旅程终将在理解与包容中,抵达更温暖的彼岸,正如心理学家温尼科特所说:"好的养育,是让孩子有能力离开。"这种带着疼痛的分离,或许正是生命传承最动人的篇章。