每个深夜伏案备课的教育工作者,都曾在教室后窗捕捉到那些躁动的青春;每位焦虑等待孩子回家的父母,都曾在紧闭的房门外感受过刺骨的疏离,青春期叛逆如同神秘的潘多拉魔盒,当12-18岁的少年们突然变得敏感易怒、抗拒管教时,教育者与家长往往陷入困惑与无助,但当我们掀开这层神秘面纱,会发现所谓的"叛逆期"实则是生命最精彩的蜕变现场,是每个独立人格破茧成蝶的必经之路。

神经系统的"施工改造":生理基础决定行为模式 斯坦福大学脑神经研究中心的最新成像技术揭示,青春期大脑正在进行着堪比城市重建的剧烈改造,前额叶皮层——这个负责理性判断和情绪控制的"司令部",要到25岁才能完成髓鞘化,而掌管情绪反应的边缘系统却早已发育成熟,这种"司令部装修未完成,先锋部队已出征"的错位,导致青少年经常陷入"油门灵敏刹车失灵"的认知困境。

此时体内激素浓度堪比过山车:睾酮素激增300%让男孩充满攻击性,雌激素波动使女孩情绪如六月天气,更值得关注的是多巴胺系统的重组,青少年对新鲜刺激的渴求度是成年人的两倍,但风险预判能力仅及成人的三分之一,这就是为什么他们明知深夜飙车危险,却仍被肾上腺素飙升的快感吸引。

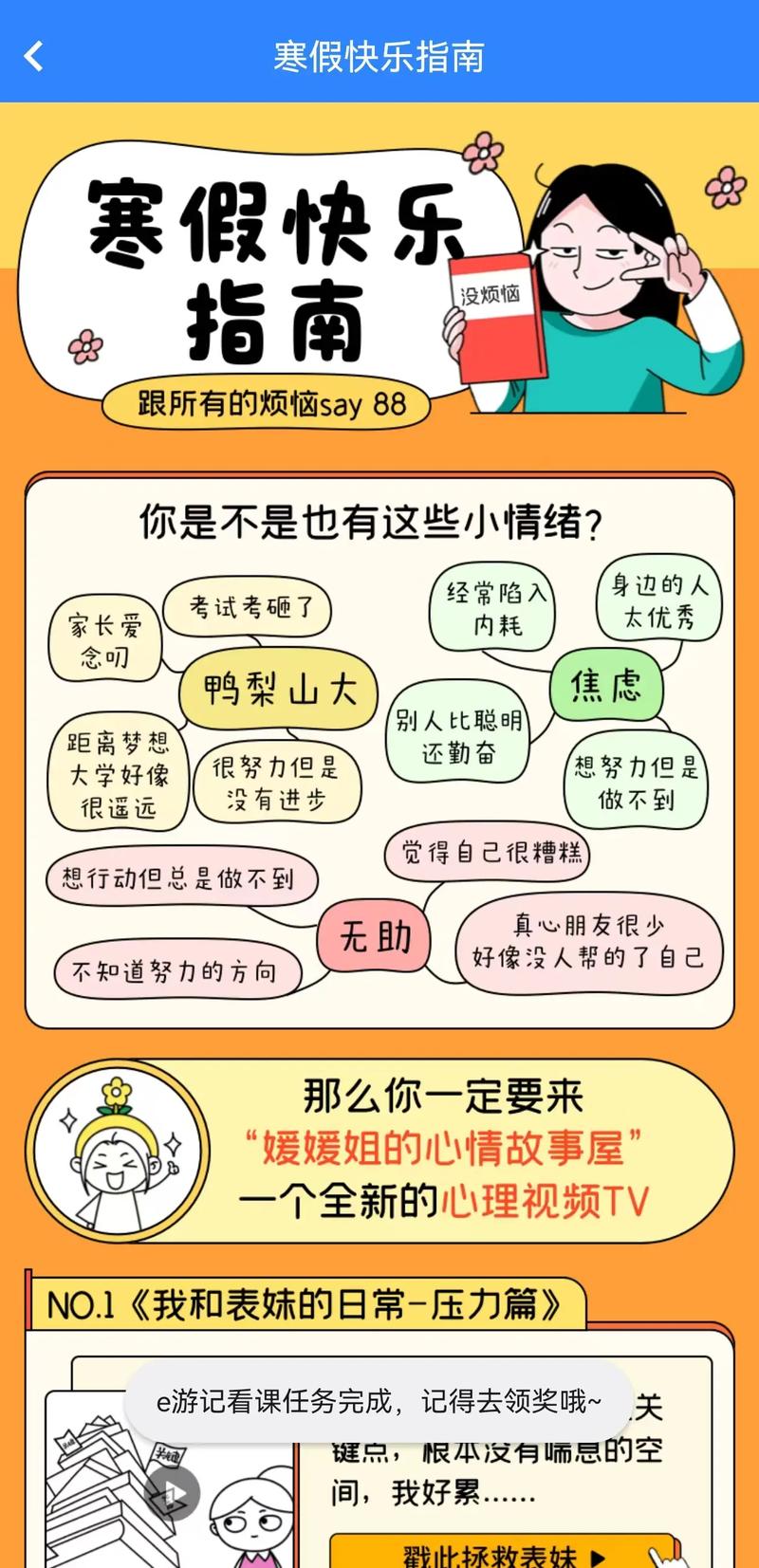

心理结构的"独立革命":自我意识觉醒的阵痛 著名发展心理学家埃里克森将青春期定义为"同一性对角色混乱"的关键期,当12岁的儿童开始频繁使用"我认为"、"我想要"的句式,标志着心理断乳期的来临,他们像初次离巢的雏鹰,既渴望翱翔天际,又恐惧失去庇护,这种矛盾催生出典型的"刺猬效应":用尖锐的刺保护柔软的腹部,用叛逆的姿态掩饰成长的惶恐。

认知能力的飞跃式发展让青少年开始构建自己的价值体系,他们开始质疑:"为什么必须完成作业?""凭什么要遵守宵禁?"这种质疑不是对权威的挑衅,而是逻辑思维成熟的标志,就像苏格拉底用提问探寻真理,青少年也在用反叛检验世界的真实性。

社会关系的"权力博弈":三方角力中的成长突围 在校园生态圈里,同辈认同逐渐取代师长评价成为首要价值标尺,当孩子把手机屏保换成偶像团体,当校服裤脚被偷偷改窄,这些看似叛逆的行为实则是向同龄人发射的社交信号,英国剑桥大学的研究显示,青少年对同伴评价的敏感度是成年人的6倍,这种进化本能保障了人类群体的代际传承。

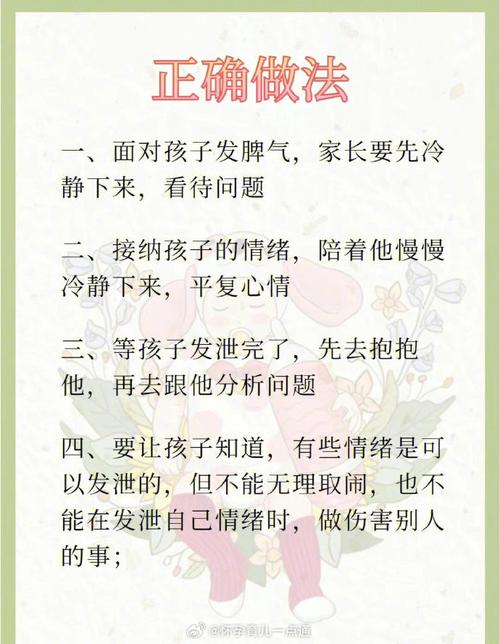

家庭权力结构在此时面临重构挑战,那个曾经仰视父母的孩子开始平视甚至俯视家长,他们用摔门抗议的不是具体的规则,而是"永远被当作孩子"的屈辱感,就像心理学家温尼科特所言:"青春期叛逆是对童年依赖的健康反叛。"

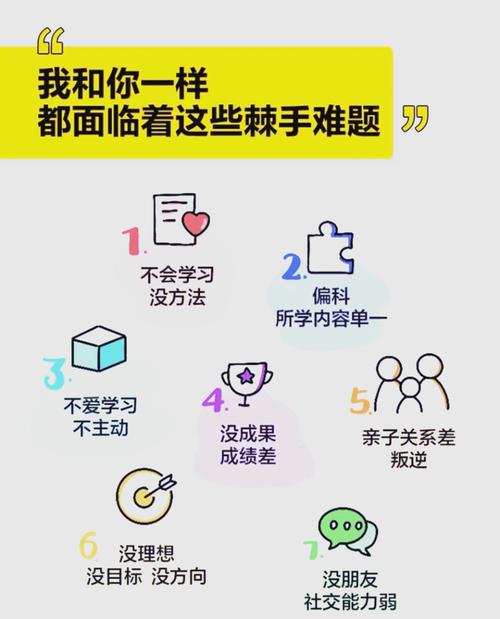

教育迷思的"认知陷阱":我们如何误解了叛逆 将叛逆病理化的思维正在扼杀无数成长可能,北京师范大学家庭教育研究中心调查显示,78%的家长将孩子锁门独处视为"心理问题征兆",而事实上这恰是自我整合的必要过程,更危险的是把叛逆期妖魔化为洪水猛兽,这种预设性期待往往演变为自我实现的预言。

教育方式的代际惯性加剧着冲突,当"我吃过的盐比你走的路多"遭遇"你的地图找不到我的新大陆",两代人的认知时差在数字时代被无限放大,那些被定义为叛逆的行为,可能只是新人类用新语言书写的成长宣言。

破译成长密码:构建新型教育生态 建立情感账户比纠正行为更重要,上海某重点中学的心理咨询室记录显示,主动倾诉的学生中92%首先抱怨"父母从不听我说话",每天15分钟不带评判的倾听,其效力远胜于万字说教,就像园丁不会责备幼苗向阳生长,智慧的教育者懂得为成长留出弹性空间。

教育权的让渡需要勇气和智慧,成都七中的实践表明,将班级事务决策权交还学生后,违纪率下降40%,创造力指标提升65%,当孩子感受到被信任的重量,就会用责任来平衡叛逆的力量。

多元智能理论提醒我们:那个数学不及格的涂鸦少年可能是未来的视觉艺术家,那个抗拒文言文的电竞少年可能正在构建元宇宙,教育的真谛不是修剪个性,而是为每颗独特的种子找到适合的土壤。

尾声:叛逆是生命馈赠的成长疫苗 当我们以敬畏之心凝视青春期的躁动,会发现每个叛逆举动都在诉说成长的渴望,那些顶撞权威的瞬间,是独立人格在练习站立;那些标新立异的选择,是创造性思维在寻找出口,正如蝴蝶挣扎出茧的过程不能代劳,青春期的阵痛也是生命蜕变的必修课。

教育的终极使命不是培养顺从的绵羊,而是唤醒内心的雄狮,当我们学会用成长的眼光解读叛逆,用发展的思维应对冲突,就会发现:那些让我们夜不能寐的"问题",正是生命最动人的成长诗篇。