——基于教育学视角的成因分析、影响评估与修复路径

在社区家庭教育指导站工作的十二年里,我接待过287组存在亲子疏离问题的家庭,当统计数据显示67%的案例涉及孩子对父亲的负面情绪时,这个数字背后的社会症结远比表象更值得深思,父亲角色的当代困境,正在演变为影响未成年人社会化进程的重要变量。

情感断裂的深层机理

深圳某重点中学的心理咨询记录显示,每周接访的40个学生案例中,有23人存在"父亲恐惧症",这种症状的典型表现是孩子刻意回避与父亲的肢体接触,在餐桌上保持沉默,甚至出现生理性厌恶反应,通过家庭追踪观察发现,这些父亲普遍存在"在场缺席"现象:他们虽然与孩子生活在同一屋檐下,但日均有效互动时间不足12分钟。

现代职场文化正在重塑父亲的形象认知,某互联网公司高管的个案极具代表性:他坚持"物质供给就是父爱"的理念,用最新款游戏机、国际夏令营填补亲子时光的空白,当14岁的儿子在咨询室说出"他像个会走路的ATM机"时,投射出的不仅是情感饥渴,更是对父亲人格认知的严重偏差。

更值得警惕的是情绪暴力形成的创伤记忆,某初中男生持续三年的逃学行为,根源竟是父亲每日早餐时的"激励教育":"我像你这么大时已经..."这类看似平常的比较性话语,在神经科学视角下会持续激活杏仁核的威胁反应,最终演变为条件反射式的心理防御机制。

角色失序的连锁反应

在家庭系统理论框架下,父亲角色的功能性缺失必然引发系统重构,某单亲母亲的案例印证了这种失衡:当父亲长期缺位,10岁的女儿开始模仿母亲呵斥宠物狗的语气与父亲视频通话,这种代偿性权威建立,实质是儿童在混乱系统中自发的秩序维护行为。

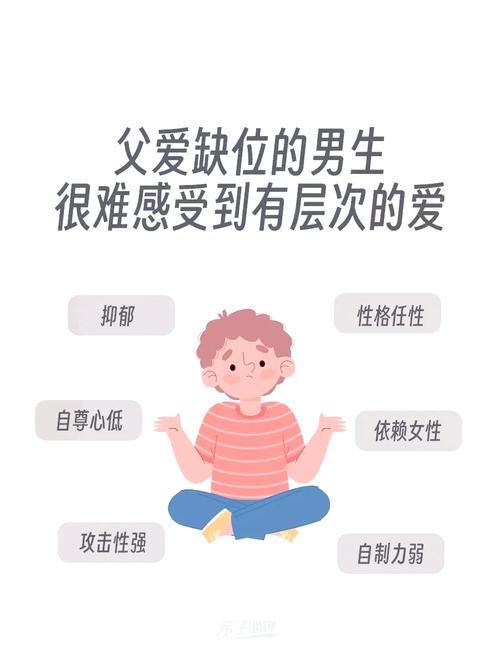

代际传递的阴影正在显现,跟踪研究发现,幼年时期与父亲关系紧张的孩子,在建立亲密关系时普遍存在障碍,29岁的来访者小林坦言,每当男友试图靠近,父亲摔门而去的童年画面就会突然闪现,这种潜意识层面的创伤再现,印证了客体关系理论的预言。

社会化进程中的认知扭曲更为隐蔽,在青少年司法矫正中心,85%的涉罪未成年人家庭存在父亲角色异常,这些孩子对权威的认知呈现两极化:要么过度崇拜暴力,要么完全蔑视规则,这正是父亲未能完成社会规范初级内化的恶果。

关系重构的实践路径

北京某重点小学的"父亲唤醒计划"提供了可行性样本,通过设计父子协作的物理实验课、户外生存挑战等活动,强制创造每天90分钟的"无电子产品互动时间",三个月后的评估显示,参与家庭的亲子沟通质量提升47%,冲突频率下降63%。

沟通范式的革新需要技术支持,借鉴非暴力沟通理论,我们开发了"情绪温度计"对话工具:用红黄蓝三色卡片代表情绪状态,配合"观察-感受-需求-请求"四步法,在32个试点家庭中,这种可视化工具使冲突化解效率提升55%。

家庭生态的重建必须打破传统角色定式,上海某社区推行的"父职能力认证体系"颇具启示:通过儿童发展心理学课程、情绪管理实训、游戏力工作坊等模块,帮助父亲构建现代教养认知,获得认证的父亲在教养效能感量表上的得分平均提高38分。

站在教育人类学的维度审视,父子疏离不仅是家庭危机,更是文明传承的断层预警,当父亲们开始学习用孩子的眼睛看世界,当陪伴质量取代物质堆积成为爱的度量衡,我们或许才能阻止这场静默的情感坍塌,重建父职的终极意义,在于为每个成长中的生命提供完整的人格镜像,这需要整个社会认知系统的协同进化。