被误解的"叛逆":孩子不听话背后的真实需求

在北京市朝阳区某小学的心理咨询室里,13岁的晓峰低头摆弄着书包带:"每次我妈说'这都是为你好',我就想把耳朵捂起来。"这个案例折射出当代亲子关系中普遍存在的困境:父母掏心掏肺的教导,在孩子耳中却成了刺耳的噪音,当我们撕掉"叛逆期"的简单标签,会发现每个不愿倾听的孩子背后,都隐藏着未被满足的心理诉求。

发展心理学研究显示,7-12岁儿童正处于"勤奋对自卑"的关键期(埃里克森人格发展阶段理论),他们通过挑战权威来确认自我价值,美国儿童心理学家托马斯·戈登在《父母效能训练》中指出,80%的亲子冲突源于需求认知错位,当孩子反复说"我不要"时,实际在表达"我需要被看见"的深层渴望,就像14岁的雯雯在日记里写道:"他们总在说教,却从不问我为什么数学考砸。"

沟通陷阱:家长常踩的三大误区

-

命令式语言体系

"马上写作业!""不准玩手机!"这类句式激活了人脑的杏仁核防御机制,加州大学实验显示,命令性语言会使儿童前额叶皮层活动降低40%,直接削弱理性思考能力,更有效的做法是:"我们来看看怎么安排时间更合理?" -

情绪化反应链条

家长张女士的经历颇具代表性:发现孩子偷玩手机→怒火中烧→没收设备→孩子摔门抗议,这种"刺激-反应"模式形成了神经系统的条件反射,脑科学研究表明,当家长音量提高15分贝,孩子接收信息的效率会下降60%。 -

单向输出惯性

某重点中学的调研数据显示,76%的家长日均亲子对话中,孩子发言时长不足3分钟,这种"演讲式沟通"违背了沟通的本质——德国沟通专家弗德曼提出的"7:3倾听法则"强调,有效对话需要70%的时间用于倾听。

重建沟通桥梁的五个关键支点

信任地基的夯实

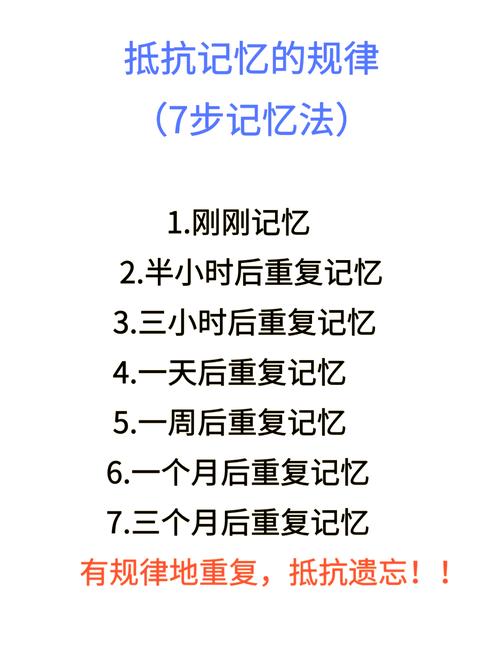

(1)建立"安全港"机制:每天设置20分钟"无评价时间",期间只倾听不评判

(2)兑现承诺的仪式感:如约定周六去动物园,风雨无阻也要执行

(3)尊重隐私的智慧:青春期孩子锁抽屉时,用留言条代替强行检查

沟通方式的系统升级

(1)非暴力沟通四步法:观察(你最近三天作业写到11点)→感受(妈妈有点担心)→需要(希望你有充足睡眠)→请求(我们一起制定个计划好吗)

(2)隐喻教育法:用"手机就像小火车,需要按时进站充电"代替"别玩手机了"

(3)肢体语言优化:沟通时保持目光平视,距离1.2米(心理学安全距离)

自主意识的培养工程

(1)有限选择权:"周末想先爬山还是先写作业?"

(2)后果体验法:温和坚持"不穿外套会感冒"的自然结果

(3)家庭议会制:每月召开家庭会议,孩子拥有投票权

情绪管理的共同修炼

(1)设置"冷静角":配备减压玩具和情绪卡片

(2)制作"情绪天气预报":每天用晴雨图标示心情

(3)践行"6秒法则":冲突时深呼吸6秒再回应

价值认同的渐进渗透

(1)故事疗愈法:通过《西游记》讲坚持,用《三国演义》谈谋略

(2)生活实践课:超市采购时让孩子计算折扣,培养责任感

(3)成长型思维培养:把"这么简单都不会"改为"这次错了,下次就有经验了"

见证改变:三个家庭的蜕变之旅

杭州的王先生运用"我信息"沟通法后,儿子玩手机时间从日均4小时降至1.5小时;深圳的李女士通过家庭会议制度,让女儿主动制定了雅思备考计划;成都的赵家庭实施"情绪天气预报"两个月后,争吵频率下降75%,这些改变印证了德国教育学家福禄贝尔的观点:"教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。"

静待花开:教育是慢的艺术

在东京家庭教育研究所的追踪研究中,那些最终建立良好亲子关系的家庭,平均需要18个月持续调整,正如儿童心理学家海姆·吉诺特所言:"孩子的拒绝倾听,往往是他们内心呼救的方式。"当我们放下改造的执念,真正以平视的姿态走进孩子的世界,那些紧闭的心门终将透出温暖的光芒。

每个不愿开口的孩子心里,都藏着未被破解的密码,教育者的使命,不是用蛮力撬开紧闭的贝壳,而是用理解的温度,让珍珠自愿绽放光彩,这场关于倾听与成长的修行,最终成就的不仅是孩子,更是家长自我的觉醒与蜕变。