清晨六点半的厨房里,李女士发现女儿的书包夹层露出一角粉色信封,印着卡通兔子的火漆印章在晨光中泛着微光,这个发现让从事金融行业的职场母亲瞬间手足无措,正在冲咖啡的手微微颤抖——14岁的女儿收到人生第一封情书,这个场景比她经手的任何并购案都要复杂棘手。

这是当代家庭教育中极具代表性的困境:当青春期的情感嫩芽悄然萌发,家长如何既守护孩子心灵花园的健康生长,又避免过度干预导致逆反?这个命题考验着现代父母的智慧与格局。

情感萌芽期的心理图景 北京师范大学青少年发展研究中心2023年的调研数据显示,67.3%的初中生承认有过朦胧的好感体验,但其中82%的孩子选择将这种情感深埋心底,青春期前额叶皮质尚未发育完全的特征,决定了少年们的感情体验往往伴随着强烈而不稳定的情绪波动。

教育心理学专家王教授指出:"这个阶段的情感更多是对自我价值的试探性确认,就像试飞前的雏鸟扇动翅膀。"孩子们在经历从儿童到成人的认知蜕变,他们既渴望被群体认同,又试图通过特殊情感联结证明个体独特性,这种矛盾性恰恰构成了情感教育的最佳切入点。

家长常见的三个误区

-

草木皆兵型:38岁的张先生发现儿子手机里的暧昧信息后,连夜注册社交账号伪装成同龄人"钓鱼执法",导致亲子关系出现严重裂痕,这种过度防卫往往源于家长自身的情感创伤投射。

-

鸵鸟回避型:"小孩子懂什么爱情"的论调背后,是家长对代际沟通壁垒的逃避,广州某重点中学的心理咨询记录显示,因此类冷处理导致焦虑障碍的学生占比达17%。

-

浪漫鼓励型:部分70后家长抱着"补全青春遗憾"的心态,默许甚至鼓励孩子早恋,上海某私立学校的跟踪调查表明,这类"开明家庭"的孩子出现学业滑坡的概率反而高出平均值23%。

智慧应对的三阶模型 (一)第一阶梯:构建情感缓冲带 当发现孩子收到表白时,首先要建立情绪隔离区,就像外科医生处理创口前必须消毒,家长需要先进行自我心理建设,建议采用"3×3呼吸法":深吸气3秒,屏息3秒,缓慢呼气3秒,重复三次平复情绪。

典型案例:杭州陈妈妈发现女儿书桌里的巧克力时,没有当场质问,而是在周末郊游时借景抒情:"你看溪边的野蔷薇,开得早的往往谢得快,因为还没学会储存养分。"这种隐喻式沟通为后续引导埋下伏笔。

(二)第二阶梯:开展认知重塑

-

情感教育四象限法: 将"喜欢"细分为欣赏象限(学业特长)、陪伴象限(共同兴趣)、仰慕象限(特殊才能)、冲动象限(生理吸引),引导孩子用"情感色谱"分析自己的感受,将混沌的情绪进行理性解构。

-

情景模拟训练: 通过角色扮演让孩子体验不同选择带来的后果,例如设置"接受表白后可能场景"、"维持友谊的可能方式"等情境卡,培养孩子的预见性思维。

(三)第三阶梯:建立支持系统

-

家校协同机制: 与班主任建立信息共享通道,但需签订《隐私保护协议》,北京某实验中学推行的"三角沟通模式"(家长-心理老师-班主任)成功帮助83%的案例平稳过渡。

-

同辈支持网络: 组建由高年级学长、表兄弟姐妹构成的"成长导师团",用同龄人的视角分享经验,这种非权威式的交流往往比说教更易被接受。

特殊情境应对指南 当遇到网络表白、同性表白或群体起哄等复杂情况时,家长要掌握"剥洋葱沟通法":外层处理客观事实(如网络安全教育),中层解析群体心理,核心层解决自我认同问题,切记保持"五不原则":不嘲讽、不比较、不预言、不贴标签、不翻旧账。

预防性教育时间轴

- 小学高年级:通过动植物生长纪录片渗透生命教育,建立正确的性别认知。

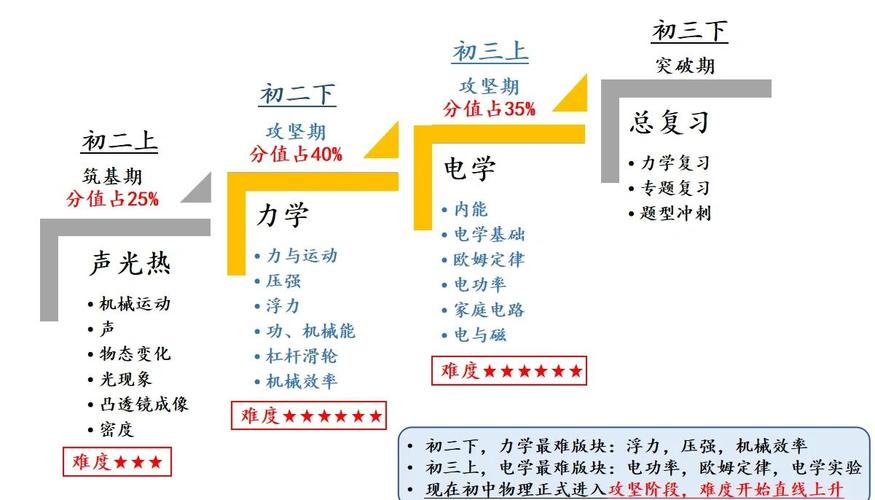

- 初一上学期:开展"情感银行"游戏,让孩子理解情感投入与风险的关系。

- 初二关键期:组织"时间胶囊"活动,引导孩子给三年后的自己写信,培养延时满足能力。

在这个信息过载的时代,青春期情感早已不是"洪水猛兽",而是孩子社会化进程中的重要实践场域,智慧的家长应当成为麦田里的守望者,既要防止嫩苗遭受风雨摧折,也要给予自由生长的空间,正如教育家苏霍姆林斯基所说:"真正的教育是让玫瑰成为更好的玫瑰,青松成为更好的青松。"

当某天孩子在整理旧物时翻出那封泛黄的情书,回忆起的不是父母的惊慌失措,而是成长路上被温柔守护的笃定,这便是家庭教育的终极浪漫,在这条陪伴青春的路上,愿每位家长都能修炼出静待花开的从容,与指引方向的智慧。