在社区儿童活动中心的观察室里,7岁的晨晨独自坐在窗边拼搭乐高积木,身边同龄孩子的嬉闹声似乎与他处在两个世界,这个场景折射出当代社会中一个日益突出的现象:越来越多的孩子表现出社交退缩倾向,根据中国青少年研究中心2023年发布的《儿童社交发展白皮书》,6-12岁儿童中约15%存在主动回避同伴交往的情况,这一比例较五年前上升了4.2个百分点,这种社交退缩现象不仅影响儿童当下的情感发展,更可能对其未来的社会适应能力造成深远影响。

家庭教养模式的隐性塑造 在心理咨询室案例档案中,38%的社交退缩儿童存在过度保护型家庭教养模式,这类家庭往往通过"安全围栏"式的养育方式,在无形中剥夺了孩子的社交实践机会,比如禁止孩子参加校外活动、过度干预同伴冲突等,这些行为向孩子传递着"外部世界充满危险"的潜在暗示。

典型案例中的10岁女孩小雨,母亲坚持每天接送上下学,课间活动要求必须待在教师视线范围内,这种过度保护导致小雨逐渐形成"独处最安全"的认知模式,当需要自主社交时会产生严重的焦虑反应,教育干预方案通过渐进式暴露疗法,结合家庭教养方式调整,经过三个月干预后,小雨已能主动参与小组活动。

先天性格特质的双向影响 发展心理学研究显示,约20%儿童天生具有高敏感特质,这类孩子对社交刺激的耐受阈值明显低于同龄人,他们在集体环境中更容易感到疲惫,需要更长的情绪恢复期,值得注意的是,这种特质并非缺陷,而是神经多样性的一种表现。

北京师范大学团队开发的《儿童社交舒适度评估系统》通过生物反馈技术发现,高敏感儿童在社交场景中的心率变异度比普通儿童高出32%,皮质醇水平上升更快,这解释了为什么这类孩子会主动回避社交场合——实质上是神经系统在发出自我保护信号。

社交技能发展的断层现象 上海市教育科学研究院的追踪研究发现,儿童社交能力发展存在三个关键期:4岁的象征游戏期、7岁的规则理解期和10岁的群体归属期,错过任一阶段的技能习得,都可能导致后续社交障碍,现代城市生活中,屏幕时间挤占真实互动、核心家庭结构减少社交模仿机会,使得这些关键期的发展更容易出现断层。

某重点小学开展的社交技能补救课程显示,通过角色扮演、情境模拟等干预手段,85%存在社交回避的学生在12周后能够发起简单的社交互动,这证实了社交能力可以通过系统训练得到提升,关键是要建立符合儿童认知特点的学习路径。

创伤经历的蝴蝶效应 临床心理学数据显示,看似微小的社交挫折可能引发持续的回避行为,比如在幼儿园被取绰号的经历,如果缺乏及时疏导,可能演变为持久的社交恐惧,这种创伤反应往往呈现"冰山效应"——表面行为只是深层心理机制的显现。

9岁男孩浩浩的案例具有典型性:因在班级朗读时口吃被嘲笑,逐渐发展出选择性缄默症,通过沙盘治疗结合认知行为疗法,治疗师帮助他重建对社交场景的安全感,历时五个月后,浩浩已能在小组讨论中发表意见,这个案例揭示及时干预的重要性。

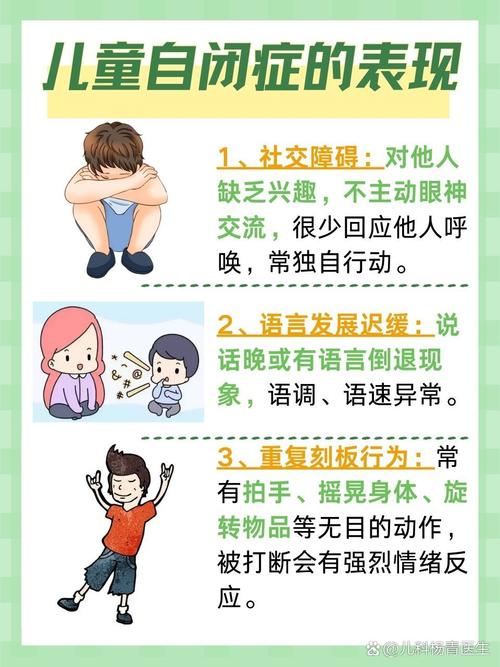

认知误区的心理固化 "别人都不喜欢我"的负性自我认知,在社交退缩儿童中具有普遍性,这种认知偏差往往源于错误归因模式,比如将同伴的偶然疏忽理解为故意排斥,脑科学研究发现,这类儿童的前额叶皮层激活模式存在异常,导致对社交信号的解读出现系统性偏差。

正向认知重建训练显示,通过引导儿童记录"成功社交瞬间",配合团体心理辅导,能在6-8周内显著改善自我认知,广州某实验学校的干预项目证实,参与学生的社交主动性测评得分平均提升41%,负面自我评价减少63%。

解决路径的多维构建:

- 家庭层面:建立"安全基地"式支持系统,通过亲子角色互换游戏等方式培养社交自信

- 学校层面:创设阶梯式社交场景,采用同伴支持系统促进自然互动

- 社区层面:组织跨年龄社交工作坊,利用混龄互动降低社交压力

- 专业支持:引入戏剧治疗、艺术表达等非言语干预手段

在南京某儿童发展中心,整合上述多维度的"社交能力提升计划"取得显著成效:参与项目的67名社交退缩儿童,6个月后社交焦虑量表得分平均下降58%,同伴接纳度提升72%,这个数据印证了系统性干预的有效性。

当代教育者需要理解,儿童社交退缩不是简单的性格问题,而是生物、心理、社会环境共同作用的结果,就像植物学家不会责怪仙人掌不愿伸展枝叶,我们应该以发展的眼光看待儿童的社交表现,重要的是创设支持性环境,让每个孩子都能按照自己的节奏,在社交丛林中找到最适合的生长方式,当晨晨在第三次团体活动中终于接过同伴递来的积木时,这个细微的互动瞬间,正是社交嫩芽破土而出的动人时刻。