初三的教室外,一位母亲攥着手机包装盒的手微微发抖,她刚在家长群看到班主任发的月考成绩单,儿子的数学又跌了15分,此刻儿子正红着眼眶和她对峙:"全班都有手机,就我没有!你们根本不懂现在的学生!"这场发生在千万家庭中的"手机争夺战",正在成为青春期教育中最具代表性的矛盾冲突点。

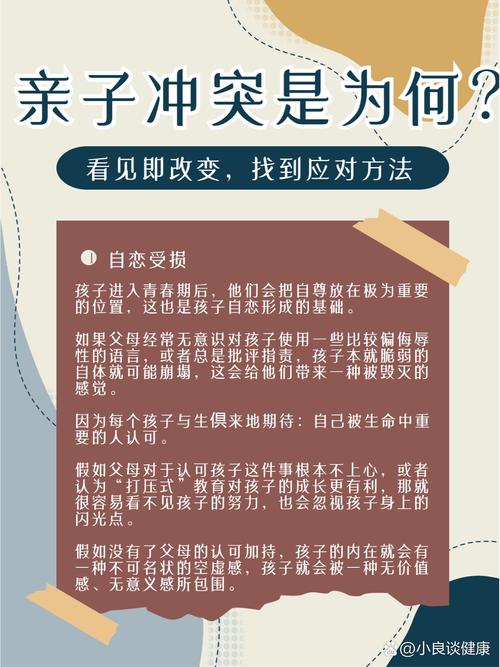

手机为何成为亲子冲突的导火索 在北京市青少年发展研究中心2023年的调查中,82.3%的初三学生与父母发生过手机使用争执,这个看似简单的电子产品,已然成为家庭教育中最敏感的神经,我们需要先理解这场"战争"背后的深层动因。

-

青少年的社交密码体系 某重点中学的心理辅导室记录着这样一组对话:"没有手机,我就像个透明人,班级群里的作业通知、同学间的表情包大战、周末约球的时间地点...这些都需要实时在线。"15岁的小林攥着衣角说,在这个数字化时代,手机早已超越通讯工具属性,成为青少年构建社交网络的数字身份证,当全班43人中38人拥有智能设备时,剩下的5个"异类"承受的不仅是信息缺失,更是群体认同危机。

-

应试教育下的减压需求 海淀区某重点初中班主任张老师发现,每天午休时间,总有三五成群的学生挤在走廊角落分享短视频,这些重点班的孩子平均每天学习14小时,短暂的娱乐成为他们维系心理平衡的救命稻草,华东师范大学的研究表明,适度使用手机娱乐能帮助初三学生维持0.3-0.5个标准差的心理健康指数,关键在于"适度"二字。

-

认知发展的必经之路 青春期大脑前额叶皮层仍在发育,这解释了为什么孩子们明知会影响学习仍难抵诱惑,神经科学实验显示,15岁青少年对即时反馈的敏感度是成人的2.3倍,这正是手机应用设计者深谙的心理机制,与其说是孩子自制力差,不如说是生理发育阶段使然。

家长常见的三大教育误区 面对孩子的手机诉求,许多家长容易陷入以下典型误区:

-

高压封锁策略 李女士将儿子的老人机换成智能手表,结果孩子借用同学手机注册新账号,这种"全面禁止"往往催生更隐秘的反抗,广州某心理咨询机构的数据显示,采取完全禁止策略的家庭,孩子出现撒谎行为的概率增加47%。

-

物质奖励陷阱 "考进年级前50就给你买"这类交易式承诺,短期可能见效,但会扭曲学习动机,更危险的是,当目标达成时,突然获得完全自主权的孩子往往陷入失控状态,就像突然解除封印的洪水,反而比细水长流更具破坏性。

-

放任自流态度 部分家长抱着"管不了就不管"的心态,结果孩子连续三个月凌晨偷偷玩游戏,导致视力从1.5骤降至0.6,这种极端案例提醒我们,完全放手等于放弃教育责任。

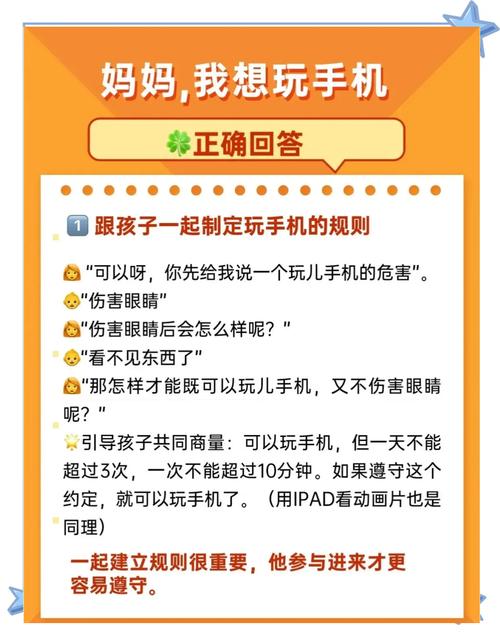

破局之道:构建数字时代的新型亲子契约 解决手机困局需要家长转变思维,从"管制者"转变为"引导者",以下是经过验证的有效策略:

建立"数字驾照"制度 借鉴德国学校的经验,制定分阶段使用权。

- 第一阶段(1-2周):仅限通话功能,每天使用30分钟

- 第二阶段(3-4周):开放学习类APP,延长至45分钟

- 第三阶段:逐步开放社交功能,但保留家长监管权限

北京某重点中学实施的"手机驾照"计划显示,参与学生的平均成绩提升12%,违规使用率下降63%。

设置"数字结界"时空 全家共同遵守三个"无手机时空":

- 19:00-20:00 家庭交流时段

- 22:00后 设备统一存放

- 周末上午 户外活动时间 南京王先生家庭实施该方案后,儿子主动在周日晚交还手机:"突然发现和爸爸下棋比刷短视频有意思。"

培养"数字公民"意识 与其没收设备,不如教会孩子管理注意力,可以尝试:

- 使用屏幕时间管理APP,让孩子自己设定限额

- 开展"信息素养"家庭课堂,辨别网络谣言

- 鼓励创建学习主题的社交媒体账号

教育者的自我修炼 化解手机矛盾的本质是重建亲子关系,建议家长做好三项修炼:

-

认知升级:理解Z世代的生存语境 参加学校组织的"家长数字课堂",体验青少年常用的学习软件,当你能用B站看物理公开课,用小红书查作文素材时,才能真正与孩子对话。

-

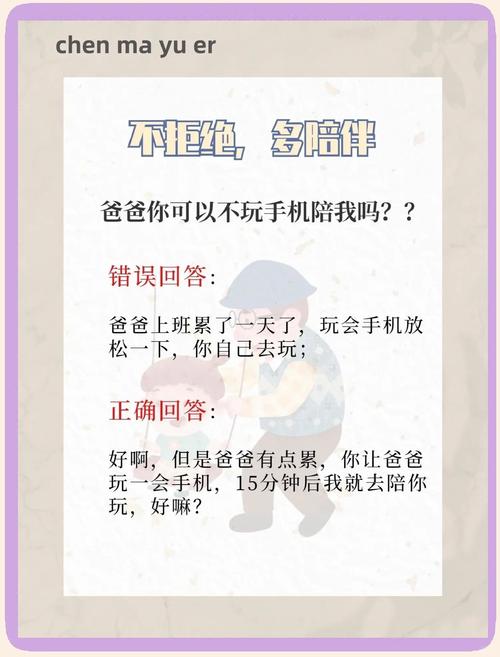

行为示范:做手机的主人 设置每天固定的"无手机阅读时间",让孩子看到父母如何驾驭科技而非被科技奴役,杭州某家庭开展的"纸质书挑战月",使全家日均手机使用时间减少2.8小时。

-

情感连接:构建现实中的温暖 定期组织家庭电影夜、登山露营等活动,当现实世界的精彩足够丰盈,虚拟世界的吸引力自然会减弱,重要的是让孩子感受到:家人的理解与陪伴,永远比手机里的点赞更温暖。

特别情况处理指南 对于已经陷入沉迷的孩子,建议采取"渐进式脱敏疗法": 第一周:记录使用时长(不评判) 第二周:设置15分钟递减目标 第三周:寻找替代活动(如运动、绘画) 第四周:重建作息规律

某心理咨询机构的跟踪数据显示,采用此方法的家庭,三个月后孩子自主控制手机使用的成功率可达68%。

这场关于手机的拉锯战,本质上是一场关于信任与成长的教育实验,当我们放下"输赢"的执念,转而构建基于理解的数字教养模式,往往会发现:那个倔强要手机的孩子,真正渴望的从来不是冰冷的机器,而是被看见、被理解、被智慧地爱着,正如教育学家蒙台梭利所说:"教育不是装满水桶,而是点燃火焰。"在数字时代的浪潮中,让我们用智慧的火把,照亮孩子走向自律与成熟的道路。