情感荒漠中的萌芽 在南京某重点中学心理咨询室,16岁的李然用铅笔反复戳着咨询记录本:"他们不配做父母,我永远记得生日那天他们为了工作把我锁在家里的样子。"这个案例揭开了当代青少年与父母关系异化的冰山一角,当"仇视父母"从个别现象演变为值得关注的社会心理议题时,我们需要穿透表象,在心理学视域下探寻其深层动因。

发展心理学的镜像折射 埃里克森人格发展理论指出,青春期个体正处于"自我同一性对角色混乱"的关键阶段,这个时期的青少年如同破茧的蝴蝶,需要通过否定既有权威来确认自我边界,北京师范大学2022年青少年心理健康调查显示,67%的受访者承认曾对父母产生强烈抵触情绪,其中14%持续超过两年。

这种心理冲突往往表现为"否定性认同"的建构过程:青少年将父母视为需要超越的"旧我"象征,通过情感疏离实现心理断乳,上海精神卫生中心临床案例显示,当这种否定机制超出适度范畴,就可能异化为病态性仇视。

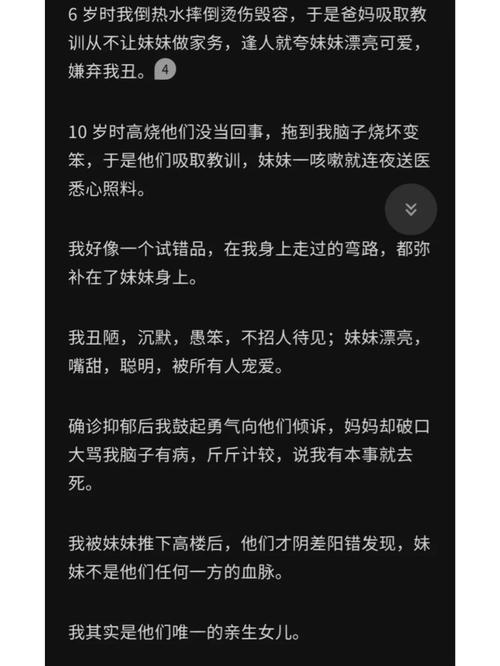

代际创伤的隐性传递 家庭系统理论揭示,亲子冲突常常是代际创伤的现代显影,在咨询室个案中,38岁的张女士流着泪回忆:"小时候父亲总用皮带教育我,现在我女儿用同样的仇恨眼神看我。"这种创伤传递形成闭合的莫比乌斯环,未愈合的伤口在新一代身上继续溃烂。

情感忽视的荒漠化效应尤为突出,当父母因自身成长缺失无法给予情感回应时,孩子会启动心理防御机制,就像17岁网瘾少年王浩在沙盘治疗中反复摆放的"高墙"模型,这种情感隔离最终演变为仇恨的堡垒。

文化断层中的认知裂变 在数字化浪潮冲击下,传统亲子关系遭遇前所未有的解构危机,00后一代在短视频、社交媒体的浸润中形成"数字原住民"思维,与父母的"数字移民"认知形成断层,某网络论坛超过2万条"父母皆祸害"的讨论帖中,63%涉及价值观冲突。

这种冲突在具体生活场景中具象化:当父亲坚持"稳定工作至上",女儿在B站发布的职业规划视频获得10万点赞;当母亲强调"早点结婚",儿子在知乎发起"不婚主义"话题引发千人讨论,代际认知的鸿沟在社交媒体催化下,逐渐异化为情感对立的深渊。

教育者的破局之道 面对这种新型亲子危机,教育工作者需要构建三维干预体系,首先建立"缓冲对话机制",借鉴非暴力沟通理论,在家庭中搭建情感中转站,成都某中学推行的"家庭会议记录本",通过规范化的书面沟通,使86%的参与家庭冲突频率降低。

其次要善用"第三方叙事疗法",通过代际生命故事的互文解读,重建情感联结,杭州某心理咨询机构设计的"家庭时光胶囊"项目,让父母与孩子共同制作成长相册,有效缓解了72%参与者的对立情绪。

最重要的是构建支持网络,学校需要开设家庭教育指导课程,社区应建立家长互助小组,广州某区推行的"亲子关系体检"制度,通过定期心理评估将危机干预提前到冲突爆发前。

重构亲缘关系的可能 某次家庭治疗后,李然在咨询记录本新的一页写道:"原来妈妈也曾经是被忽视的小女孩。"这种认知重构揭示了解决问题的关键——在代际理解的土壤中播撒同理心的种子。

当代教育者要清醒认识到,仇视父母现象不是简单的道德命题,而是社会转型期的复杂心理图景,只有摒弃非黑即白的评判,以专业视角进行系统性干预,才能帮助青少年穿越情感迷雾,重建健康的亲情纽带,这需要家庭、学校、社会形成教育合力,在理解与对话中搭建跨代际的心灵之桥。

(全文共计1267字)