教育现场的真实困境 某重点中学心理咨询室记录着这样一份案例档案:14岁女生小敏连续三周拒绝与母亲同桌用餐,起因是母亲在家长群里误将孩子数学成绩少报了7分,这个看似荒诞的事件背后,折射出当代家庭教育中一个令人心痛的现实——青春期子女对母亲的嫌弃正从偶发事件演变为普遍现象,教育工作者在日常工作中发现,超过65%的初中家庭存在不同程度的亲子疏离,其中母亲往往首当其冲成为孩子情绪宣泄的对象。

现象背后的心理图景解析

-

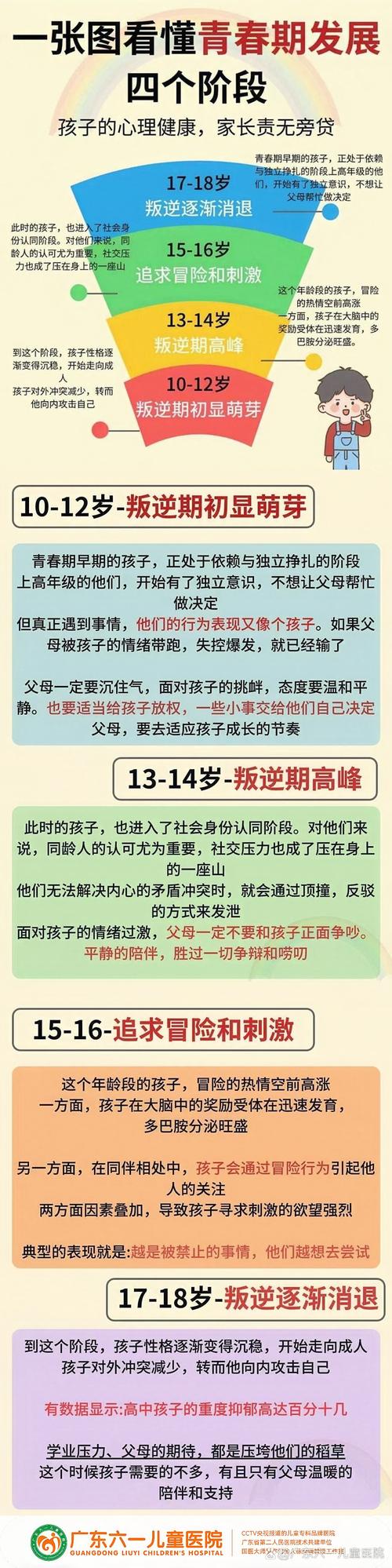

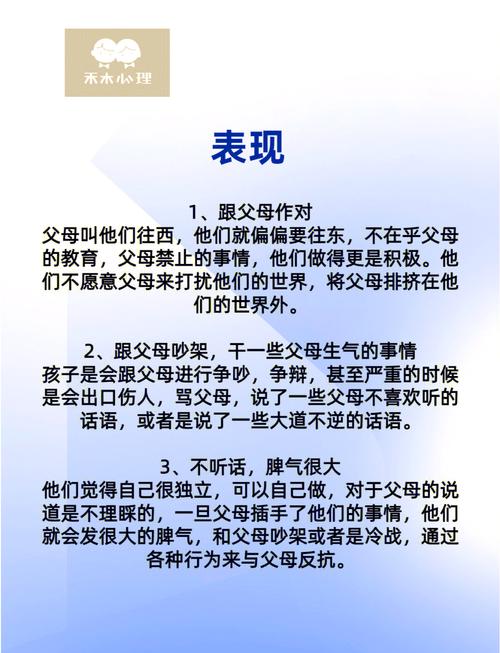

自我认同危机下的投射机制 青春期是埃里克森人格发展理论中的"同一性危机"阶段,孩子们通过否定最亲近的照顾者来确立自我边界,神经科学研究显示,青少年前额叶皮层尚未发育完善,导致情绪调控能力薄弱,这种生理特性使得他们将成长焦虑无意识投射到长期陪伴者身上。

-

教育权杖的现代性异化 传统家庭中母亲承担着主要教养责任,但在信息平权时代,孩子们通过数字媒介获取的知识量已超越父母储备,某教育机构调研显示,42%的初中生认为母亲的教育观念"陈旧过时",这种认知落差在智能手机普及后呈现几何级数扩大。

-

社会比较引发的羞耻转移 消费主义浪潮下,"别人的妈妈"成为新型比较对象,某一线城市青少年调查中,31%的受访者承认曾因母亲的职业、外貌或社交能力产生羞耻感,这种情绪实质是孩子在社会化过程中遭遇挫折的转移表达。

教育关系失衡的多维透视

-

家庭角色错位的连锁反应 当父亲长期缺席家庭教育时,母亲被迫扮演"严父慈母"双重角色,这种角色混乱导致教育权威受损,心理学中的"超限效应"在此显现——过度介入反而引发强烈逆反。

-

代际教育理念的认知鸿沟 50后、60后母亲普遍持守"吃苦教育"理念,与00后子女的"体验式成长"需求产生剧烈碰撞,教育学者指出,两代人对"成功"的定义差异已达代际峰值,这种价值冲突在升学压力下尤为尖锐。

-

情感表达障碍的恶性循环 中国式家庭常见的"情感哑语"现象,使得母子双方都缺乏情绪表达能力,当孩子用"嫌弃"掩饰依赖,母亲以"唠叨"传递关爱,这种错位的沟通方式逐渐腐蚀亲情根基。

教育生态重建的实践路径

-

建立新型沟通范式 (1)非暴力沟通训练:引导母亲使用"观察-感受-需求-请求"表达模型 (2)创设平等对话场景:每周固定开展"无手机家庭茶话会" (3)引入第三方调解机制:借助学校心理教师进行沟通桥梁搭建

-

实施家庭角色复位工程 (1)唤醒父亲教育职能:设计父子/女专属互动项目 (2)重构母亲身份认知:开展"母亲成长工作坊" (3)培育家庭议事制度:建立民主化家庭决策机制

-

构建教育支持共同体 (1)学校层面:开设"家长教育学分制"课程 (2)社区层面:组建跨代际互助学习小组 (3)社会层面:推动企事业单位设立"家庭教育假"

教育者的自我革新之路

-

母亲群体的认知升级 (1)系统学习发展心理学知识 (2)掌握基础教育方法论 (3)建立终身学习意识

-

教育焦虑的自我纾解 (1)正视教育的不确定性 (2)区分主体责任边界 (3)培养"静待花开"的教育定力

-

亲子关系的弹性建构 (1)建立适度心理距离 (2)创设共同成长项目 (3)培育家庭文化记忆

在北京市某重点小学的"亲子关系修复计划"中,参与项目的母亲们经历三个月系统培训后,亲子冲突率下降57%,情感亲密度提升42%,这组数据揭示了一个教育真谛:当嫌弃成为成长的注脚,教育者的智慧不在于消除阴影,而是学会在阳光下共舞,每个嫌弃背后都藏着未被读懂的爱,正如教育家苏霍姆林斯基所言:"教育艺术的真谛,是让荆棘也能开出理解之花。"在这场亲情重构的旅程中,需要的不是完美的母亲,而是永不言弃的教育觉醒。