——守护儿童心理健康的教育突围战

2023年某重点小学的家长会上,王女士颤抖着点开手机录音,教师辱骂学生"废物""垃圾"的刺耳声音响彻会场,这个真实事件揭开了教育领域一个长期被忽视的创伤:教师语言暴力对儿童心理的持续性伤害,当教育者突破职业底线,家长如何在维护孩子权益与保持教育生态平衡间找到出路?这场特殊的突围战需要智慧、勇气与系统性策略。

识别教育暴力的隐形伤痕 教育暴力远不止肢体冲突这般直观,其最普遍的形态恰恰是极具隐蔽性的语言暴力,根据中国青少年研究中心2022年调查数据显示,超过37%的中小学生曾遭受教师贬损性语言攻击,蠢货""没出息"等否定人格的辱骂占比达68%,这类语言暴力会直接激活儿童大脑的威胁反应系统,引发皮质醇水平异常升高,造成不可逆的神经损伤。

典型案例中的9岁男孩小宇,在持续遭受班主任"猪脑子"的辱骂后,出现书写痉挛、选择性缄默等症状,儿童心理专家指出,教师侮辱性语言会形成"心理烙印效应",被骂儿童往往会产生自我认同扭曲,将负面评价内化为自我认知,这种创伤甚至会影响其终身发展。

家长应对危机的四步法则 当发现孩子遭遇教师语言暴力,家长需立即启动"观察-求证-干预-跟进"的应对机制:

-

情绪隔离阶段:保持冷静倾听 发现孩子情绪异常时,要创设安全私密的对话环境,采用"妈妈注意到你这周不愿去学校,能和我说说发生什么了吗?"的开放式提问,避免"老师是不是骂你了"的诱导式发问,记录孩子叙述的具体时间、地点、语言内容,注意保存书包里的涂鸦、日记等物证。

-

事实核查阶段:多维度取证 先通过家长群了解其他孩子的类似遭遇,联系当事教师时可采用"最近孩子情绪低落,是否在校遇到困难?"的试探性沟通,必要时携带录音笔参与家长会,或申请调取教室监控(根据《中小学幼儿园安全防范要求》,教室属必须安装监控区域),某地法院2021年判决案例显示,家长提供的连续30天接送记录(显示孩子入校前后情绪对比)与3段录音共同构成了有效证据链。

-

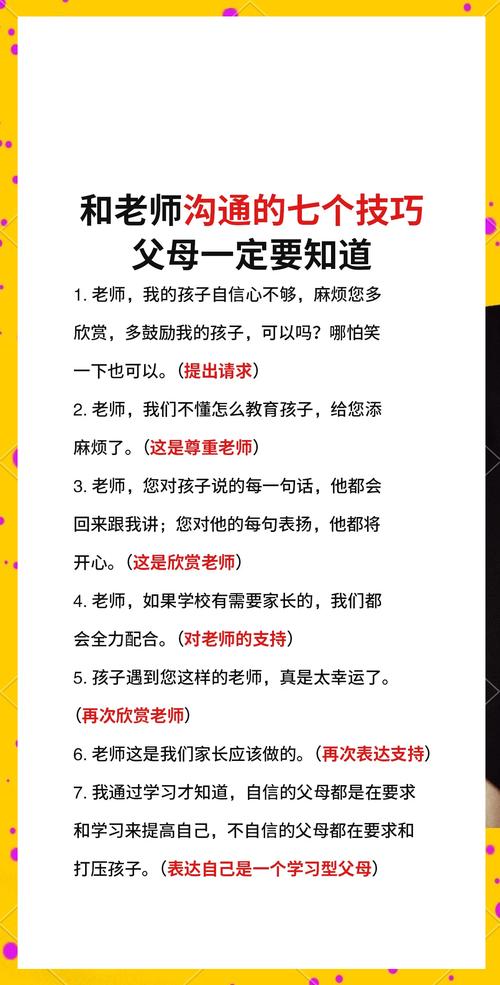

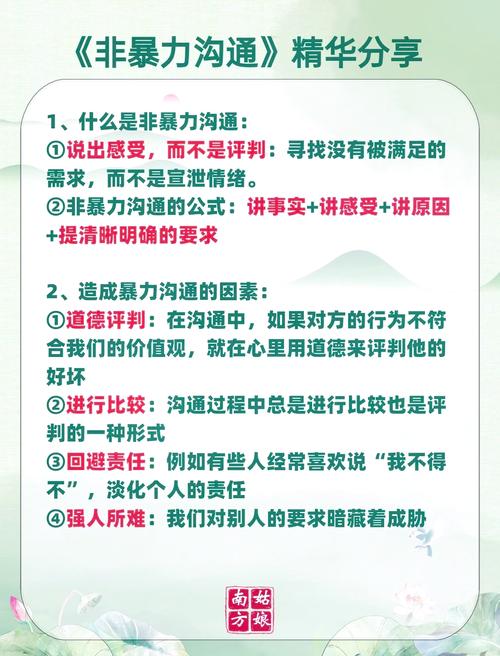

理性交涉阶段:把握沟通艺术 与校方会谈时要坚持"事实陈述+法律依据+解决方案"的铁三角原则。"根据《教师法》第37条,教师不得侮辱学生人格,我们整理了10月12日、15日、18日三次语言暴力记录,建议启动教师心理评估程序,并安排孩子接受专业心理辅导。"同时要明确诉求边界,避免情绪化对抗。

-

善后修复阶段:重建心理防线 立即为孩子构建"家庭-心理咨询师-新教师"的三重保护网,可设计情景模拟游戏:"如果听到不喜欢的话,我们可以像奥特曼一样举起'语言盾牌'说'这不是事实'。"定期与孩子绘制"情绪天气图",用色彩变化直观追踪心理恢复进程。

家校关系的破局之道 处理此类危机时,家长要清醒认知三种典型误区:一是"忍气吞声保全大局"的妥协主义,可能助长暴力升级;二是"以暴制暴网络曝光"的对抗思维,易造成二次伤害;三是"要求严惩以儆效尤"的报复心理,无益于教育生态修复。

某省会城市的教育纠纷调解中心数据显示,采用"第三方介入+心理修复方案"的组合策略,能使87%的案例得到妥善解决,建议家长善用教育局设立的家校调解委员会,要求涉事教师参加教育伦理培训,而非简单追求行政处罚,对于拒不改正者,可依据《未成年人保护法》第27条启动法律程序。

构建长效防护机制 预防胜于补救,家长应主动参与学校治理,在家长委员会推动下,某实验中学建立了"教师语言风险评估系统",通过分析课堂录音评估教师情绪管理能力,另有多所学校引入"双师监督制",为新教师配备师德导师。

日常教育中,家长要培养孩子的"心理免疫力",可以通过角色扮演游戏,教孩子区分"教育批评"与"人格侮辱",训练"我有缺点但仍是好孩子"的认知弹性,定期用绘本《声音的温度》等工具,帮助孩子建立健康的价值评判体系。

面对教师语言暴力这场没有硝烟的战争,家长既要成为坚定的维权者,更要做智慧的建设者,当我们用法律武器划清底线,用心理科学修复创伤,用教育智慧重构关系时,才能真正为孩子筑起抵抗语言暴力的精神堡垒,每一次理性的抗争,都在为教育文明的进步积蓄力量;每一声温柔的守护,都在重写孩子对世界的信任密码,这不仅是某个家庭的战斗,更是整个社会守护教育初心的集体修行。