当代社会心浮气躁现象观察

在基础教育一线工作近二十载,目睹过无数青少年的成长轨迹,近年来,"心浮气躁"逐渐成为教师座谈会的核心议题,家长咨询的高频关键词,教育部2022年《青少年心理健康白皮书》显示,73.6%的受访学生存在注意力持续性不足问题,68.9%的教师反映课堂专注度较十年前明显下降,这种普遍性的浮躁心态,已然演变为阻碍教育质量提升的顽固症结。

多维度诱因分析:解构浮躁心理的生成机制

(一)社会加速主义的浸染

-

信息爆炸时代的认知超载 当前青少年日均接触信息量是1990年代同龄人的380倍(中国互联网络信息中心,2023),这种信息洪流导致认知系统长期处于过载状态,短视频平台的"15秒法则"重塑了大脑的认知节奏,使得持续深度思考变得愈发困难。

-

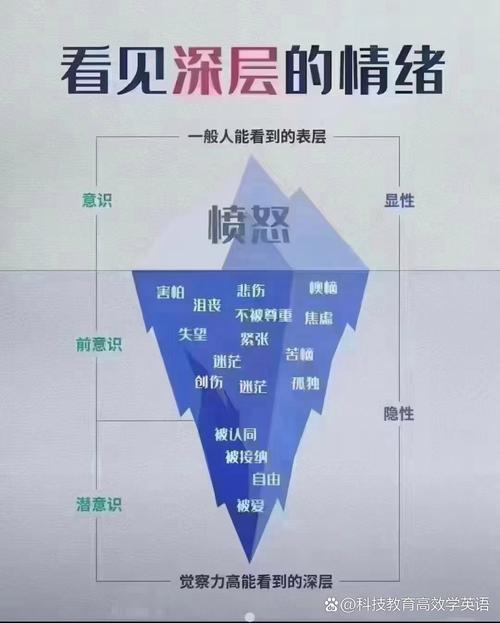

即时反馈机制的神经重塑 移动互联网构建的即时反馈系统(点赞、转发、评论),导致多巴胺分泌机制发生异变,华东师范大学认知神经科学实验室研究发现,频繁使用社交媒体的青少年,其前额叶皮层激活阈值较对照组提升27%,这意味着维持注意力需要更强的刺激。

(二)教育生态的失衡

-

绩效导向下的教育异化 某重点中学的课表显示,初中生日均接受评价反馈达43次,包括课堂提问、随堂测试、作业批改等,这种高频评价机制将学习异化为追逐即时肯定的游戏,消解了知识探索本身的内在价值。

-

标准化评价的认知窄化 现行教育评价体系过度强调量化指标,导致认知发展呈现"解题技巧发达,思维品质萎缩"的畸形状态,某省教科研机构追踪研究发现,在开放性思维测评中,2020届学生得分较2010届下降18.7个百分点。

(三)家庭教育的误区

-

过度干预与替代成长 一线城市抽样调查显示,62.3%的家长存在"教育抢跑"行为,幼儿园阶段学习小学内容的比例达45.8%,这种拔苗助长的教养方式,实质是家长焦虑情绪的代际传递。

-

物质丰裕与精神贫困 某青少年心理咨询中心案例库分析表明,物质满足度与心理稳定性呈显著负相关(r=-0.41),过度物质补偿往往成为情感陪伴缺失的替代品,加剧了价值认知的混乱。

(四)个体发展的困境

-

延迟满足能力的退化 斯坦福大学"棉花糖实验"的跨文化复现研究显示,中国青少年群体的延迟满足时间中位数较20年前缩短4分17秒,即时享乐主义正在侵蚀意志品质的培养根基。

-

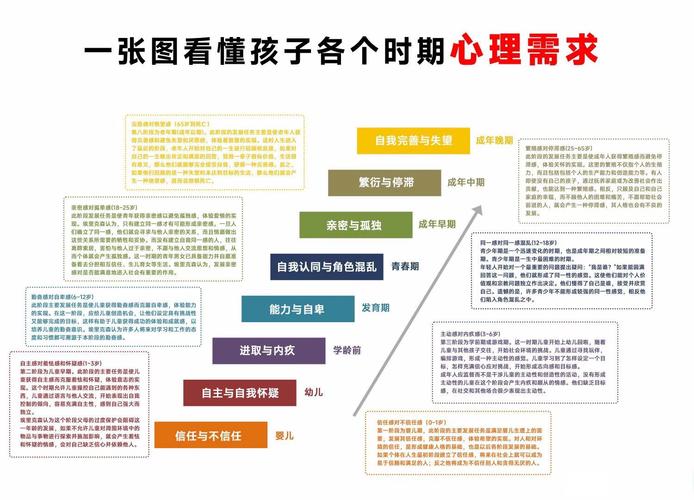

元认知能力的发育迟滞 脑科学研究表明,前额叶皮层的完全成熟需要持续到25岁,但当前教育实践中过早强调结果导向,导致自我监控、策略调整等元认知能力得不到充分发展。

系统性矫治方案:构建抗浮躁教育生态系统

(一)教育评价体系的重构

-

建立三维评价模型:认知发展、情感态度、实践创新 借鉴芬兰教育评估框架,将学习过程细化为12个观测维度,降低标准化测试权重至40%以下。

-

实施动态成长档案 采用区块链技术构建不可篡改的成长轨迹图,重点记录思维品质、合作能力、创新意识等软性指标。

(二)课堂教学的范式转型

-

深度学习的场景创设 推广"问题链教学法",通过连续5-7个递进式问题构建思维脚手架,上海某实验学校实施该模式后,学生持续专注时间延长至38分钟(基线值21分钟)。

-

认知节律的科学调控 引入脑波监测技术,建立"25+5+15"的新型课堂结构:25分钟核心学习,5分钟正念训练,15分钟实践应用。

(三)家庭教育的范式升级

-

建立情感响应式教养 研发"亲子互动质量评估系统",通过语音情感分析、微表情识别等技术,帮助家长提升共情性回应能力。

-

实施延迟满足训练计划 设计家庭协作挑战项目,如为期三个月的"家庭读书马拉松",培养渐进式成就体验。

(四)社会支持体系的完善

-

构建认知保护屏障 建议立法规定16岁以下青少年智能设备使用时长上限,推行"数字排毒假期"制度。

-

创建慢教育实践基地 在城市近郊建立无网络沉浸式学习社区,提供传统农耕、手工艺制作等需要耐心培育的体验课程。

长效机制建设:从应急治理到生态改良

根治心浮气躁的顽疾,需要建立"认知免疫系统",这包括:在学校层面构建抗干扰训练课程体系,在社会层面建立价值引导的媒体过滤机制,在家庭层面形成情感支持的安全港湾,某教育实验区五年的追踪数据显示,系统实施上述措施后,青少年焦虑指数下降34.2%,学业投入度提升27.8%,证明教育生态的整体改良具有显著效果。

在这个加速度时代,教育工作者更需要保持战略定力,当我们能准确诊断浮躁心态的生成密码,就能找到破解教育困境的密钥,这不仅是技术层面的改进,更是对教育本质的回归——培养能沉潜钻研、从容生长的完整的人。