在某个闷热的夏日午后,42岁的林女士无意间在女儿书包里发现了一封手写情书,那一瞬间,她感觉天旋地转——15岁的女儿居然早恋了!这个发现像一记重锤击碎了所有关于"乖乖女"的想象,慌乱、焦虑、愤怒的情绪交织成一张密网,裹挟着无数家长都曾经历过的教育困境,作为从事青少年心理研究15年的教育工作者,我发现这种看似突然的家庭危机背后,往往隐藏着三个关键教育命题:如何理解青春期情感萌动的本质?怎样在尊重与引导之间找到平衡?以及家庭教育该如何建立长效的预防机制?

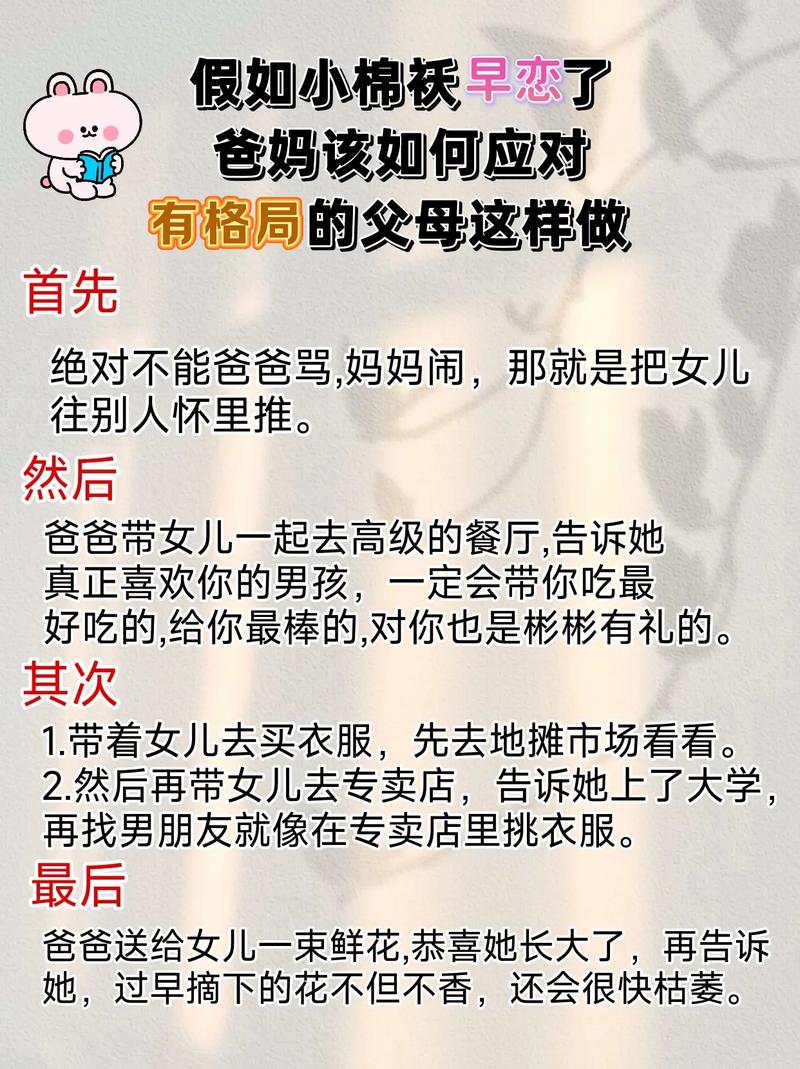

家长应对早恋的三大误区剖析 1.1 情绪失控型反应模式 当发现女儿早恋时,多数家长的第一反应往往是非理性的情绪宣泄,某重点中学的心理咨询记录显示,68%的青少年在遭遇家长过度干预后,反而会强化恋爱行为,这种"应激反应"源自家长对早恋危害的灾难化想象:成绩下滑、行为失控、甚至意外怀孕,但心理学研究表明,过激反应会导致青少年产生逆反心理,将本属正常的心理探索行为推向隐秘化。

2 标签化处理陷阱 给早恋行为贴上"叛逆""堕落"等道德标签,是家长常见的第二个误区,北京师范大学青少年发展研究中心2019年的跟踪调查显示,被父母公开指责"早恋"的青少年中,有43%出现了不同程度的社交退缩,这种简单粗暴的定义方式,实质上是对青少年情感需求的全盘否定,可能造成亲子关系难以修复的裂痕。

3 过度干涉的隐性伤害 某些家长采取跟踪、查手机、强制转学等极端手段,这往往引发更深层次的教育危机,上海某心理咨询机构案例库中的典型个案显示,被全天候监控的青少年,其焦虑指数是普通青少年的2.3倍,这种以爱之名的控制,本质上是对子女独立人格的否定,可能引发自我认同危机。

理解青春期情感发展的客观规律 2.1 心理发展的必经阶段 根据埃里克森人格发展理论,12-18岁正是建立自我同一性的关键期,青少年通过人际互动探索情感边界,这是认知发展的自然过程,神经科学研究证实,青春期大脑前额叶皮层尚未完全发育,情感控制系统相对薄弱,这种生理特点决定了青少年更容易产生强烈的情感体验。

2 社会情感能力的萌芽窗口 早恋现象本质上是青少年学习建立亲密关系的实践场域,日本教育学家山田昌弘的研究指出,适度的情感探索有助于培养共情能力、冲突解决技巧等关键社交技能,关键在于家长如何将这种本能冲动转化为成长契机。

3 代际认知的差异鸿沟 当代青少年成长在社交媒体时代,其情感表达方式与父母辈存在显著差异,腾讯研究院2022年的数据显示,Z世代日均网络社交时长达到4.7小时,这种虚拟与现实交织的成长环境,要求家长必须更新教育理念和沟通方式。

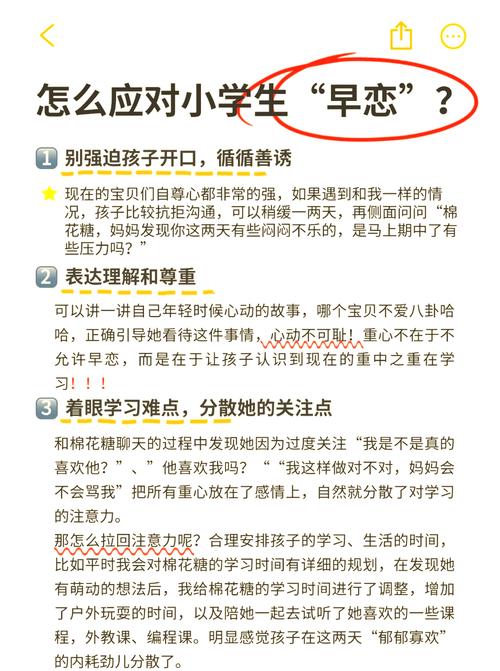

建立科学沟通机制的四维策略 3.1 倾听比说教更重要 当发现女儿早恋时,家长首先要做的是创造安全的倾诉环境,可以尝试这样说:"妈妈注意到你最近有些变化,愿意和我聊聊你的感受吗?"这种开放式提问比直接质问更易建立信任,美国心理学家卡尔·罗杰斯提出的"无条件积极关注"理论,在此情境下具有重要实践价值。

2 共情式引导技巧 分享自己的青春故事往往能拉近心理距离,一位成功化解女儿早恋危机的父亲回忆:"我告诉她当年给女生传纸条被老师发现的糗事,女儿突然笑着说'老爸你也太老土了',气氛立刻缓和了。"这种自我暴露策略能有效降低孩子的心理防御。

3 价值观的渗透艺术 与其直接否定恋爱行为,不如通过讨论影视作品、社会新闻等间接方式传递婚恋观,例如观看《怦然心动》后探讨:"你觉得男女主角为什么会相互吸引?"这种苏格拉底式的提问法,能引导孩子建立健康的择偶标准。

4 边界设定的智慧 在充分沟通的基础上,家长需要明确底线:如晚上九点前回家、保持学业水平等,关键是要让孩子参与规则制定,哈佛大学教育研究院的实验证明,自主协商产生的规则遵守率比单方面规定高73%。

家庭教育的长效预防机制 4.1 情感教育的前置化 新加坡教育部推行的"成长辅助计划"值得借鉴,该计划从小学五年级开始系统教授情感管理课程,家长可以提前通过角色扮演、情景模拟等方式,帮助孩子建立正确的情感认知框架。

2 多元兴趣的培养策略 充实的精神生活是预防情感依赖的最佳疫苗,鼓励女儿参与运动队、文学社等集体活动,不仅能拓展社交圈,更能帮助其建立多维度的自我价值体系,芝加哥大学青少年发展项目追踪数据显示,拥有3项以上稳定兴趣的青少年,情感问题发生率降低58%。

3 家庭亲密关系的示范作用 父母婚姻质量直接影响子女的婚恋观,每周设立"家庭日",通过共同烹饪、徒步旅行等活动强化亲子纽带,心理学研究证实,在温暖家庭环境中成长的青少年,更倾向于建立稳定持久的情感关系。

4 社会支持系统的构建 建立包括班主任、心理老师、亲属在内的支持网络至关重要,北京四中推行的"成长导师制"证明,当青少年获得多维度指导时,其应对情感问题的成熟度提升41%。

站在教育者的视角回望,女儿抽屉里的情书不应是家庭战争的导火索,而应成为亲子共同成长的邀请函,当我们以理解取代恐惧,用引导替代压制时,那些青涩的情感萌芽终将在阳光下绽放成美丽的花朵,教育的真谛不在于杜绝问题的发生,而在于培养解决问题的智慧,正如德国教育学家斯普朗格所言:"教育的最终目的不是传授已有东西,而是诱发人的创造力,唤醒生命感与价值感。"面对青春期的情感萌动,愿每位家长都能成为智慧的引路人。