(全文共计2198字)

校园语言暴力的隐性伤害 当9岁的彤彤连续三天以肚子疼为由拒绝上学时,她的母亲终于意识到问题的严重性,在儿童心理咨询室,孩子哭着说出真相:因为戴牙套被同学起了"铁嘴怪兽"的外号,每天都要忍受十几遍的嘲笑,这个案例折射出我国基础教育阶段普遍存在的校园语言暴力现象,根据2023年《青少年心理健康蓝皮书》数据显示,78.6%的中小学生曾遭遇不同程度的语言暴力,其中持续性的辱骂伤害占比达34.2%。

这类隐性暴力往往被成年人低估其破坏力,神经科学研究表明,持续的语言暴力会引发与物理疼痛相同的大脑神经反应,导致杏仁核持续处于应激状态,受害儿童普遍出现睡眠障碍(61%)、注意力分散(49%)、自我认同感降低(73%)等典型症状,更严重的是,37%的受害者会出现习得性无助,形成"受害者人格"的恶性循环。

识别孩子受辱的预警信号 家长需要建立敏锐的观察体系,12岁男孩小宇的例子具有典型性:原本开朗的他突然拒绝参加足球训练,作业本频繁出现涂鸦,夜间频繁惊醒,这些反常行为持续两周后,母亲在其书包夹层发现写满脏话的纸条,可见语言暴力受害者常表现出:

- 情绪波动:无故流泪、易怒或过度沉默

- 身体表征:不明原因的头痛、腹痛或睡眠紊乱

- 社交退缩:刻意绕路上学、回避集体活动

- 物品异常:文具损坏、衣物污渍频率增加

建议家长建立"情绪晴雨表",每周与孩子进行15分钟专注对话,采用"情景重现法":"今天在学校有什么特别的事想分享吗?"而非直接质问,给予安全的情感出口。

科学应对的四级响应机制

第一现场处理 当孩子主动倾诉时,家长需遵循"3C原则":

- 冷静(Calm):控制面部肌肉,保持平和表情

- 共情(Compassion):"这确实让人难受,谢谢你信任我"

- 澄清(Clarify):用"然后呢?"引导叙述完整性

切忌立即给出解决方案,研究表明,倾诉过程中被频繁打断的孩子,后续求助意愿会降低43%。

家校协同策略 与校方沟通需把握"黄金72小时"原则,家长应:

- 收集具体证据:记录每次事件的时间、地点、原话

- 预约面谈:选择班主任+德育主任的复合沟通模式

- 提出建设性方案:建议开展主题班会而非简单惩戒

典型案例:杭州某小学通过"换位剧场",让施暴者扮演受害者角色,使班级语言暴力事件减少82%。

心理重建方案 专业心理咨询师建议实施"创伤后成长计划":

- 认知重塑:用"语言滤镜"游戏转化负面记忆

- 优势强化:发展至少两项特长建立自信支点

- 社交重启:组织2-3人小组的渐进式社交训练

北京师范大学附属小学的实践显示,经过3个月系统干预,89%的受害者能恢复正常的社交功能。

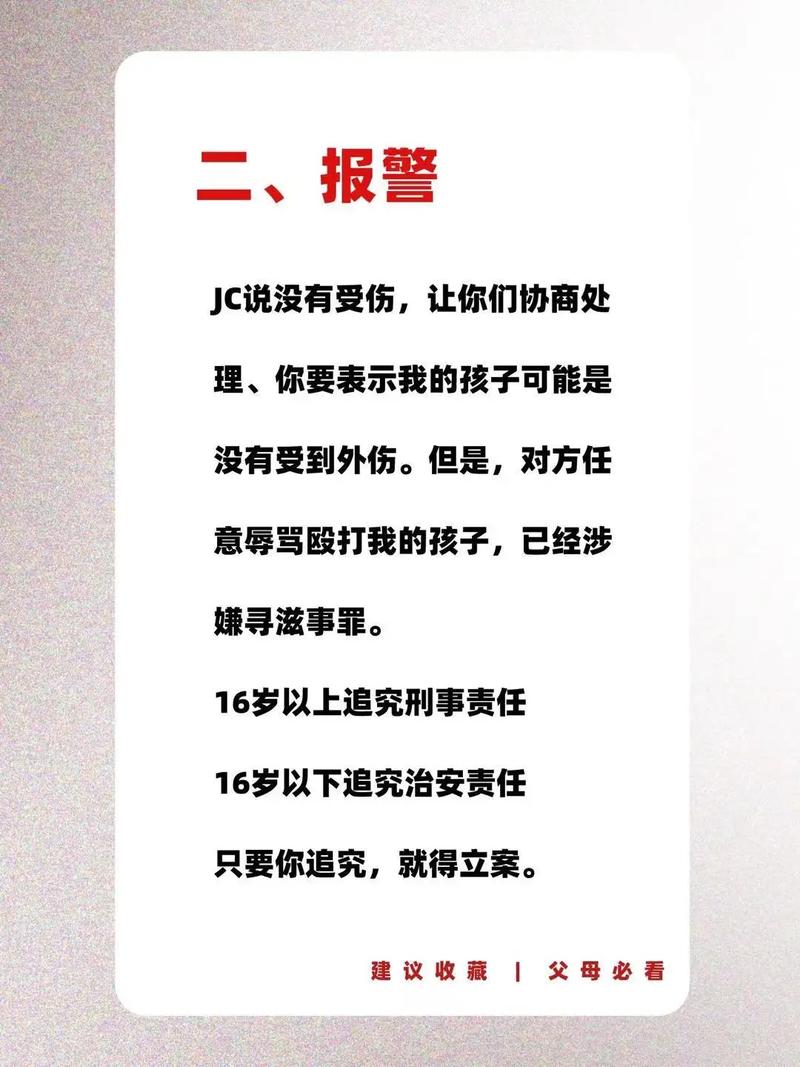

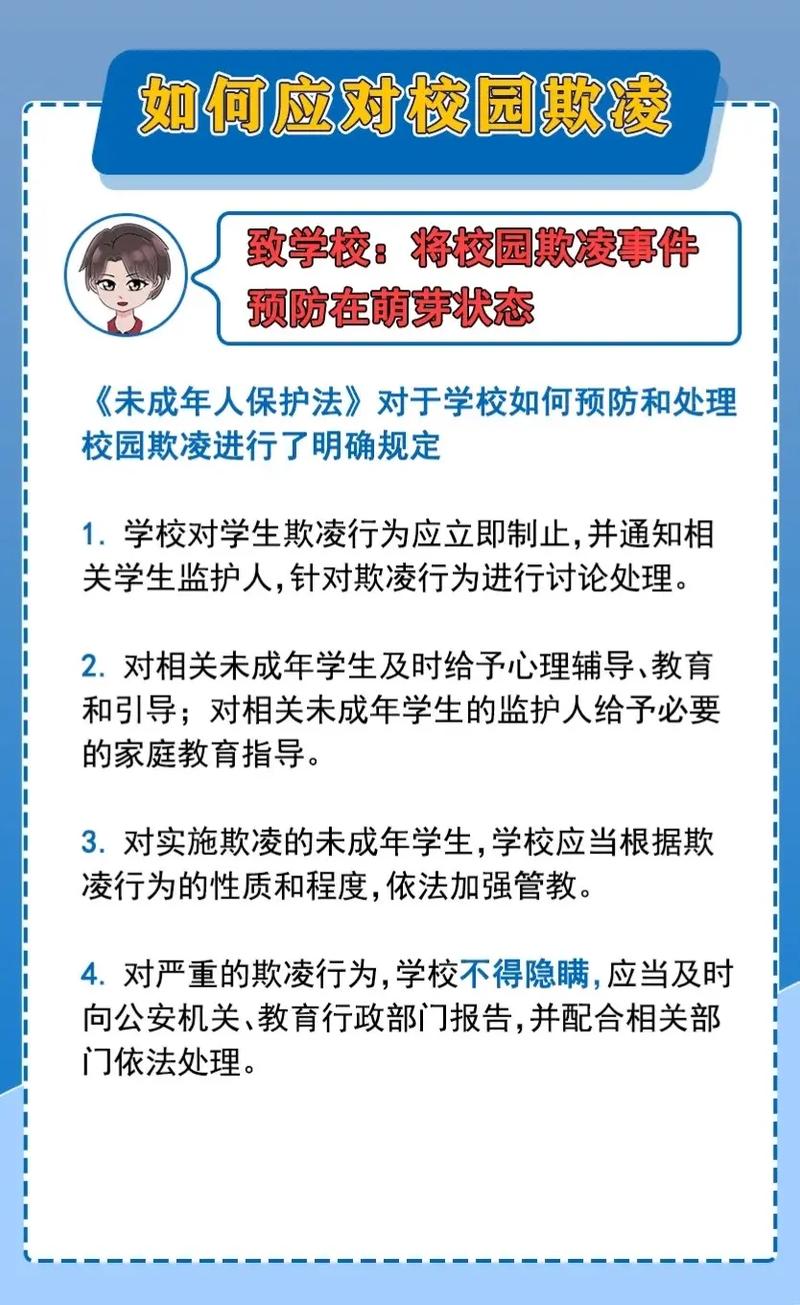

法律维权路径 对于屡教不改的严重情况,可依据《未成年人保护法》第39条,向教育行政部门书面申诉,2022年深圳某中学案例中,法院判定持续辱骂构成校园欺凌,加害方监护人被判公开道歉并赔偿心理治疗费用。

预防体系的家庭建构

日常渗透教育

- 制作"能量词卡":每周学习3个正向交流词汇

- 设置"家庭法庭":模拟冲突场景演练应对技巧

- 建立"情绪存钱罐":用代币奖励良性情绪表达

社交技能培养

- 眼神接触训练:从3秒逐步延长到10秒

- 拒绝话术清单:"我不喜欢这样""请停止"

- 求助路径可视化:制作校园安全联络图谱

数字时代新挑战 针对网络语言暴力,建议:

- 设置"屏幕冷静期":遭遇攻击后24小时内不回应

- 掌握证据固定技巧:学习录屏、截图等取证方法

- 创建支持联盟:组建5-7人的线上互助小组

教育工作者的反思 当前教育体系亟待建立更完善的语言暴力防控机制,建议学校:

- 将"言语商数"纳入素质教育评估体系

- 开发情景式反语言暴力课程

- 建立三级预警档案管理制度

日本广岛县的经验值得借鉴:通过"语言温度计"每日监测,使校园侮辱性用语使用率下降67%。

面对校园语言暴力,我们需要构建"家庭-学校-社会"三位一体的防护网络,每个孩子都是独特的星体,我们的使命不是消除所有宇宙尘埃,而是帮助他们建立强大的精神引力场,当10岁的彤彤在心理剧演出中自信地说出:"我的牙齿正在变魔法,而你的嘲笑只是过眼云烟"时,我们看到了教育最美好的模样——不是消灭黑暗,而是点燃光明。

(本文数据来源:中国青少年研究中心、北京大学儿童发展研究所、最高人民法院典型案例库)