暑假过半,家住杭州的陈女士看着紧闭的房门忧心不已,就读某重点大学的大二儿子每天游戏时长超过10小时,三餐全靠外卖解决,这并非个例,某高校辅导员调研显示,超过43%的学生假期存在作息紊乱、沉迷娱乐现象,当象牙塔里的天之骄子沦为"游戏困兽",背后折射出的不仅是个人自制力问题,更是当代教育链条中的深层断裂。

游戏沉迷背后的成长需求缺失 某985高校心理中心连续三年的跟踪调查显示,假期沉迷游戏的学生中,68%存在现实社交匮乏,52%对专业方向迷茫,更有39%坦言"找不到比游戏更有趣的事",这些数据撕开了问题的本质——当青年在现实世界失去价值坐标,虚拟世界便成为逃避的温床。

20岁的张同学在咨询中吐露:"在游戏里组队通关获得的成就感,比在实验室做重复实验真实得多。"这种错位的价值满足,暴露出传统教育在衔接校园与社会过程中的断层,学生们习惯了按课表行动的集体生活,当突然获得大块自由时间时,反而陷入目标真空,就像突然撤掉轨道的列车,在惯性驱使下只能滑向最易获得的快乐源。

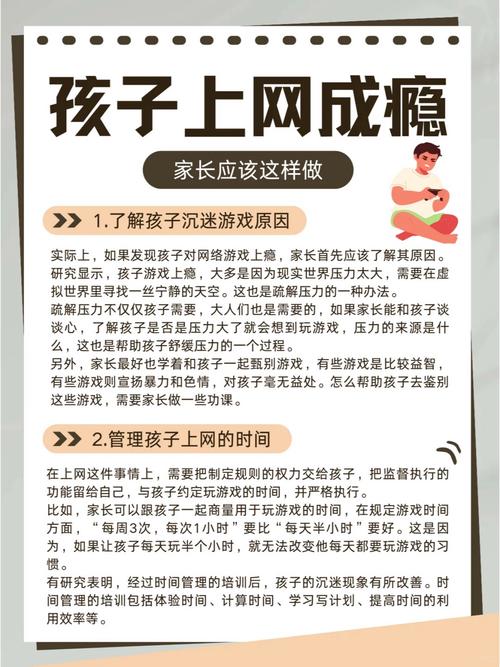

破解困局的三维行动方案 (1)家庭:从监管者转变为成长合伙人 北京师范大学家庭教育研究中心建议,家长应把握假期前两周的"黄金干预期",与其没收手机引发对抗,不如与子女共同制定《假期成长公约》,王先生家的做法值得借鉴:通过家庭会议确定每日3小时"自由探索时间",同时设置"技能解锁计划"——儿子负责改装旧电脑,父亲学习短视频剪辑,母子共同经营阳台菜园,这种平等参与的模式,让游戏不再是唯一的快乐出口。

(2)高校:构建持续性成长导航 清华大学推出的"3+X"假期行动指南颇具启发:3项必选任务(专业书单阅读、企业访谈报告、运动打卡)搭配自选项目(志愿服务、技能认证等),配合线上导师团实时指导,某理工科学生通过"寻找家乡非遗"项目,意外发掘出对文化传播的兴趣,返校后组建了新媒体工作室,这种衔接学术与社会的过渡设计,能有效填补假期的意义空白。

(3)社会:搭建实践赋能平台 上海市团委发起的"城市微更新"计划提供了范本,大学生组团参与社区改造,从墙绘设计到智能垃圾分类系统开发,完成的项目不仅计入实践学分,优秀方案还能获得创业孵化支持,这种"做中学"的模式,让青年在真实问题解决中重建自我效能感,参与该计划的小林坦言:"调试程序到凌晨的充实感,和熬夜打游戏完全不同。"

唤醒内驱力的关键支点 广州某高校的心理干预实验揭示:当学生找到至少三个非游戏的价值支点后,游戏时长会自动缩减42%,这些支点包括但不限于:获得认可的创作输出(如短视频制作)、建立真实社交联结(兴趣社团)、掌握可迁移技能(编程、设计),关键在于创造"心流体验"的正向循环——当现实世界能持续提供适度的挑战与成就感,虚拟世界的吸引力自然减弱。

教育学家杜威曾说:"教育即生活,而不是为未来生活做准备。"破解游戏沉迷困局,本质上是重构青年与真实世界的联结,这需要家庭提供情感支撑的港湾,学校搭建实践探索的跳板,社会铺设价值实现的通道,当三方形成育人合力,假期就不再是教育的"空窗期",而能成为青年自我认知、社会融入的关键成长期。

某游戏公司高管在高校讲座时分享的数据耐人寻味:顶级玩家日均训练量相当于4门大学课程的学习强度,这提醒我们,问题的核心不在于游戏本身,而在于如何将这种专注力迁移到现实成长,当青年在现实世界也能体验闯关升级的乐趣,找到属于自己的"人生副本",游戏自然会回归娱乐的本质定位,这场成长觉醒的战役,需要整个教育生态的协同进化。