在某个普通工作日的早晨,张女士推开儿子虚掩的房门,看到23岁的小宇仍在蒙头大睡,这已经是儿子大学毕业后的第16个月,书桌上的游戏手柄积了层薄灰,床头散落着翻皱的漫画书,这个场景构成了当下中国无数家庭共同面对的困局——年轻人主动选择居家"躺平",这种现象已非个例,根据国家统计局最新数据显示,16-24岁城镇青年失业率持续高位运行,而隐性失业群体中,主动选择居家蛰伏的年轻人占比正悄然攀升。

理解"躺平"背后的多维困境 当代青年的蛰伏选择绝非简单的"好逸恶劳",而是多重社会因素交织的产物,经济增速换挡期的就业市场收缩,与膨胀的高等教育群体形成结构性矛盾,2023年高校应届毕业生达1158万人,但匹配其教育背景的优质岗位供给明显不足,更值得关注的是,新生代职场人正经历着价值观的剧烈震荡——当"996"工作制遭遇《劳动法》实施困境,当35岁职场危机提前到28岁,传统"奋斗-成功"的线性叙事正在年轻群体中逐渐瓦解。

心理学研究揭示,长期居家状态实质是心理防御机制的外显,美国心理学家塞利格曼的"习得性无助"理论在此得到印证:当个体反复经历求职挫败或职场创伤后,会产生持续性动力缺失,这种状态在疫情期间被进一步强化,居家办公的常态化模糊了工作与生活的界限,使得部分青年对重返社会产生适应性焦虑。

家庭沟通的三大认知误区 多数家长在面对子女蛰伏时,容易陷入传统教育模式的思维定式,首要误区是将"躺平"等同于失败,采取指责性沟通,诸如"隔壁小王都当主管了"的横向比较,或是"我像你这么大时"的纵向说教,往往加剧子女的逆反心理,第二个误区是物质激励的滥用,试图用"找到工作就买车"的承诺激发动力,结果却培养出条件反射式的短期行为,最隐蔽的误区当属过度代劳,有些家长亲自制作简历、联系熟人,这种越俎代庖的做法实质上剥夺了子女的成长机会。

破局之道的系统化建构

-

价值认知的重塑工程 帮助年轻人重建价值坐标系是破局关键,可引导其参与社区志愿服务,在助人中重拾自我效能感,组织家庭读书会,共读《活出生命的意义》等心理学著作,通过维克多·弗兰克尔的意义疗法理论,启发对生命价值的深层思考,切记避免空泛的成功学灌输,而是帮助发现"微小的确定"——从坚持晨跑1公里到完整读完1本书,用具体成就累积心理能量。

-

生活秩序的重建策略 制定渐进式作息调整方案比强制要求更有效,建议从建立晨间仪式感开始:共同准备早餐、照料绿植等低强度活动,逐步恢复生物节律,引入"番茄工作法"改良版,将每天划分为若干个25分钟的有效时段,初期目标可设定为每日完成2个"番茄钟"的学习或技能培训。

-

职业规划的弹性调整 传统的职业发展阶梯已难以适应VUCA时代特征,可引导子女进行SWOT分析,发掘"Z世代"的独特优势:数字原住民的技术敏感度、多元文化理解力等,鼓励尝试"斜杠青年"模式,从自媒体运营到跨境电商,用轻资产方式试水新业态,必要时引入职业测评工具,如霍兰德职业兴趣量表,为转型提供科学参照。

-

支持系统的立体构建 建立"家庭-社区-专业机构"三位一体的支持网络,在家庭内部设立"成长伙伴"角色,家长与子女互为监督者,链接社区青年之家资源,参与线下兴趣社团打破社交孤岛,对于持续6个月以上的蛰伏状态,建议寻求专业心理咨询,认知行为疗法(CBT)对改善回避型行为模式具有显著效果。

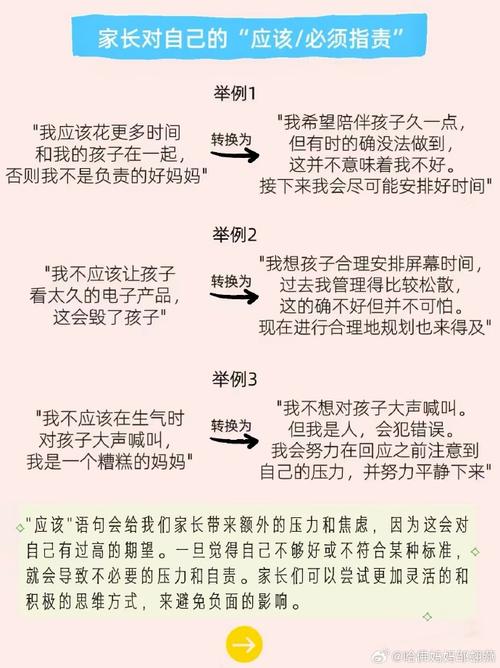

家长角色的范式转变 在这场静默的成长突围战中,父母需要完成从"指挥官"到"护航者"的角色进化,这意味着要学会在适当距离中守望,在沉默时刻保持信任,建立每周固定沟通机制,采用非暴力沟通四要素(观察-感受-需要-请求)进行对话,更重要的是家长的自我成长:学习新兴行业知识,理解元宇宙、AIGC等新经济形态,才能与子女建立有效对话的认知基础。

面对选择居家蛰伏的子女,教育的真谛不在于即刻的改变,而在于持续的理解与智慧的陪伴,每个时代都有其特定的成长阵痛,60后经历下岗潮,80后遭遇金融危机,而今天的年轻人正站在技术革命与产业转型的历史隘口,作为教育者,我们需要以更开阔的时空观来审视这场"躺平"现象——它或许是代际价值观转换的过渡仪式,也可能是新就业形态孕育的前奏,在这个过程中,家庭教育的核心使命,是帮助年轻人在迷茫中保持探索的勇气,在蛰伏期积蓄破茧的力量,最终完成属于这个时代的成人礼。