在心理咨询室昏暗的灯光下,13岁的林晓雨蜷缩在沙发角落,手指无意识地绞着校服衣角:"他们只关心我的分数,根本不爱我。"这句话像一记重锤,敲碎了她母亲精心构建的"完美母亲"人设,这种令人窒息的场景正在越来越多的家庭上演,中国青少年研究中心最新调查显示,42.3%的中学生认为"父母的爱有条件",28.7%的孩子明确表示"感受不到父母关爱",当亲情信号在代际传递中频频断联,我们需要解码那些被误读的"爱的频率"。

被遮蔽的情感频道:当代家庭的沟通困境

在物质极大丰富的今天,父母们正在经历前所未有的养育焦虑,某重点小学家长群的聊天记录显示,87%的对话围绕课外班选择和成绩排名展开,"今天数学考了多少分"取代了"今天过得开心吗"成为亲子问候的高频句式,这种功利化交流模式正在制造新型的情感荒漠,就像心理咨询师王敏记录的案例:某企业高管父亲每周给孩子转账5000元零花钱,却不知道女儿已经持续失眠三个月。

代际认知鸿沟在数字时代被急剧放大,60后父母用"吃饱穿暖"定义幸福,00后孩子却需要"被看见、被懂得",北京师范大学家庭教育研究中心追踪研究发现,72%的青春期子女认为父母的关心方式"令人窒息",这些父母恰恰是当年在物质匮乏中成长起来的一代,这种错位造就了令人心碎的对话场景——母亲捧着热汤说"这都是为你好",孩子却在日记本里写下"我宁愿要一个拥抱"。

中国式含蓄表达正在制造情感迷雾,上海某中学的问卷调查显示,65%的家长从未对孩子说过"我爱你",但93%的父母自认为"用行动表达了爱",这种沉默的付出往往演变成"自我感动式"育儿,就像那个每天驱车20公里送饭的母亲,直到女儿确诊抑郁症才惊觉,自己从未问过孩子"想吃什么"。

解构爱的传递密码:父母常犯的六大误区

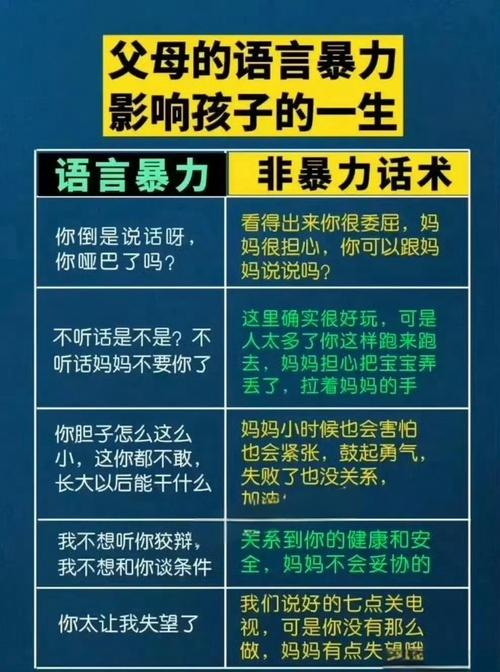

"都是为了你好"正在异化为情感勒索的利器,教育观察类节目《少年说》中,高二男生当众哭诉:"每次考试退步,妈妈就说'养你有什么用',我觉得自己像个提线木偶。"这种以爱之名的控制,实质是父母将自身焦虑转嫁给孩子,心理学家武志红指出,这类家长往往存在"假性亲密"问题,用责任替代情感连接。

物质补偿型关爱正在制造空心化亲密,某私立学校调查显示,月零花钱超过5000元的学生中,68%存在情绪障碍,这些孩子手机里存着最新款电子产品,心里却长着荒芜的杂草,就像那个用压岁钱给父母买生日礼物却被斥责"乱花钱"的男孩,金钱堆砌的围墙阻断了真实的情感流动。

过度期待正在腐蚀亲情根基,南京某重点中学的心理咨询档案显示,42%的优等生存在自残倾向,他们的共同点是都有"虎妈狼爸",当钢琴十级证书成为爱的筹码,当年级排名变成亲情温度计,孩子接收到的信号是"只有优秀的你才值得被爱",这种有条件接纳正在批量制造"优秀却破碎"的灵魂。

重构情感连接:可操作的解决方案

建立每日情感互动机制是破冰第一步,台湾家庭教育专家建议实施"15分钟黄金定律":每天固定时段关闭电子设备,进行纯粹的情感交流,北京某实验学校推广的"心情天气预报"法值得借鉴:晚餐时每位家庭成员用天气描述当日心情,阴天代表低落,雷阵雨象征愤怒,这种具象化表达让情感可视化。

沟通方式革新需要科学方法支撑,美国心理学家托马斯·戈登提出的"积极倾听法"值得推广:当孩子诉说时,父母应重复关键词("你刚才说数学课很难")、确认感受("听起来你很沮丧")、引导解决("需要我帮忙想对策吗"),深圳某国际学校引入的"123沟通法则"(1个拥抱,2句肯定,3分钟倾听)使亲子冲突率下降37%。

特殊家庭情境需要定制化方案,针对二胎家庭,可以借鉴日本流行的"特别时光"制度:每周给每个孩子单独约会时间,对于留守儿童,华南师范大学研发的"情感存折"计划效果显著:父母每天录制30秒语音,孩子积累够7条就能兑换视频通话机会,这些创新方案正在重建断裂的情感纽带。

在纽约现代艺术博物馆的亲子教育展区,最引人注目的展品是面"破碎的镜子",裂缝中生长着翠绿的藤蔓,这恰似当代家庭关系的隐喻:当传统的爱之镜出现裂痕,正是培育新型情感连接的最佳时机,教育学家蒙特梭利曾说:"孩子是成人之父",在这场亲情革命中,父母们需要以学习者的姿态,重新解读爱的摩尔斯电码,当我们放下"正确"的执念,真正看见那个渴望被理解的灵魂,或许会发现:爱一直都在,只是需要调频到相同的情感波段。