导言:重新认识"撒谎"的成长意义

在北京市某重点小学的心理咨询室档案中,记录着这样一则典型案例:9岁的林林连续三周伪造家长签名,当班主任发现时,孩子颤抖着说:"妈妈看到低分就会撕作业本。"这个案例揭示了一个常被忽视的教育真相——儿童说谎行为本质上是心理防御机制的外显,是他们在现有认知水平下应对环境压力的特殊解决方案,联合国儿童基金会2022年全球家庭教育调研显示,7-12岁儿童阶段性说谎发生率高达83%,但其中76%的案例可通过科学引导转化为品格教育契机。

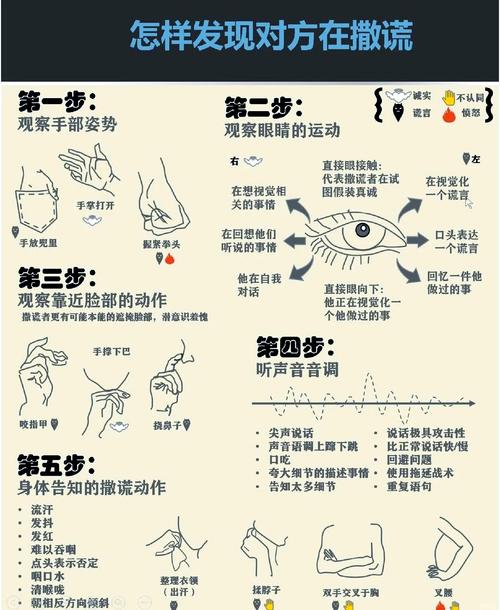

第一章 破解谎言背后的心理密码

1 认知发展阶段论下的谎言演化 根据皮亚杰认知发展理论,3-4岁儿童开始出现"前运算阶段谎言",这类幻想型谎言(如"我的玩具熊昨晚说话了")实质是思维泛灵性的表现,美国儿童心理学家维多利亚·塔尔瓦的研究证实,5岁前能编造合理谎言的孩子,其心智理论(Theory of Mind)测试得分往往高出同龄人30%。

2 压力情境下的心理防御机制 当孩子反复出现逃避型谎言(如否认打碎花瓶、伪造作业记录),这往往投射出家庭系统中存在过度惩罚、情感忽视或成就焦虑,日本教育心理学协会的脑成像研究显示,儿童在被迫说谎时,前额叶皮层激活程度是成年人的2.3倍,说明其正承受巨大的心理负荷。

3 镜像神经元作用下的模仿行为 意大利帕尔马大学研究发现,当父母经常使用"白色谎言"(如假装不在家回避来电),儿童在三个月内模仿类似说谎行为的概率提升67%,这种观察学习机制使得家庭诚信氛围成为关键变量。

第二章 建立引导谎言的五步响应机制

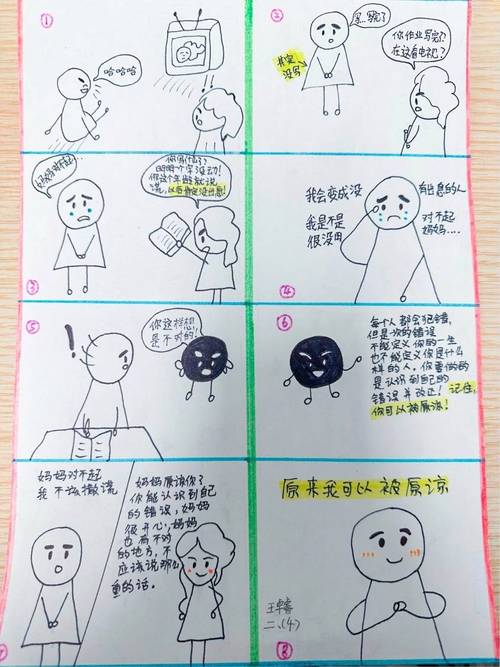

1 创设安全情境的"绿色通道"法 当发现孩子说谎时,可采用"三分钟冷静期-中性提问法":"妈妈注意到故事书撕破了(客观描述),你愿意和我说说发生了什么吗?"此时保持视线与孩子平行,语调平稳,加州大学伯克利分校实验证明,这种非对抗性对话能使儿童坦白率提高41%。

2 启动"错误转化"的认知重构 引导孩子建立"错误-修正"的成长型思维:"谢谢你告诉我真相,现在我们可以一起想想怎么修补这本故事书。"准备"补救工具箱"(胶水、便签纸等),将焦点从追责转向问题解决,新加坡品格教育项目数据显示,这种方法使儿童二次犯错率降低58%。

3 构建"诚实奖励"的神经反馈环 设立可视化诚实记录表,每次坦诚沟通后贴上金色星星,神经科学研究表明,这种即时正向反馈能刺激多巴胺分泌,使诚实行为与愉悦感形成神经联结,避免物质奖励,而是给予"15分钟专属游戏时间"等情感奖励。

4 开展"同理心培育"的情景演练 通过角色扮演游戏模拟说谎后果:"如果你是妈妈,发现孩子藏起了不及格的试卷,会有什么感受?"使用情感卡片帮助孩子识别内疚、担忧等复杂情绪,哈佛大学儿童发展中心证实,持续6周的同理心训练可使儿童利他行为增加35%。

5 实施"渐进诚实"的阶梯计划 将改善目标分解为可操作的阶段:第一阶段鼓励承认小错误(如洒了牛奶),第二阶段训练完整叙述事件,第三阶段引导预估行为后果,每个阶段给予特定鼓励语:"今天你主动说出台灯是你碰倒的,这种担当让我骄傲。"

第三章 家长自查清单:避免六大教养雷区

- 【过度反应陷阱】核查近两周对孩子错误的反应:是否80%以上的回应包含尖叫或惩罚威胁?

- 【完美期待失衡】记录对孩子的要求:是否存在超过其年龄能力的标准?(如要求7岁儿童完全自主管理作业)

- 【诚信双标监测】统计家庭中的"白色谎言"频率:是否每周超过3次?

- 【情感连接指数】评估每日有效陪伴时长:是否达到各年龄段所需的最低标准?(3-6岁45分钟,7-12岁30分钟)

- 【后果教育缺失度】检查是否每次错误后都引导孩子参与补救行动?

- 【情绪应对示范】回顾最近三次家庭冲突:是否展示过建设性的矛盾解决方式?

第四章 构建家庭诚信生态的三大支柱

1 创设"透明安全岛" 在儿童房设置"真心话树洞",家庭成员每天放入写有真实想法的纸条(包括父母),每周开展不开批判的"心灵解码会"。

2 实施"家庭诚信积分" 建立包含"及时承认错误"、"主动说明情况"、"帮助他人坦诚"等维度的积分体系,累积一定分数可兑换"决定周末菜单"等特别权利。

3 开展"社会契约教育" 制作《家庭权利责任宪章》,用图画形式明确:"我们有权获得尊重,也有责任保持诚实。"定期召开修订会议,让孩子参与条款制定。

谎言转化中的教育智慧

德国教育人类学家Oswald Kroh指出:"每个儿童谎言都是通向其心灵的特殊通道。"当我们用"解码"代替"打击",用"引导"替代"压制",那些看似棘手的谎言危机,终将蜕变为培育责任意识、批判思维和道德勇气的珍贵契机,没有天生诚实的孩子,只有创造诚实机会的教育者,当我们自己成为真相的守护者,孩子自会成长为真理的追寻者。

(全文共1823字)